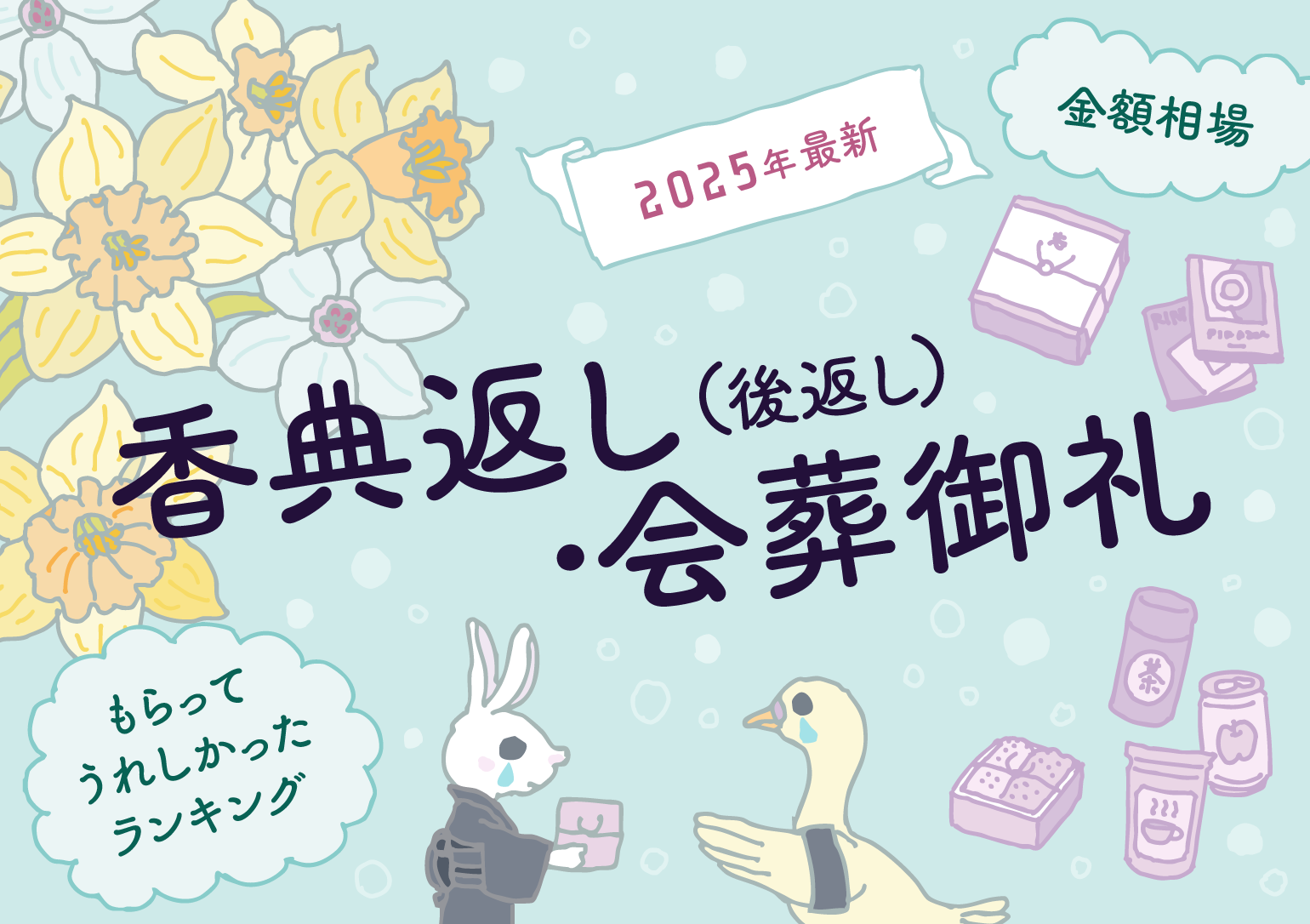

【2025年最新】「香典返し(後返し)・会葬御礼」でもらってうれしかったもの

香典返しとは、お通夜や葬儀で香典をお供えいただいたお礼に品物を贈ることです。とはいえ、贈る機会はそうそうありませんから、何を贈ればいいの? と迷われる方も多いようです。この記事では、香典返しの金額相場やもらってうれしかった香典返しランキングをご紹介しています。

香典返しはいつ贈ったらいい?何を贈ったら喜ばれる?相場は?お礼状はどう書いたらいい?どんなのしを選んだらいい?香典をいだいた方に感謝の気持ちを伝えるための香典返しで、マナーやトレンドのポイントをしっかりおさえておけば、ギフト選びはとても楽しくなります。ギフトコンシェルジュは、香典返しに関するさまざまなお悩みを解決するお役立ち情報をわかりやすく解説します。

香典返しとは、お通夜や葬儀で香典をお供えいただいたお礼に品物を贈ることです。とはいえ、贈る機会はそうそうありませんから、何を贈ればいいの? と迷われる方も多いようです。この記事では、香典返しの金額相場やもらってうれしかった香典返しランキングをご紹介しています。

香典返しをまとめて贈るのは、連名で香典をいただいたときが基本です。ご夫婦・家族・職場・団体・友人グループと、ケースごとに適した対応方法を解説します。

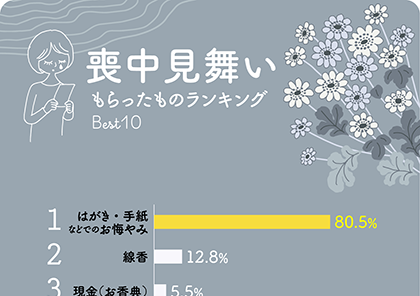

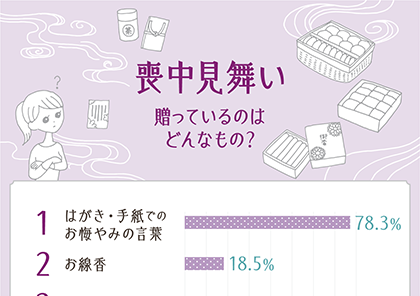

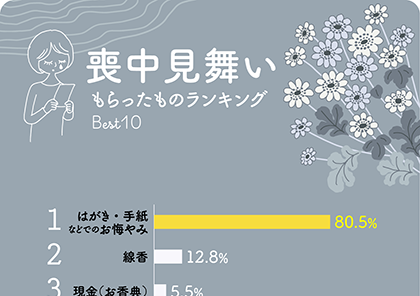

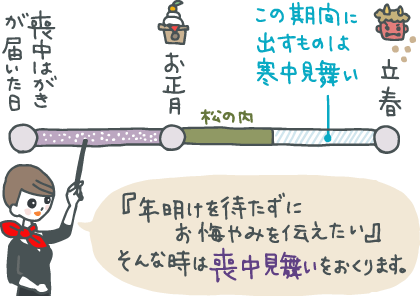

喪中見舞いとは、喪中の方へお悔やみの気持ちを込めて手紙や線香などの品物を贈ることです。この記事では、喪中見舞いにふさわしいギフトをランキングでご紹介しています。喪中はがきが届いて慌てることがないよう、ぜひチェックしてみてください。

献杯は、故人を偲び敬意を表すために杯を捧げる大切な儀式です。この記事では、その意味や挨拶の例、マナーについてわかりやすく解説します。

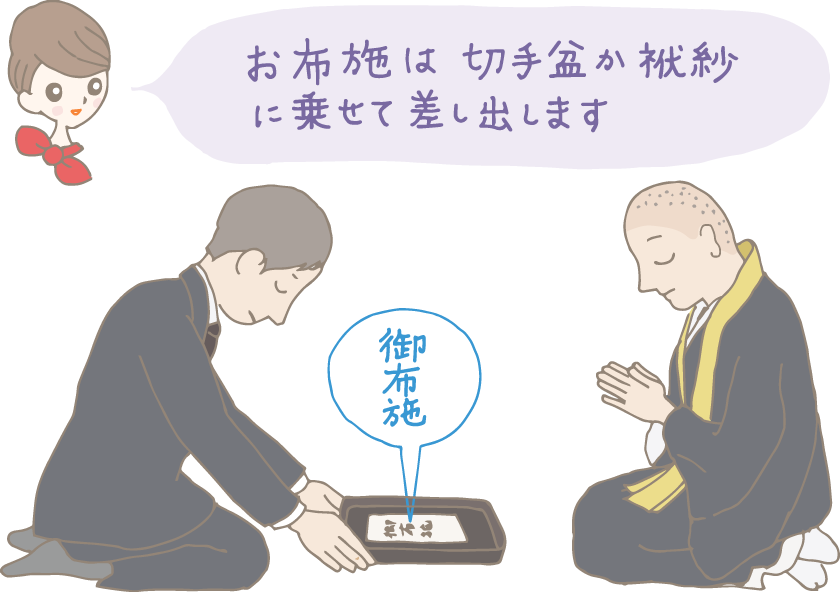

葬式や法要で僧侶にお渡しするお布施は、地域や内容によって一定の相場が存在します。お布施の金額相場や封筒の書き方、渡し方など、お布施に関するマナーについておさえておきましょう。

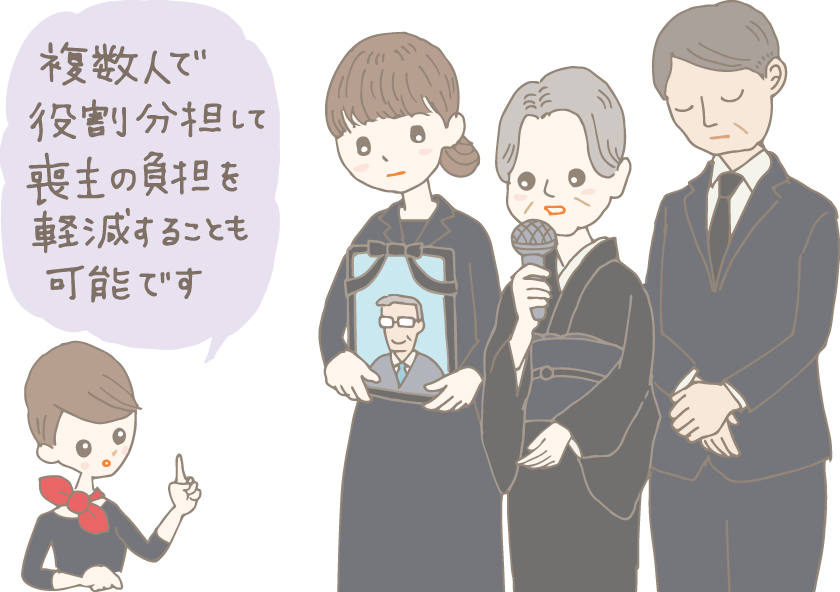

喪主を務めるにあたり、あらたまった挨拶をすることをプレッシャーと感じる方も多いかもしれません。また、そもそも参列などの経験が少ないと、どんな挨拶をすればよいかも見当がつかないものです。この記事では、喪主の挨拶について例文なども交えてご紹介します。

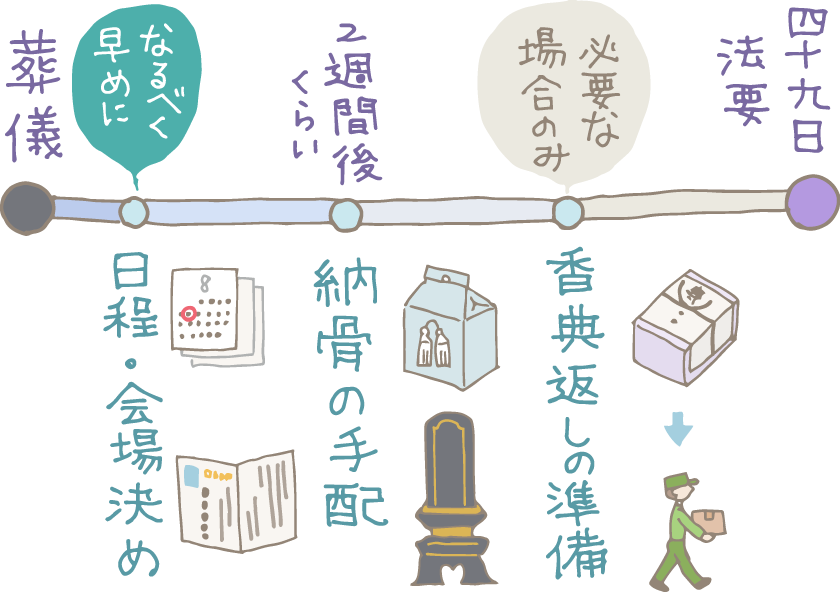

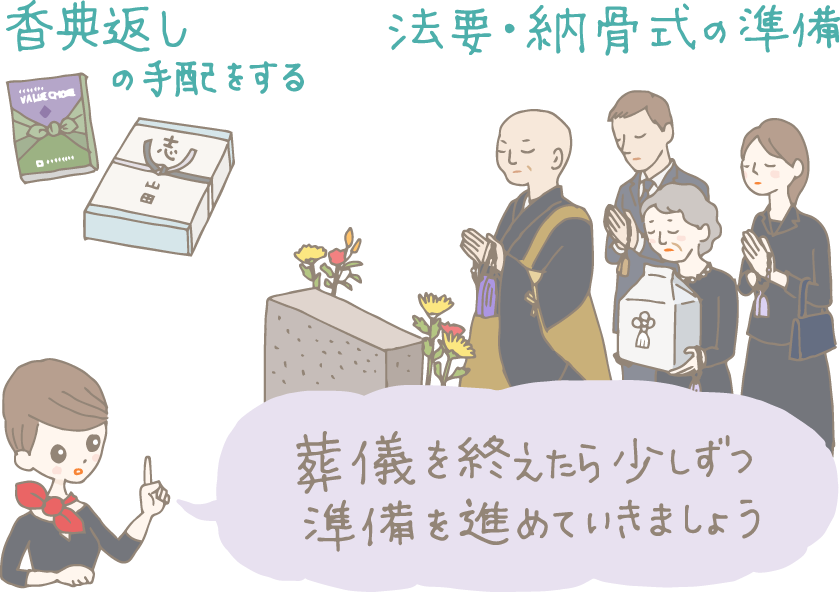

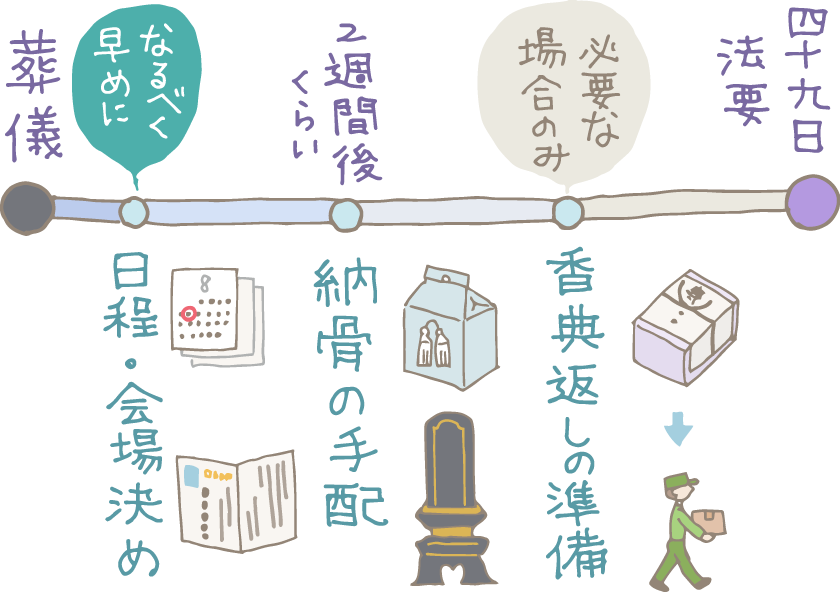

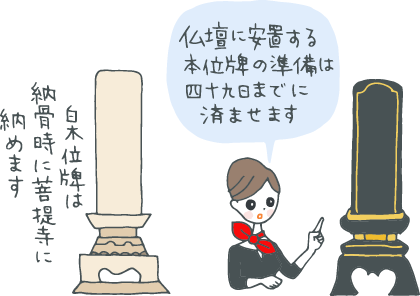

葬儀を終えたら、遺族は四十九日法要にむけて少しずつ準備を進めることになります。今回は仏式で執り行われる四十九日法要について、日取りの決め方や必要な準備を解説します。

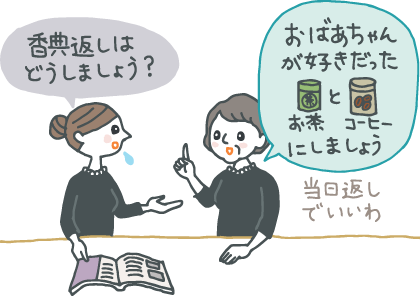

お通夜や葬儀に足を運んでくれた方や、お悔やみをいただいた方へお渡しする香典返し。香典の有無に関係なく、足を運んでくださったすべての弔問客へお渡しする会葬御礼。どちらもせっかく贈るのであれば、うれしかったと喜ばれるものを贈りたいですよね。 近年では、香典返しに贈るお品物に変化が起きています。この記事では、最新のアンケート調査からわかった、喜ばれる香典返しや会葬御礼、お返しの金額相場、香典返しを贈る際のマナーについてまとめています。

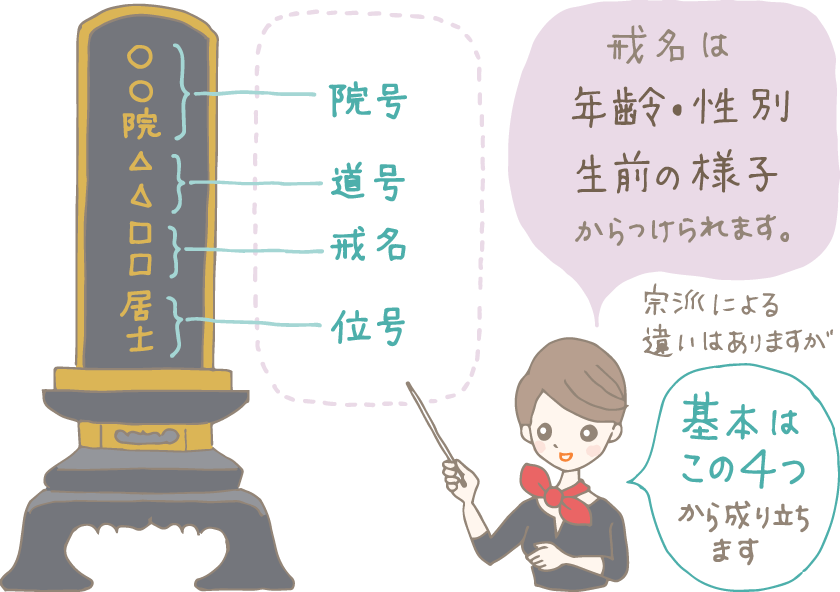

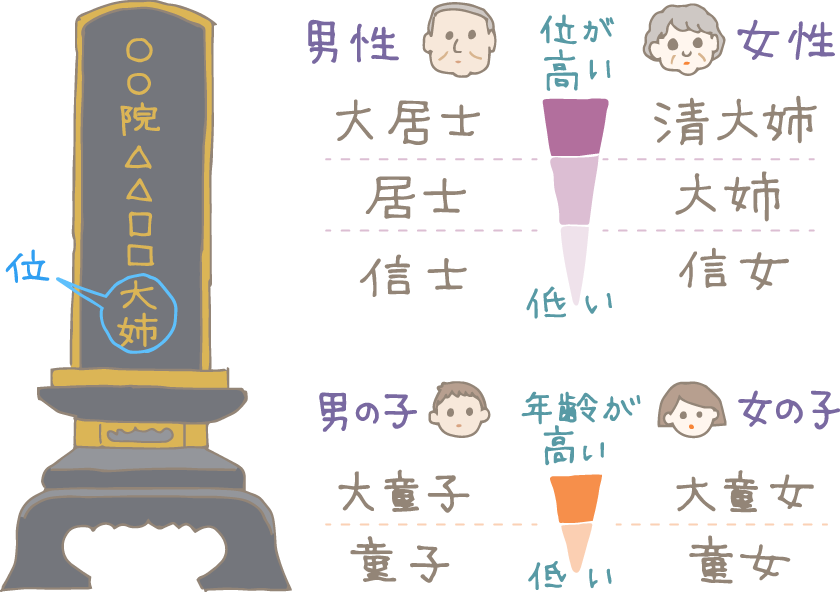

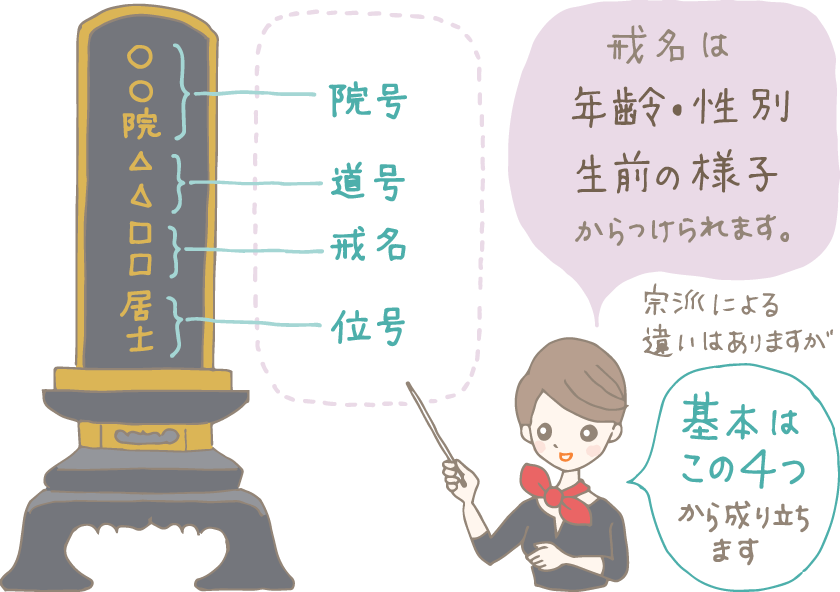

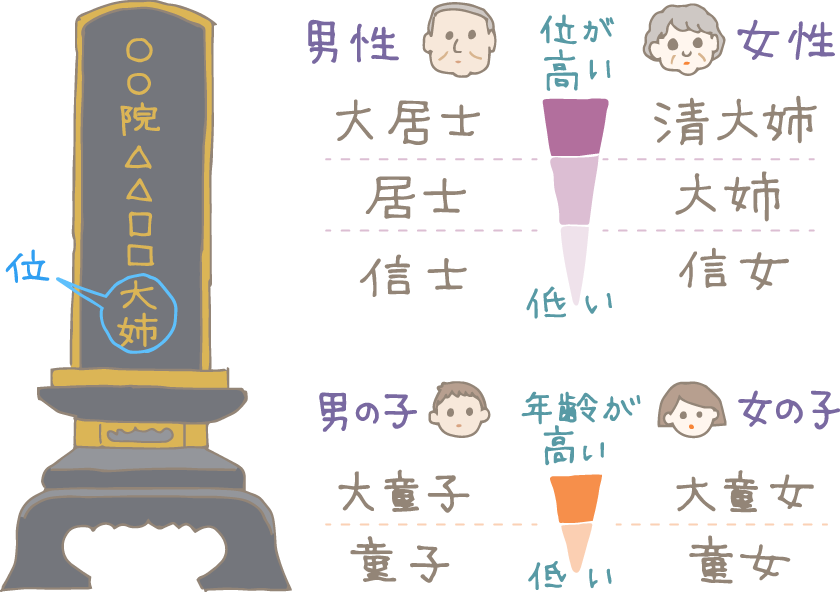

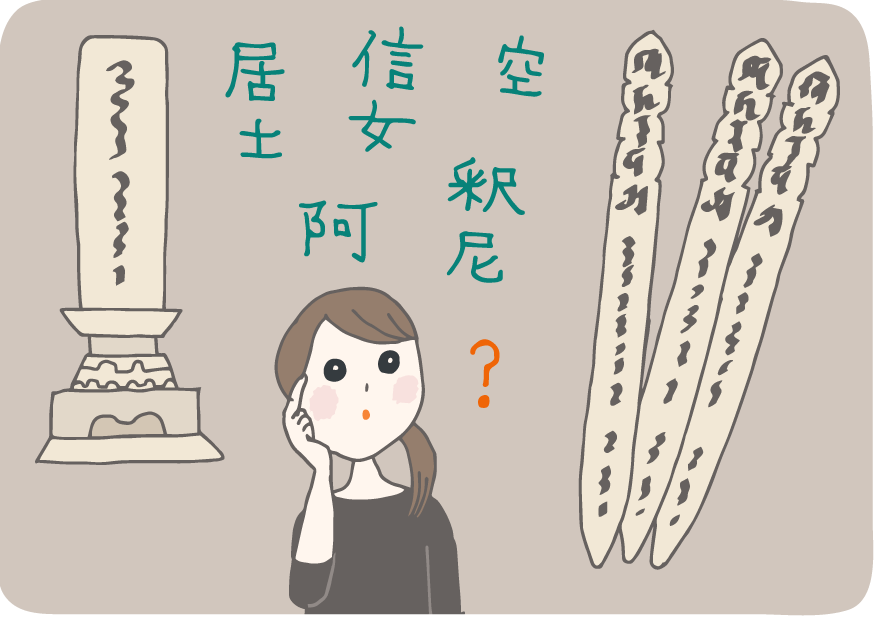

戒名の付け方は宗派によって微妙に違いがあり、また、価格帯も幅があるためとまどう方も多い項目です。今回は戒名料の費用相場や、基本的なマナー、戒名にまつわるよくあるトラブルを解説します。

喪中ハガキを受け取った際のお返事として、お悔やみの気持ちを伝えるためにお贈りする「喪中見舞い」。ハガキやお悔やみ状のほかにお悔やみの品を贈るケースも増えています。この記事では、喪中見舞いにぴったりなギフトや喪中見舞いを贈る際の最新マナー、金額についてご紹介します。喪中ハガキを受け取ったけれど、どうしたらいいの? とお悩みの方は必見です。

喪主は葬儀における中心的な役割で、当日だけでなく前後にもすべきことがあります。喪主の決め方や役割、さまざまなやることを解説します。

戒名(かいみょう) とは、仏門の戒律を守ることを誓った仏弟子(ぶつでし)である証に授かる名前のこと。戒名に用いられる漢字は、ルールや意味があり、宗派ごとに差異があります。

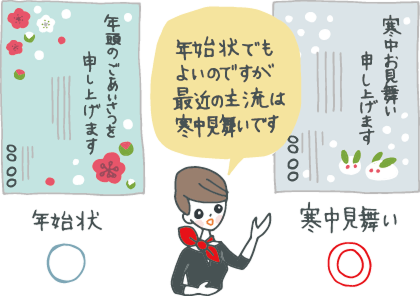

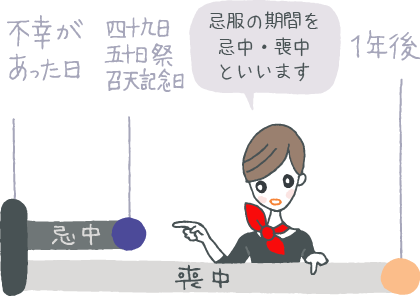

喪中とは故人を偲んで悲しみを乗り越えるための期間のこと。喪中の間は華やかなお祝いの場を避けたり、年賀状のやりとりを控えたりして、静かに過ごすものとされています。喪中のマナー、喪中はがき・喪中見舞いについて解説します。

故人が亡くなってから四十九日目に行われる「四十九日法要」は、忌中の内で最も大切とされています。四十九日法要までに必要な準備や、四十九日の過ごし方を解説します。

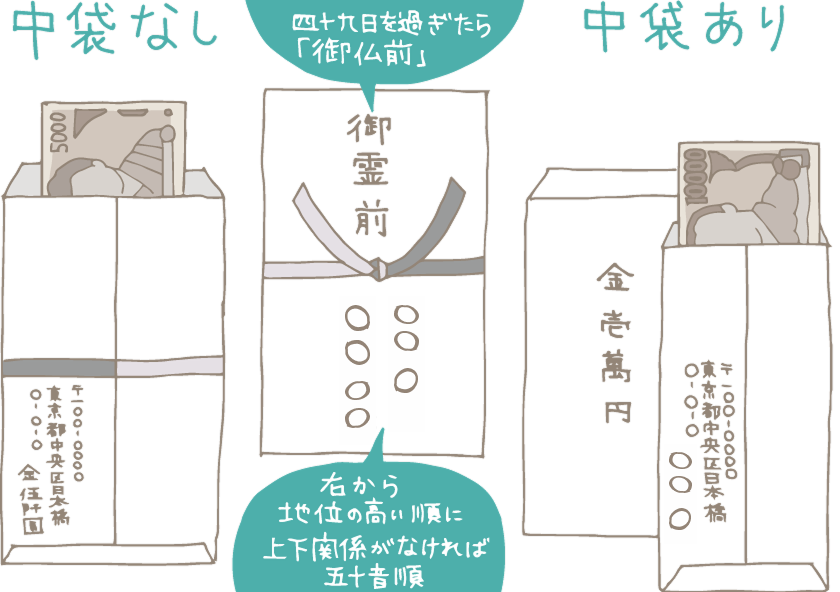

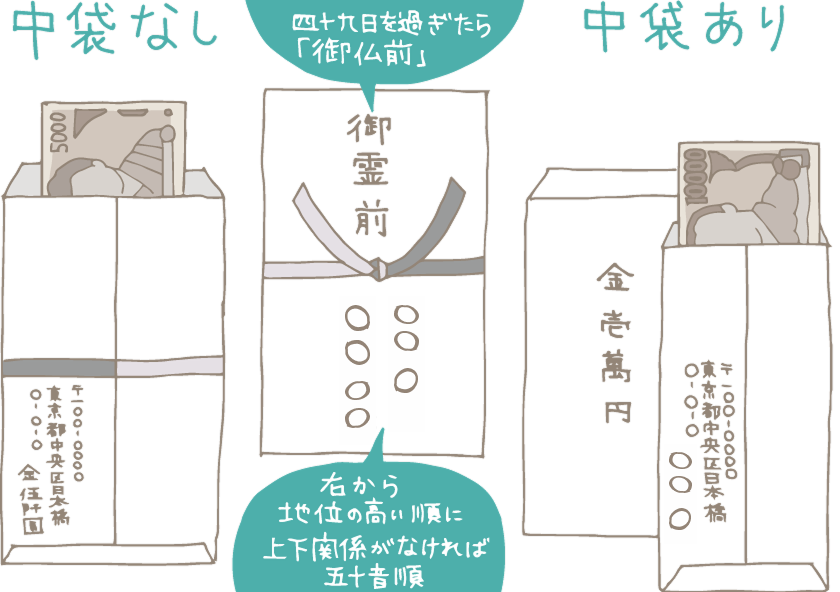

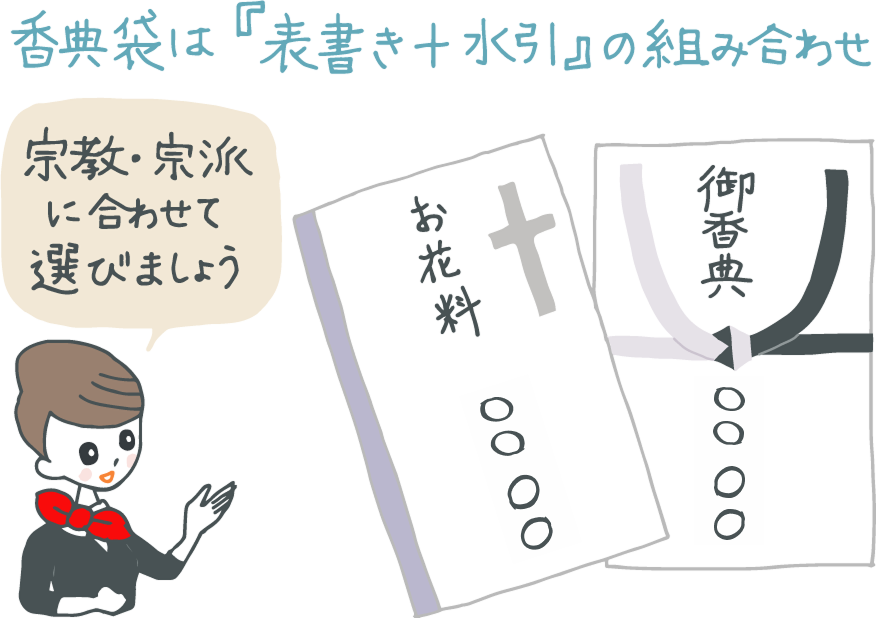

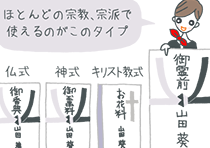

「御霊前」や「御仏前」は、通夜や葬儀などに参列する際に持参する香典袋の表書きです。故人の信仰(葬儀の宗教)に合わせて適切なものを選べるように、それぞれの違いや書き方の基本的なマナーをおさえておきましょう。

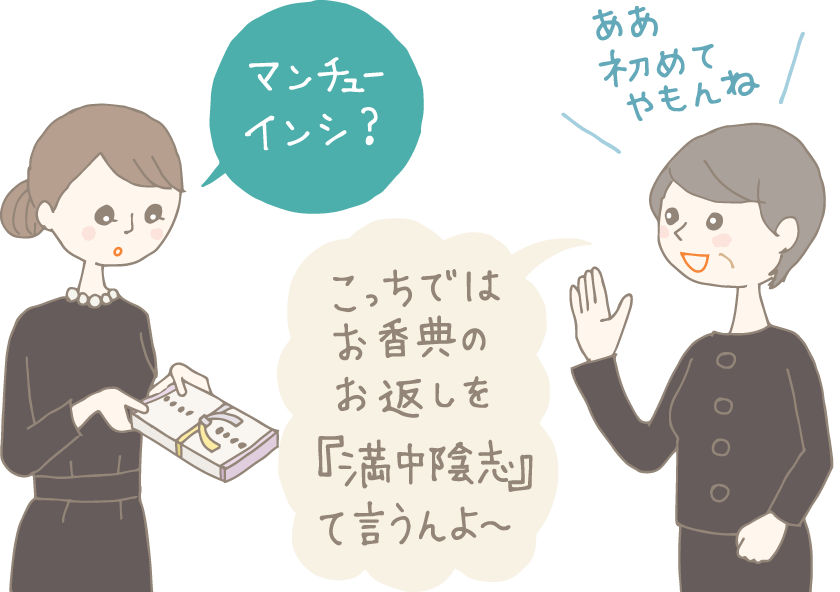

「満中陰志(まんちゅういんし)」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。主に関西をはじめとする西日本地域で、葬儀や法要に寄せられた香典へのお礼、いわゆる「香典返し」のことを指す言葉です。呼び方や表書きだけでなく、熨斗(のし)に掛ける水引にも特徴が見られます。この時期では満中陰志の由来や贈り方についてご紹介します。

香典返しとは、お通夜や葬儀で香典をお供えいただいたお礼に品物を贈ることです。とはいえ、贈る機会はそうそうありませんから、何を贈ればいいの? と迷われる方も多いようです。この記事では、香典返しの金額相場やもらってうれしかった香典返しランキングをご紹介しています。

喪中見舞いとは、喪中の方へお悔やみの気持ちを込めて手紙や線香などの品物を贈ることです。この記事では、喪中見舞いにふさわしいギフトをランキングでご紹介しています。喪中はがきが届いて慌てることがないよう、ぜひチェックしてみてください。

お通夜や葬儀に足を運んでくれた方や、お悔やみをいただいた方へお渡しする香典返し。香典の有無に関係なく、足を運んでくださったすべての弔問客へお渡しする会葬御礼。どちらもせっかく贈るのであれば、うれしかったと喜ばれるものを贈りたいですよね。 近年では、香典返しに贈るお品物に変化が起きています。この記事では、最新のアンケート調査からわかった、喜ばれる香典返しや会葬御礼、お返しの金額相場、香典返しを贈る際のマナーについてまとめています。

喪中ハガキを受け取った際のお返事として、お悔やみの気持ちを伝えるためにお贈りする「喪中見舞い」。ハガキやお悔やみ状のほかにお悔やみの品を贈るケースも増えています。この記事では、喪中見舞いにぴったりなギフトや喪中見舞いを贈る際の最新マナー、金額についてご紹介します。喪中ハガキを受け取ったけれど、どうしたらいいの? とお悩みの方は必見です。

通夜や葬儀・告別式で故人に香典をお供えいただいた方へ、遺族が返礼品を贈る「香典返し」。お悔やみをいただいた方へ感謝の気持ちを伝える香典返しですが、慌ててしまって、どうしたらよいかわからない! と迷われる方も少なくありません。この記事では、香典返しの金額相場やおすすめの返礼品などをまとめてご紹介します。

喪中ハガキへのお返しとして喪中の方へお悔やみの気持ちを伝える「喪中見舞い」。ハガキやお悔やみ状とあわせて、お悔やみのお品をお贈りするケースもありますが、どのような品物を選べばよいのでしょうか。この記事では、喪中見舞いを贈る際のマナーや、人気となっているお品についてご紹介します。

喪中はがきの差出人であるご遺族に対し、故人を偲び、お悔やみの気持ちをお伝えして送るお返事や、お香典・お供え物が「喪中見舞い」です。今回は、そんな喪中見舞いについて、みんなはどうしてる? 喪中見舞いに選ばれるお品のランキング、喪中見舞いの相場などをアンケート結果に基づきご紹介します。

喪中はがきをいただいた方に対してのお返事として、故人を偲び、お悔やみの気持ちを伝える喪中見舞い。今回は、そんな喪中見舞いのお供え物・お香典について、実際に喪中見舞いを受け取った方々に実施したアンケート調査をもとに、「喪中見舞いに選ばれるお品」のランキングや「喪中見舞いの相場」などをご紹介します。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、香典返しによく使われる品物について、ご案内いたします。

香典返しとは、お通夜や葬儀で香典をお供えいただいたお礼に品物を贈ることです。とはいえ、贈る機会はそうそうありませんから、何を贈ればいいの? と迷われる方も多いようです。この記事では、香典返しの金額相場やもらってうれしかった香典返しランキングをご紹介しています。

香典返しをまとめて贈るのは、連名で香典をいただいたときが基本です。ご夫婦・家族・職場・団体・友人グループと、ケースごとに適した対応方法を解説します。

献杯は、故人を偲び敬意を表すために杯を捧げる大切な儀式です。この記事では、その意味や挨拶の例、マナーについてわかりやすく解説します。

葬式や法要で僧侶にお渡しするお布施は、地域や内容によって一定の相場が存在します。お布施の金額相場や封筒の書き方、渡し方など、お布施に関するマナーについておさえておきましょう。

喪主を務めるにあたり、あらたまった挨拶をすることをプレッシャーと感じる方も多いかもしれません。また、そもそも参列などの経験が少ないと、どんな挨拶をすればよいかも見当がつかないものです。この記事では、喪主の挨拶について例文なども交えてご紹介します。

葬儀を終えたら、遺族は四十九日法要にむけて少しずつ準備を進めることになります。今回は仏式で執り行われる四十九日法要について、日取りの決め方や必要な準備を解説します。

お通夜や葬儀に足を運んでくれた方や、お悔やみをいただいた方へお渡しする香典返し。香典の有無に関係なく、足を運んでくださったすべての弔問客へお渡しする会葬御礼。どちらもせっかく贈るのであれば、うれしかったと喜ばれるものを贈りたいですよね。 近年では、香典返しに贈るお品物に変化が起きています。この記事では、最新のアンケート調査からわかった、喜ばれる香典返しや会葬御礼、お返しの金額相場、香典返しを贈る際のマナーについてまとめています。

戒名の付け方は宗派によって微妙に違いがあり、また、価格帯も幅があるためとまどう方も多い項目です。今回は戒名料の費用相場や、基本的なマナー、戒名にまつわるよくあるトラブルを解説します。

喪中ハガキを受け取った際のお返事として、お悔やみの気持ちを伝えるためにお贈りする「喪中見舞い」。ハガキやお悔やみ状のほかにお悔やみの品を贈るケースも増えています。この記事では、喪中見舞いにぴったりなギフトや喪中見舞いを贈る際の最新マナー、金額についてご紹介します。喪中ハガキを受け取ったけれど、どうしたらいいの? とお悩みの方は必見です。

喪主は葬儀における中心的な役割で、当日だけでなく前後にもすべきことがあります。喪主の決め方や役割、さまざまなやることを解説します。

戒名(かいみょう) とは、仏門の戒律を守ることを誓った仏弟子(ぶつでし)である証に授かる名前のこと。戒名に用いられる漢字は、ルールや意味があり、宗派ごとに差異があります。

喪中とは故人を偲んで悲しみを乗り越えるための期間のこと。喪中の間は華やかなお祝いの場を避けたり、年賀状のやりとりを控えたりして、静かに過ごすものとされています。喪中のマナー、喪中はがき・喪中見舞いについて解説します。

故人が亡くなってから四十九日目に行われる「四十九日法要」は、忌中の内で最も大切とされています。四十九日法要までに必要な準備や、四十九日の過ごし方を解説します。

「御霊前」や「御仏前」は、通夜や葬儀などに参列する際に持参する香典袋の表書きです。故人の信仰(葬儀の宗教)に合わせて適切なものを選べるように、それぞれの違いや書き方の基本的なマナーをおさえておきましょう。

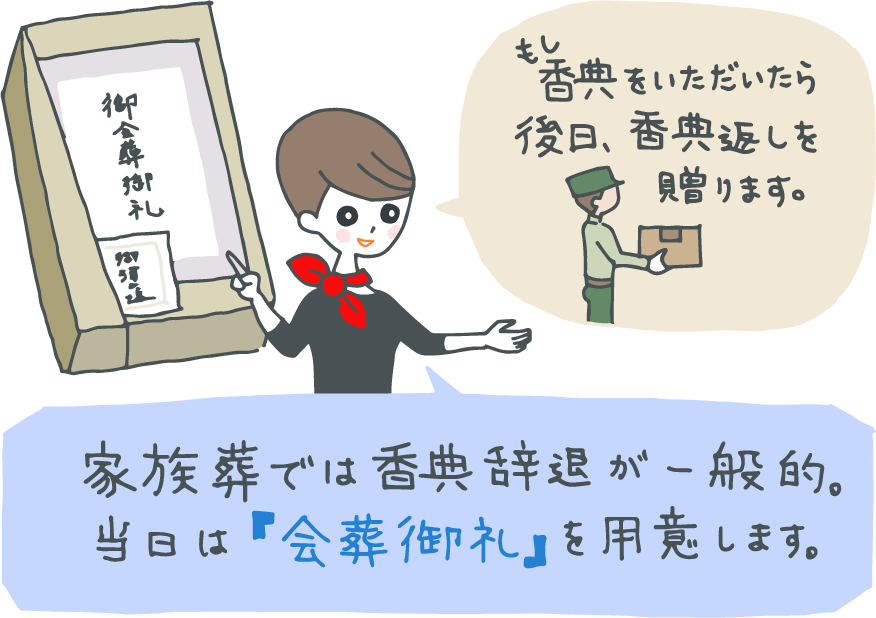

一般的には葬儀に参列する際は香典を包むもの、遺族は香典をいただいた方への香典返しを用意するものとされていますが、葬儀のスタイルが多様化するにつれて、こうしたやりとりを辞退するケースも見られるようになりました。この記事では香典を辞退したり、香典返しを辞退したりする際に必要な手配や、遺族から参列者へ、参列者から遺族へ気づかいたいマナーなどを紹介します。

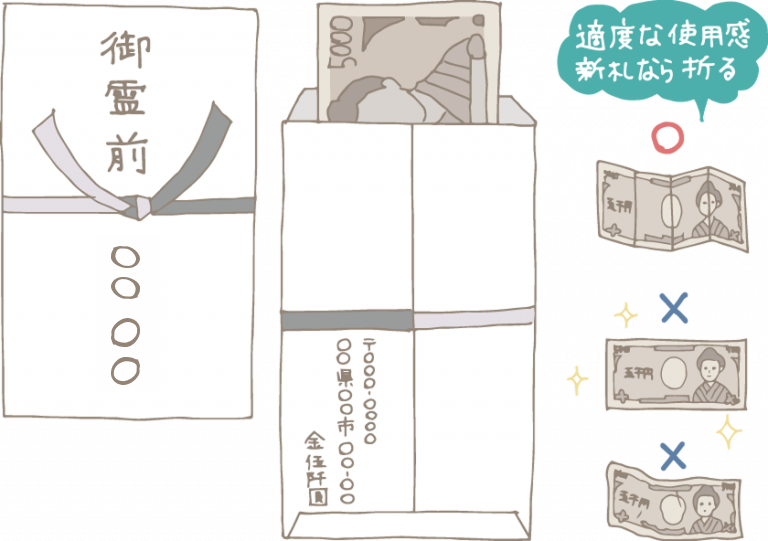

突然の訃報に際しご用意する香典は、準備する時間もあまりないことが多いです。そのなかでもお悔やみの気持ちが伝わるように、最低限のマナーをおさえておきましょう。本記事では、香典に5000円(五千円)を包む際の香典袋の選び方や、包み方を解説します。

通夜や葬儀・告別式で故人に香典をお供えいただいた方へ、遺族が返礼品を贈る「香典返し」。お悔やみをいただいた方へ感謝の気持ちを伝える香典返しですが、慌ててしまって、どうしたらよいかわからない! と迷われる方も少なくありません。この記事では、香典返しの金額相場やおすすめの返礼品などをまとめてご紹介します。

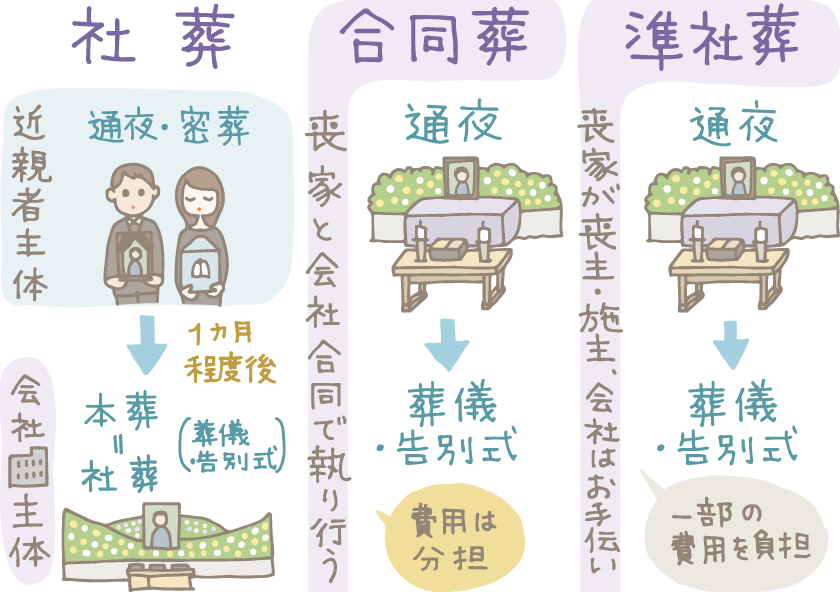

社葬とは、会社が主体となって執り行う葬儀のことで、喪家が主体となって行う葬儀と別に行うケースや、喪家と合同で行うケースがあります。主な形態や、香典の取り扱いなど、社葬にまつわる基礎知識をおさえておきましょう。

喪中ハガキへのお返しとして喪中の方へお悔やみの気持ちを伝える「喪中見舞い」。ハガキやお悔やみ状とあわせて、お悔やみのお品をお贈りするケースもありますが、どのような品物を選べばよいのでしょうか。この記事では、喪中見舞いを贈る際のマナーや、人気となっているお品についてご紹介します。

「粗供養(そくよう)」とは葬儀や法要へ参列していただいた事や、香典をいただいた事に対してのお礼に返礼品や粗品をお返しすること。これらを贈る際のマナーや相場、おすすめのお品を紹介します。

葬儀や通夜などの弔事にお供えする「供花(きょうか/くげ)」は、故人の好みに合わせて自由に選んでよいとは限りません。宗教や宗派、地域の慣習などによってさまざまなマナーがあったり、弔事を取り仕切る葬儀社によってあらかじめプランが決められていたりすることも。供花の基本について解説します。

喪中はがきの差出人であるご遺族に対し、故人を偲び、お悔やみの気持ちをお伝えして送るお返事や、お香典・お供え物が「喪中見舞い」です。今回は、そんな喪中見舞いについて、みんなはどうしてる? 喪中見舞いに選ばれるお品のランキング、喪中見舞いの相場などをアンケート結果に基づきご紹介します。

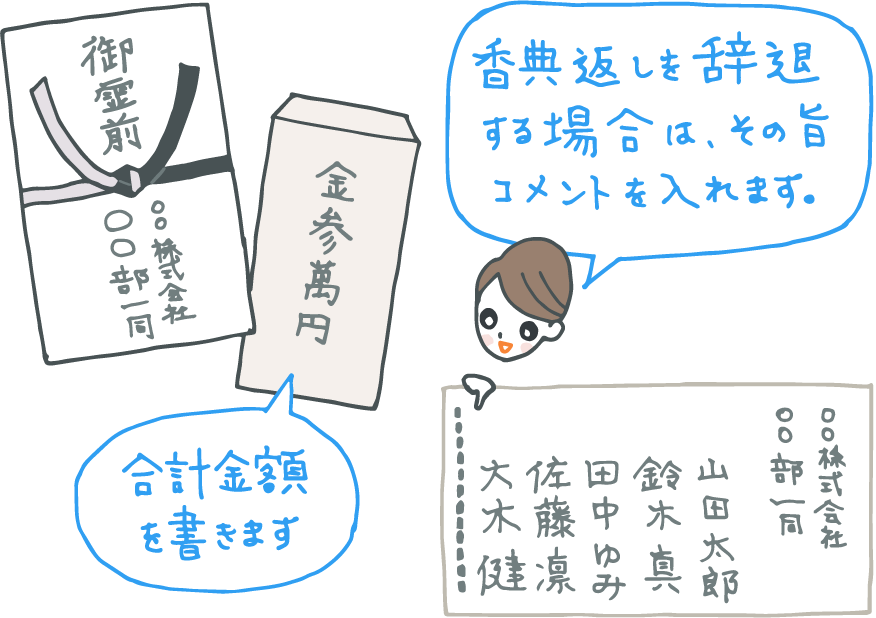

家族や親族が亡くなった場合、会社の方や取引先から香典をいただくことがありますが、香典返しの作法をよく知らないという方も多いのではないでしょうか。ここでは、会社や取引先への香典返しの選び方や渡し方、相場、のしの書き方、お礼状などについて解説していきます。

突然の訃報が入ったら、お葬式に行く前に香典の準備が必要です。しかし葬儀用封筒の種類が多くて、どれを選べばいいかわからなかったという経験がある方も多いのではないでしょうか。香典袋は宗教や宗派によって封筒の種類や表書きが異なります。それぞれの宗教に合わせた選び方を覚えておきましょう。

冠婚葬祭と聞けば、結婚式やお葬式などの行事を思い浮かべる方は多いでしょう。しかし、「婚」と「葬」以外の漢字はどのような行事なのかご存知でしょうか。今回は改めて、冠婚葬祭の意味と当てはまる行事についてご紹介していきます。

家族葬とは、近親者やごく親しい友人のみで行う葬儀こと。近年、増加傾向にある家族葬は、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式(厚生労働省)」によってさらに増加すると予想されます。ここでは家族葬の香典返しの相場や品物について解説します。

故人に対する気持ちを込めてお供えする香典。友人や家族、会社などの組織や故人との関係によっては連名で包む場合もあるでしょう。連名で包む場合、熨斗(のし)の書き方や金額は人数によって異なるのでしょうか。ここでは連名で香典を包む場合に押さえておきたいポイントをご紹介します。

通夜や葬儀で香典をくださった方にお渡しする香典返し。香典返しには、「当日返し(即日返し)」と「後返し」の2種類の贈り方があります。いざという時に迷わないよう、それぞれの特徴やメリット、デメリットを、ここでしっかり押さえておきましょう。

お付き合いのある人から「喪中はがき」が届いたら、気遣いやお悔やみの気持ちを伝えるために「喪中見舞い」を送ることがあります。ご不幸があったご遺族に送るものとなるので、どんなことに気をつけたらよいか悩んでしまいますよね。ここでは、「喪中見舞い」を送るときに気をつけたいマナーを文例とともにご紹介します。

親しい方の葬儀・通夜でも、事情があって出られないということはあるでしょう。せめて香典だけでも渡したいというとき、どのように対応すれば良いのでしょうか。通夜・葬儀という重要なお別れの場面だからこそ失礼にならないように、参列できない場合の香典の渡し方を覚えておきましょう。

いつも年賀状を送っている相手から、喪中の知らせが届いた場合や、年賀状を出してから相手が喪中だと知った場合。果たして、どのように対応するのが正しいのでしょうか。年賀状の代わりに何か便りを出すべきなのか、内容はどうするべきなのか。ここで、お相手が喪中の場合の基本マナーをおさらいしておきましょう。

故人が亡くなって49日目に行われる四十九日の法要。慌てずスムーズに行うために、事前にどんな準備をしておけばよいのでしょうか? 葬儀後すぐから、四十九日の法要(忌明け)までに必要な準備を理解しておきましょう。

お葬式に行くからには知っておきたい御霊前と御仏前の違い。四十九日前か後か、また宗派によっても異なります。知らなかったからといって間違えてしまうと、失礼になってしまうことも。どんな違いがあるのか、詳しく解説していきましょう。

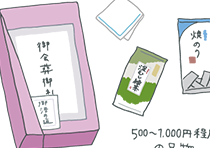

通夜や葬儀に参列された弔問客に対して、お礼状と一緒にお渡しする品を会葬御礼といいます。慣れない葬儀の準備で、香典返しと混同して相場感の異なるものを選ばないよう、解説していきます。

香典返しはいつお渡しするのがよいでしょうか。また、「香典返しは必ず行わなければいけないのか」と疑問をお持ちの方がいるかもしれません。「香典返しをしない」場合もあるのでしょうか。ここで詳しくご紹介いたします。

葬儀を執り行うことになった場合を想定し、あらかじめ手順や手続きを確認しておくと安心です。葬儀はもちろんですが、一般には四十九日までさまざまな対応に追われることとなるでしょう。ここでは一般的な葬儀から四十九日までの流れについて、その方法と心構えを取り上げます。

喪主とはなにを意味し、どういう人が務めるべきなのでしょうか。いざというときに混乱しないため、そして、故人をしっかりと送り出すために、その意味や決め方についてご案内します。

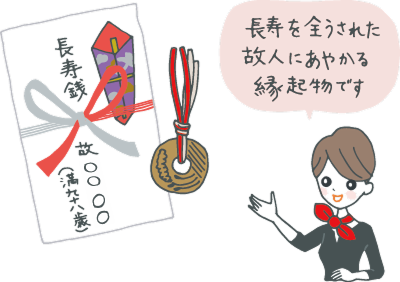

地域によっては葬儀でいただくことのある長寿銭。初めてもらって戸惑う方も多いかもしれません。今回は、長寿銭とは? について、いただいたあとはどうするべきか? など基本的な知識についてご案内します。

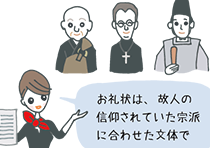

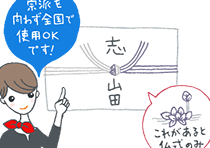

香典返しは故人へお供えいただいたお香典に対する感謝の気持ち。香典返しに添えるお礼状は故人の信仰されていた宗派のマナーにのっとり、適切な書き方を心がける必要があります。仏教やキリスト教、神教など宗派によって異なるお礼状の例文を紹介します。

初七日の法要の後、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日を経て、七七日(四十九日)をもって忌明けとなります。故人が亡くなってから七日ごとの忌日に行われる忌日法要の意味と忌明けまでの遺族の心得についてご案内いたします。

香典袋(不祝儀袋)が急に必要になることもあると思いますが、マナーやしきたりはしっかりと覚えておいて、急な場合でも慌てず失礼がないように対応しましょう。選び方、書き方、お金の入れ方、宗派による違いなど香典袋の基礎知識についてご案内します。

「喪中」については知っている方も多いと思いますが、喪中と忌中の違い、また、忌明けについてはご存じですか? 忌中の意味や期間、マナーや過ごし方、避けるべきことなどについてご紹介します。

「生前、故人にとてもお世話になった」という方や、「遺された家族を援助したい」という方から、1万円をこえるような高額な香典をいただくことがあります。そういった場合の香典返しはどのようにしたらいいのでしょうか? お気持ちへの感謝が伝わる香典返しのマナーをギフトコンシェルジュがご案内します。

親族・親戚からの香典やお供えのお花など、葬儀に際して、近しい間柄で今後もお付き合いがある方々からいただいた金品へのお返しについて紹介します。冠婚葬祭はもちろん、日頃からお世話になることも多い方々ですので、気持ちよくお付き合いしたいものです。

いただくと何かと便利な商品券やギフト券。贈るお相手のことを考えると喜ばれるお返しのように思えますが、香典返しを商品券にしても失礼にはならないのでしょうか? そんな疑問にギフトコンシェルジュがお答えします。

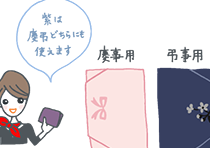

袱紗(ふくさ)は慶弔時の用途によって色が決まっていて、包み方や開き方にそれぞれ気を付けたいポイントがあります。ご祝儀や香典などの金封をお渡しする際の、袱紗のマナーについてご紹介します。

不祝儀での「寸志」や「心付け」とは、一般的に葬儀や法事をお手伝いしてくださった葬祭業者の方々にお渡しするお礼のことを言います。寸志をお渡しするのに使うのし袋や、平均的な金額、渡すタイミングなど寸志にまつわるマナーについて紹介します。

繰り上げ法要とは、葬式の後で7日ごとの周期で営む法要を、葬儀当日に繰り上げて営むことをいいます。繰り上げ法要の際の香典返しはどのようにすればよいのでしょうか?ギフトコンシェルジュがわかりやすく説明します。

故人が亡くなって満一年の供養をする一周忌。こちらでも、法要にお供えをお持ちになる方には引出物や香典返しを用意するのが一般的なのでしょうか?一周忌のお返しのマナーをギフトコンシェルジュがご紹介します。

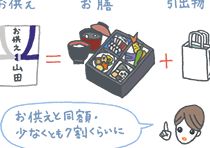

四十九日法要に参列していただく方へ差し上げる「引出物」と「香典返し」は、実はまったく違うものだとご存知でしたか?また、地域や家庭によってしきたりや礼儀が異なることもあるのです。金額の目安や作法などのポイント、マナーについてご紹介します。

葬祭業者への連絡や役所への届け、ご参列いただいた方への香典返しなど、大切な故人を偲ぶお葬式だからこそ、きちんと準備をしたいものです。突然のお葬式でも慌てることがないよう、お葬式前とその後に準備すべきことを紹介します。

一周忌を終えたあとに続く年忌法要、年数によって参列する人も変われば、その場のマナーや知っておきたいことも変わるのでしょうか? 意外と知らない冠婚葬祭のマナー、しっかり守りたいですよね。

お通夜や葬儀の香典に対していただいた香典返し。郵送や宅配便で届くこともありますが、受け取ったお礼を電話やメールでしたほうが丁寧なのでしょうか? それとも香典返しへのお礼は失礼にあたるものなのでしょうか?

会社や団体の代表、役員が亡くなった時に会社や団体が挙げる葬儀を「社葬」(家族と合同の場合は「合同葬」)と言います。社葬の場合の香典返しはどのようにすればよいのか、ギフトコンシェルジュがご紹介します。

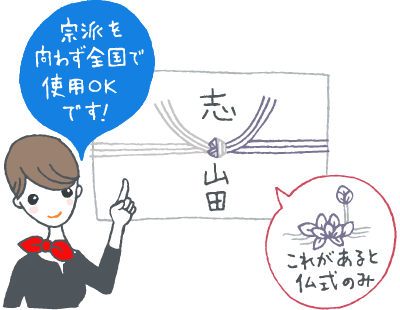

香典返しの贈り物が決まったら、次にのし(熨斗)紙 を用意します。 よく見かける「志」の表書きには、どんな意味合いがあるのでしょうか? 失礼のない香典返しにするためにも、「志」の表書きについて今一度を確認しておきましょう 。

「香典返し不要」とご辞退なさる方がいらっしゃいますが、そのような場合に香典返しはどのようにしたらいいのでしょうか? 香典返しをお贈りするのは失礼なのでしょうか? そこで、香典返しをご遠慮なさったお気持ちにふさわしいお礼の方法をギフトコンシェルジュがご紹介します。

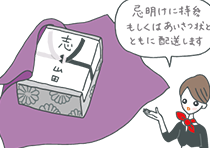

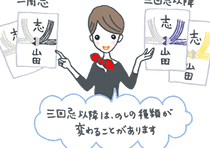

忌明けにお贈りする香典返しには、表書きを添えるのが一般的です。ただし、宗教や地方によって違いやルールがあるのでご注意を。故人とのお別れを美しく締めくくるためにも、のし紙の選び方と表書きの書き方をマスターしましょう。

葬儀のときにも簡単な御礼はしますが、香典をいただいた御礼は忌明け(四十九日の後)に、というのが本来の慣例です。「お花やお供え物をいただいた場合は?」「社名でいただいた場合は?」など迷ってしまうときの香典返しのマナーを、ギフトコンシェルジュがお教えします。

本来なら、直接手渡しをして感謝の気持ちをお伝えすべき香典返しですが、遠方の方が多かったり、忙しい方も多い現代ではそうもいかないもの。直接お渡しできない場合でも、失礼のないようマナーを守ってお贈りしたいものです、お礼状を添えてお送りしましょう。香典を郵送でいただいた方にも香典返しをお贈りすれば、確かに頂戴しましたというご挨拶とお礼をお伝えできます。

弔問•会葬してくださった方からお預かりで香典をいただいた方まで、お礼をお伝えするにふさわしい文例を、ギフト コンシエルジュがご案内します。感謝の気持ちをお伝えしつつ、故人と親しい方には思い出を大切にしていただけるような文例がたくさん揃っています。

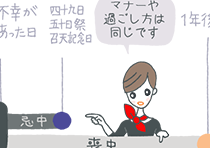

香典返しには、踏まえておくべきマナーや知っておきたい相場があります。偲ぶ気持ちを大切にしつつ、先方に失礼のない香典返しの常識を学んでおきましょう。お送りする方の年代やライフスタイルも踏まえて思い出を届けるコツをお教えします。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、香典返しで人気があるもの、避けた方がいいものについてご案内いたします。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、お盆についてご案内いたします。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、【仏式】法要についてご案内いたします。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、【仏式】葬儀を手伝ってくれた方への香典返し以外のお礼についてご案内いたします。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、キリスト教の追悼と神式の霊祭についてご案内いたします。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、香典返しの熨斗(のし)の書き方、予算の決め方について、ご案内いたします。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、【神式】通夜祭や葬場祭(葬儀)、香典返しで気をつけたいことについてご案内いたします。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、【キリスト教式】通夜や葬儀、香典返しで気をつけたいことについてご案内いたします。

仏式の葬儀などでよく耳にする「戒名」。戒名を付けることに、どのような意味があるのでしょうか。本記事では、戒名の意味や位、宗派別の特徴など、戒名について知っておきたいポイントをご紹介します。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、忌服(きふく)と忌引(きびき)休暇についてご案内いたします。

冠婚葬祭の基礎知識について。いまさら聞けない基本的なことなど、知りたい情報をお知らせしていきます。今回は、神式の法要についてご案内いたします。

喪主を務めるにあたり、あらたまった挨拶をすることをプレッシャーと感じる方も多いかもしれません。また、そもそも参列などの経験が少ないと、どんな挨拶をすればよいかも見当がつかないものです。この記事では、喪主の挨拶について例文なども交えてご紹介します。

親族・親戚からの香典やお供えのお花など、葬儀に際して、近しい間柄で今後もお付き合いがある方々からいただいた金品へのお返しについて紹介します。冠婚葬祭はもちろん、日頃からお世話になることも多い方々ですので、気持ちよくお付き合いしたいものです。