ABOUT US

この記事を監修した人

神尾 里恵子

都内大手百貨店で、リビング商品の販売や仕入れを約20年、ギフトバイヤーとして20年の勤務を経験。

ブライダルフェアやギフトサロンでも、直接お客様のご相談を受けてきた経験も多数あり。現在は培ってきた実績を活かし、多様なシーンで心から喜ばれるギフトの選び方を提案している。

開発にたずさわった商品

一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌など亡くなってからの年数ごとに故人を供養する法事を「年忌(法要)」と言います。一周忌は年忌の中でも特に重んじられますが、その後は徐々にお招きする方も少なくなっていくことが多いようです。

年忌について・葬儀との違いは

2年後が「三回忌」、6年後が「七回忌」、12年後が「十三回忌」、以降についても解説

年忌法要は亡くなった年を含めて数えますので、2年後に「三回忌」、6年後に「七回忌」を営みます。三回忌までは親族以外の親しい方も含めて招待することもありますが、七回忌以降は親族のみで営まれることが多いようです。また、亡くなった日は「月命日」、亡くなった月日は「祥月命日」と呼びます。この「祥月命日」に年忌法要がおこなわれますが、最近は出席者の都合に合わせて祥月命日まえの「土日」などに行われることが多いようです。

三回忌

前述した通り、「三回忌」は故人が亡くなってから2年後に執り行う法要のことです。遺族や親族に加え、友人や知人も呼んで盛大に執り行います。法要後は会食の場を設けるのが一般的です。

七回忌

故人が亡くなってから丸6年となる年の法要のことを「七回忌」といいます。七回忌までは遺族と共に親族が集まって法要を営むのが一般的となっています。

十三回忌

前回の七回忌から6年後、亡くなってから丸12年となる年の法要のことを「十三回忌」といいます。十三回忌からは遺族のみで行うこともあり、派手ではない平服で参列するのが一般的です。

十七回忌

「十七回忌」は、故人が亡くなってから丸16年となる年の法要です。家族のみで執り行うのが一般的であり、他のご先祖様と同日に法要を済ませるケースもあります。

三十三回忌

三十三回忌は、故人が亡くなってから32年後の年忌法要です。多くの仏教宗派は33年で極楽浄土へ行けるといわれているため、三十三回忌で年忌法要を終えるケースが多く見られます。また、会社関連の創業者やお家元などでは「五十回忌」・「百回忌」が実施されるケースがあるようです。年忌の時期は、地域や親族によって異なります。

なお、神式では1年後・3年後に「式年祭」を実施し(10年後以降は10年周期で実施)、キリスト教のカトリックでは「追悼ミサ」を開催します。

参考:2025年に亡くなった場合

- ・・・・2025+【13-1】=2037年

- ・・・・2025+【17-1】=2041年

- ・・・・2025+【33-1】=2057年

- ・・・・2025+翌年=2026年

- ・・・・2025+【3-1】=2027年

- ・・・・2025+【7-1】=2031年

「香典」「香典返し」ではなく「お供え」「お返し」

「香典」は忌中(四十九日まで)に故人の霊前へ供えるものです。

四十九日を過ぎた後の年忌などでいただく金品は仏への「御仏前(お供え)」であり、「香典」とは呼びません。

返礼は、当日なら「引出物(引き物)」、後日なら「お返し」とします。

「年忌のマナー」は年数で変わるものではない

遺族は喪服、招待客は略式礼服など

年忌の度にお招きする方は変わっていきますが、年忌そのもののマナーは年数、特に三回忌・七回忌・十三回忌ではほぼ変わりません。お経をあげていただいた僧侶には「御布施」と会食または「御膳料」、「御車代」(自宅へ出向いてもらった場合)を用意します。

遺族は喪服を着用し、招待客は略式礼服か地味な服装で参加します。

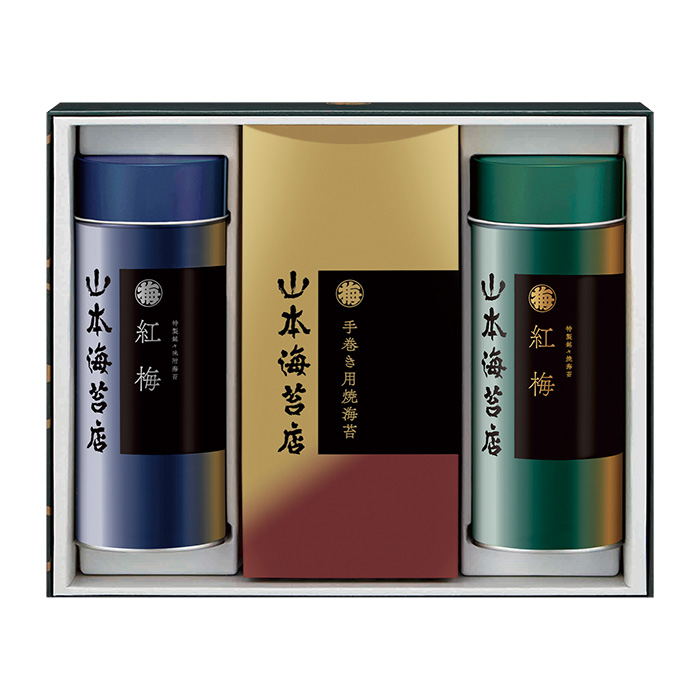

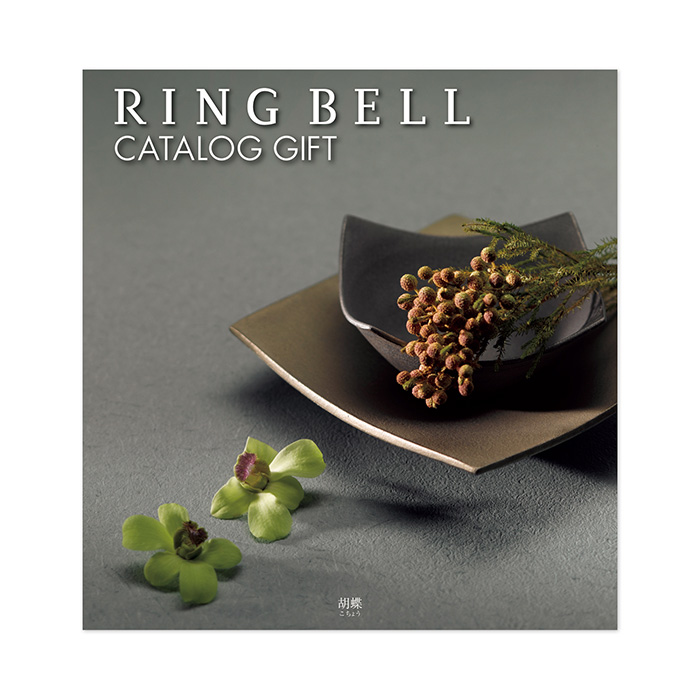

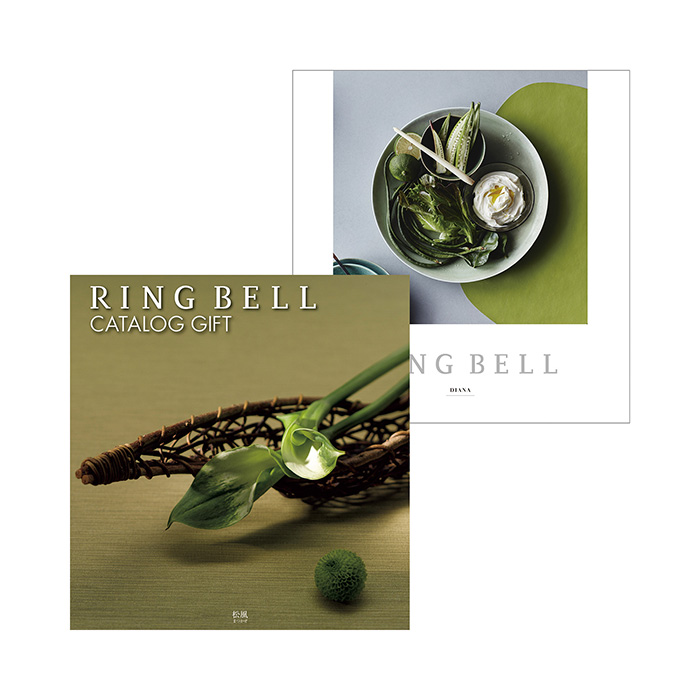

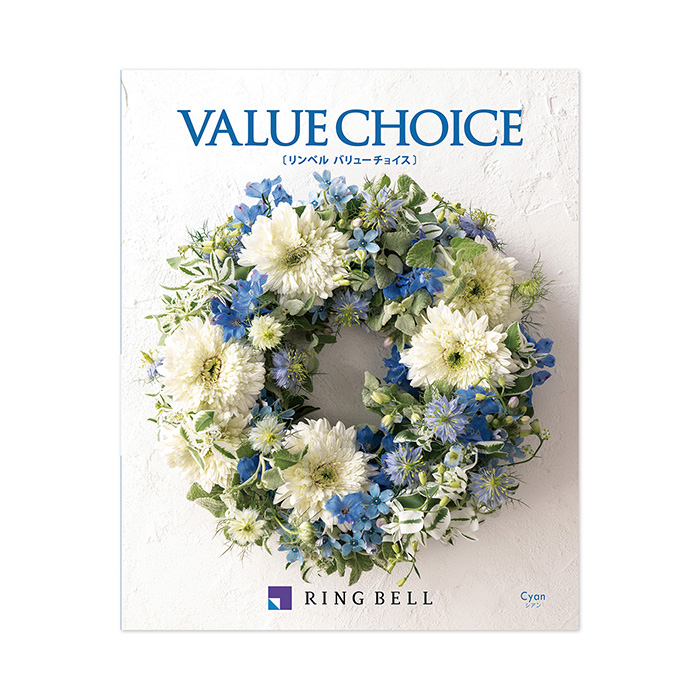

法事の「お返し」は香典返しと同じ「使ってなくなるもの」を

年忌にお招きした方には会食とお返し(引き物)を用意します。その場でお渡しするものですので、お供えの額によらず2,000〜5,000円程度の品物を用意することが多いようです。食品&非食品の組み合わせや、カタログギフト&すぐ使えるものなど、2種類以上を準備するケースが多く見られます。

選び方も香典返しと同じで、お茶やのりなどの乾物、洗剤など「使ってなくなる生活用品・食品」が適しています。

法事の「お返し」に避けるべきもの

肉や魚そのものを使っているお返しや賞味期限の短い食品は、基本的に避けるようにしましょう。ほかにも金額がわかってしまう商品券やギフトカードなども法事の「お返し」に適していません。

「引出物」として当日お渡しするため、あまり重くないもの・大きくないものがおすすめです。ただし、なるべく大きいものを選ぶという地域もあるため、事前に地域の風習を確認しましょう。

法事のお供え物は、不吉な出来事に対して贈られるものです。そのため法事のお返しは、派手なものや後々残るものは避けるべきというのが一般的な考えとなっています。

法事の「お返し」に相応しい使ってなくなる「消え物」ギフト

法事の「お返し」に相応しいカタログギフト

のし紙(掛け紙)は地域や宗教によって使い分ける

ほぼ変わらない「年忌のマナー」ですが、地域や宗教によってお返しののしの種類を使い分けることがあります。「黒白」または「黄白」を地域や宗教によって使い分け、上に「志」または「粗供養」、下に施主の家名を記載するのが一般的です。

年忌法要では、「茶の子」として饅頭や煎餅などの軽い和菓子を詰めたものを配る風習もあります。