正直、結婚式の準備だけで手一杯だけど、結婚祝いへのお返しも失礼のないように、きちんとしないといけない…。 結婚内祝いの相場やマナーなどについて、まとめて教えてほしい! (30代女性 Tさん)

結婚は人生の大きな節目でもあるので、なにかと忙しくなってしまうものですよね。

この記事では、結婚内祝いの相場や贈る時期、マナーからおすすめの品物までご紹介します。

結婚内祝いを贈るときに、マナー違反をしていないか不安になったことはありませんか?のしの選び方や贈り方、贈り先さまにどんなものを贈ればよいかなど、わからないことが多ければ多いほど不安になってしまいますよね。

この記事では、結婚内祝いの「のし」を中心としたマナーについて詳しく解説していきます。また、結婚内祝いにおすすめのカタログギフトもあわせてご紹介していきます。

結婚内祝いについて

結婚内祝いとは

結婚内祝いとは、現代では、披露宴に出席されなかった方からの結婚祝いに対して、新郎新婦が感謝の気持ちを込めて贈るお返しのギフトのことです。かつてはご近所付き合いが身近であったため、身内や親しい間柄の人々と喜びを分かち合うという形でお祝いをしていました。そのため、結婚内祝いもお返しも同じような内容のものととらえられています。

披露宴に出席してくれた方々には、お料理のおもてなしと引き出物を渡すことがお返しとなるため、内祝いは不要です。 ただし、ご祝儀を多くいただいた方に対しては、後日内祝いを贈るようにしましょう。

結婚式をしない場合の結婚内祝いについて

結婚式をしないケースの場合でも、親しい方や懇意にされている方などからご祝儀やお祝いの品を受け取る方が多いです。お祝いをしてくれた方々に対しては、お返しの品物を贈るようにしましょう。 結婚内祝いにおすすめの商品について、こちらの記事で詳しくご紹介しています。ランキング形式なので人気の商品が一目瞭然、ほかにも結婚内祝いのマナーについてさまざまな情報が掲載されています。ぜひご参照ください。

引出物との違い

結婚引出物と内祝いは共に、結婚した二人へのお祝いに対するお返しの品です。その最も大きな違いは、お返しをいつ・誰に渡すかというところです。

引出物は結婚式や披露宴に参加した方へ贈り、内祝いは式や披露宴に参加していない方からいただいたお祝いのお返しとして贈るのが一般的となっています。お祝いをどのタイミングでいただいたのかによって、贈るお返しがどちらになるのかが変わります。

引出物の品数は、一番高価なメインの贈り物、メインの贈り物に添えてお渡しする引菓子、縁起物で3~5品程度です。

結婚内祝いと結婚引出物は混同しがちですので、その違いをしっかり理解しておいてください。

結婚内祝いを贈る時期

結婚内祝いを贈る時期は、結婚式を挙げる場合は挙式後1ヶ月以内、結婚式を挙げない場合やお祝いをいただいたタイミングが異なる場合は、お祝いをいただいてから1ヶ月以内が基本です。

お祝いをいただくタイミングは入籍または挙式後が多いです。非常に慌ただしい時期ですので、遅れることのないよう準備を進めておきましょう。

また、多くの方からお祝いをいただくと、忘れてしまうこともありますので、お祝いをいただいた方の名前や住所や、お祝いの大体の金額などをメモやPC、スマホなどで管理しておくと安心です。

最近では便利なデジタルツールがたくさんありますので、上手に活用して、ご夫婦で情報を共有しましょう。

結婚内祝いの相場の目安

結婚内祝いの相場は、いただいた金額の「1/3〜半返し」程度が一般的です。グループからお祝いをいただいた場合は、お祝いの金額をグループの人数で割り、その金額の半分位の品物を個別に用意します。

| 頂いたお祝い額 | お返しの目安 |

| 3,000円 | 1,500円程度 |

| 5,000円 | 2,500円程度 |

| 1万円 | 5,000円程度 |

| 5〜10万 | 3分の1の金額 |

5,000円をもらった場合の相場

5,000円の結婚祝いをもらった場合、お返しの相場は2,500円程度になります。贈り先さま別の相場は以下のとおりです。

| 頂いたお祝い額 | お返しの目安 |

| 5,000円 | 2,500円程度 |

5,000円をもらった場合のおすすめ商品

5,000円の結婚祝いをもらった場合のお返しは、予算2,500〜3,300円(税込)でおさまる以下の商品がおすすめです。

1万円をもらった場合の相場

1万円の結婚祝いをもらった場合、半返しの5000円が相場になります。 目上の方へのお返しは少し控えめにするのがマナーです。金額設定で悩む場合は、周囲に相談するとよいでしょう。贈り先さま別の相場は以下のとおりです。

| 頂いたお祝い額 | お返しの目安 |

| 1万円 | 5,000円程度 |

1万円をもらった場合のおすすめ商品

1万円の結婚祝いをもらった場合のお返しは、3,000〜8,000円(税込)の以下の商品がおすすめです。

3万円をもらった場合の相場

3万円の結婚祝いをもらった場合、お返しの相場は1万〜1万5,000円程度になります。品物でいただいた場合は、価格相場を調べてから予算を決めることをおすすめします。お贈り先さま別の相場は、以下のとおりです。

| 頂いたお祝い額 | お返しの目安 |

| 5〜10万 | 3分の1の金額 |

3万円をもらった場合のおすすめ商品

3万円の結婚祝いをもらった場合のお返しは、17,000〜22,000円(税込)の以下の商品がおすすめです。

5万円をもらった場合の相場

5万円の結婚祝いをもらった場合、お返しの相場は1万5,000〜2万円程度になります。 お贈り先さま別の相場は、以下のとおりです。

| 頂いたお祝い額 | お返しの目安 |

| 5〜10万 | 3分の1の金額 |

5万円をもらった場合のおすすめ商品

5万円の結婚祝いをもらった場合のお返しは、22,000〜34,000円(税込)の以下の商品がおすすめです。

10万円をもらった場合の相場

新生活を支援する意味が込めらた高額な結婚祝いに対しては、必ずしも半返しにする必要はなく、3分の1程度のお返しで問題ありません。無理のない範囲で内祝いの予算を決めるようにしましょう。 お贈り先さま別の相場は、以下のとおりです。

| 頂いたお祝い額 | お返しの目安 |

| 5〜10万 | 3分の1の金額 |

10万円をもらった場合のおすすめ商品

10万円の結婚祝いをもらった場合のお返しは、33,000〜57,000円(税込)の以下の商品がおすすめです。

高額な結婚内祝いはマナー違反とされていますので、いただいた金額より高額の内祝いを選ぶことのないよう注意しましょう。

また、金額は地域の慣習によって異なりますので、両家の両親や身近な人に相談して、どの程度の金額の品物をお返しするのか確認しておくと安心です。

内祝いの詳しいマナーについて、こちらの記事で詳しくご紹介しています。ぜひご参照ください。

金額に関することは、なかなか質問しづらいもの。マナーをしっかりおさえつつ、ご自身の状況やいただいたお祝いにあわせて贈り方を決めていきましょう。

もらった金額別にみる結婚内祝いの相場

結婚内祝いの相場は、贈り先さまとの関係性によって金額の相場は変わります。 ここでは、もらった金額に対するお返しの金額相場と、おすすめの商品を紹介します。

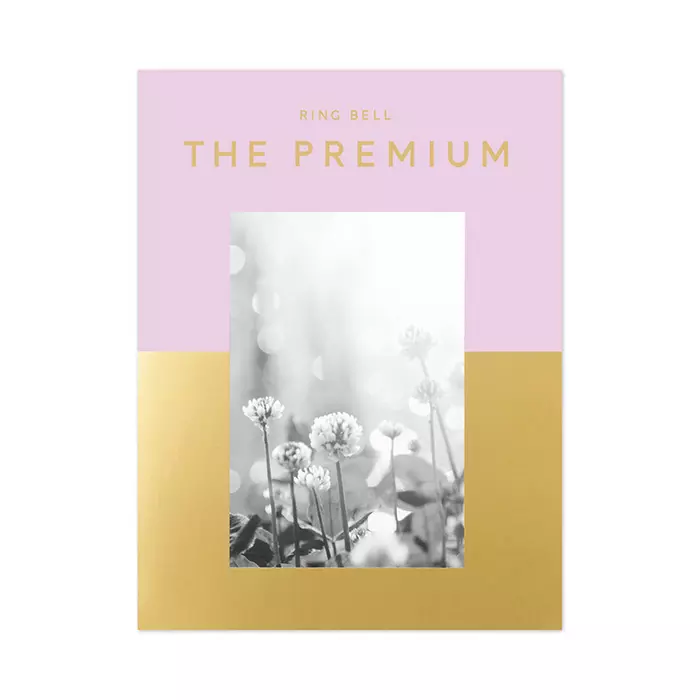

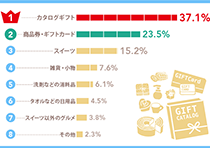

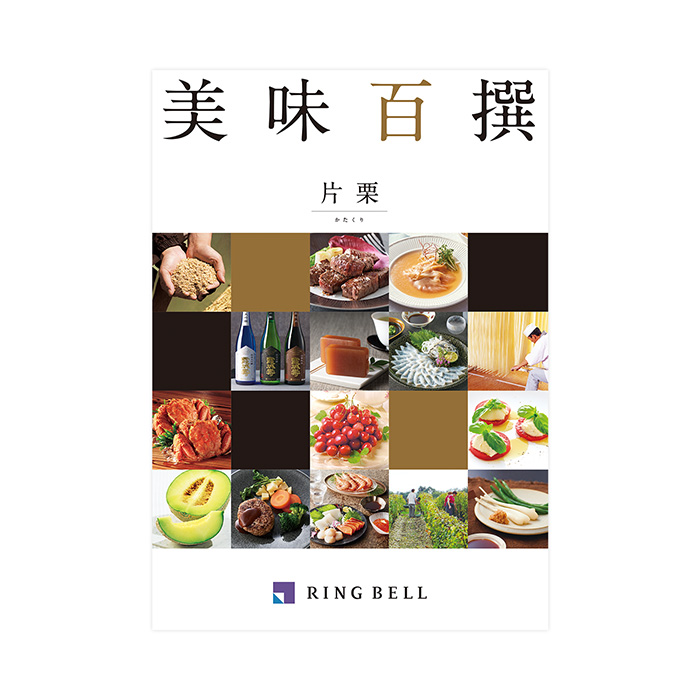

結婚内祝いに絶対喜ばれるギフトを選ぶなら

好みがわからない、どんなものを贈ったらいいか迷う…そんなときは、挙式をされた5組に1組のカップルが選ぶブライダルシーンの定番「カタログギフト」がおすすめです。 カタログギフトは、贈られた側が自由に商品を選択できる新しい形のギフトスタイルということで、近年大きな人気を得ています。 とくにリンベルのカタログギフトは、結婚内祝いに最適な商品を厳選しています。どんな方にも喜んでいただける豊富なラインナップが魅力です。

昨今ではさまざまなカタログギフトがありますので、どんな商品が掲載されているのか、しっかりチェックして選びたいですね。

迷ったときはブライダル専用のカタログギフトがおすすめです。

結婚内祝いののしの選び方

のし紙の役割とは?なぜ掛けなくてはいけないの?

のしは「のし鮑」に由来し、干したアワビを伸ばして贈り物に添えた習慣から生まれました。アワビは縁起物とされ、のしは「生ものを添えました」という意味を持ち、贈り物への敬意を表します。

生鮮食品や仏前のお供えには不要で、現代では様々な慶事に応じたのしが日本の贈答文化を形作っています。反物や陶器、装飾品といった贈り物にのしを添えるのがしきたりでした。殺生を禁じている仏前へのお供えものにも、もちろんのしは不要です。

もともとのしあわびは吉事に使われる縁起物です。結婚や出産などのお祝いやお返し、お中元やお歳暮などの慶事にのみ使われます。

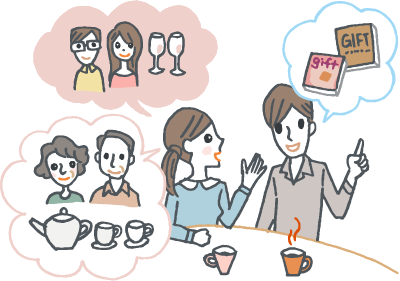

水引について

水引とは、贈呈品の包み紙や封筒にかけられる二色の飾り紐のことです。 主に祝儀袋や香典袋、贈り物を包む「のし」「掛け紙」の中央に掛けられる紐で、贈る場面や目的によって色・結び方・本数が異なります。

水引には主に「結び切り」「蝶結び」「あわじ結び」の3種類があり、贈り物の目的に合わせて選びます。

詳しい使い分けは後述します。

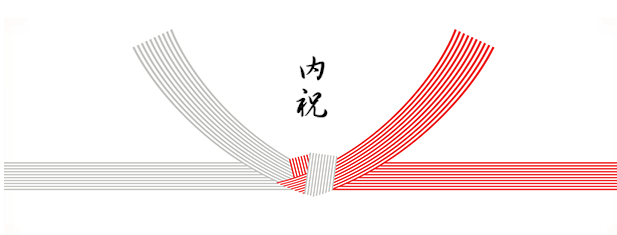

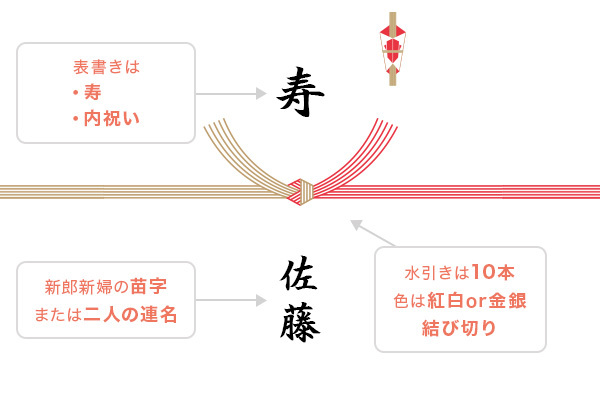

結婚内祝いには「結び切り」ののし

結婚内祝いののしには「結び切り」と呼ばれる水引を選びます。固く結べてなかなかほどけないことから、婚礼関係や快気祝いなど「繰り返してほしくない」お祝いごとに用います。婚礼関係のお祝いの場合、水引の色は金銀・紅白・赤銀(金)のいずれか、本数は10本を選びます。最高格の水引は金銀10本結びですが、結婚内祝いは控えめなお祝いですので紅白10本が基本です。また、贈り物の金額にあわせて水引の本数を7本にすることもあります。

婚礼以外のお祝いには「蝶結び(花結び)」ののし

婚礼以外のお祝いごとでは「蝶結び」の水引を選びます。蝶結びは何度でもほどいて結びなおせることから「何度あってもうれしいこと」に用いられます。

蝶結びの水引は出産や入学・成人、新築祝いなどに用います。お祝い事の水引は、色は紅白、本数は5本が基本です。贈り物に応じて7本結びを用いる場合もあります。 ただし、結婚内祝いなどの婚礼関係のお祝い事で使うのはマナー違反となるので、注意しましょう。

ほかにも弔事や病気お見舞い、災害見舞いなど「二度と繰り返さない方がよいこと」にも蝶結びはふさわしくありません。このようなシーンでも使わないようにしましょう!

関西以西でのお祝いごと全般には「あわじ結び」ののし

華やかな印象の「あわじ結び」は、慶弔の区別なく用いられます。特に関西以西のエリアでは、お祝いごと全般に利用されているオールマイティな水引です。 内容も通常の水引とほぼ変わりません。色は金銀・紅白・赤金の3種類、本数は5・7・10本の3種類から選びます。婚礼時に用いる場合は、結び切りと同様金銀10本結びのあわじ結びが用いられます。

水引の種類で、贈り物の意味合いも変わってきます。用途と意味をしっかり確認するようにしましょう!

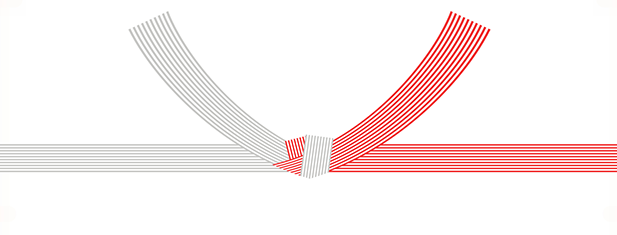

のしの正しい書き方・3つのポイント

表書きは「内祝」または「寿」

のしの「表書き」とは、水引の結び目の上に書き入れる贈り物の用途のことです。のし上に書く表書きは「寿」または「内祝」と書くのが一般的ですが、結婚式当日に引き出物として贈る場合は「寿」、後日送る結婚内祝いの場合は「内祝」と区別することが多いようです。結婚内祝いの差出人は、新姓だけで書くか、夫婦の名前を連名で記入します。送りがなは用いません。

毛筆や筆ペンで書くのが基本ですが、大切なのは、濃い黒の墨で書くことです。薄墨は不祝儀の時に使われる色なので気をつけましょう。

名入れは「新姓」または「新郎新婦の姓名」

水引の結び目の下に贈り主の名前を書き入れることを「名入れ」といいます。結婚内祝いの場合、「結婚後の新姓」か「新姓の下に2人の名前を並べて」書き入れます。

新郎新婦を紹介するととらえると「名前を並べて書く」のが好ましいように思われますが、結婚を「家同士の結びつき」と考え、「新姓」を優先する家もありますから、両親などに相談してみるとよいでしょう。 連名で書く場合は、新郎の姓名を中央に書き、その左隣に新婦の名前のみを書きます。最近では、夫婦の名前のみを並べた書き方が一般的です。 バランスよく見えるよう新姓を水引の結び目の真下に書き、その下に夫婦の名前を並べて書くこともあります。

職場であっても「のしに旧姓」は避けたい

近年、結婚後も職場や取引先に対して旧姓を通す方が増えているようです。では、職場の方へ内祝いを贈る場合はのしにも旧姓を書き込むべきかというと、少々事情が違ってきます。 そもそも、結婚後に名乗る旧姓は、本名ではなく「通称」です。 ビジネスの上では、名前が変わることで仕事上の不都合が起きやすいこともが想定されるため、通称として旧姓の使用が認められることもあります。 ただし、職場によっては本名を重視し、新姓への変更を求められることも少なくないようです。 こうした点を踏まえると、やはりのしには「本名」を書くのが原則といえるでしょう。配送する際など「贈り主が誰だかわからなくなる」可能性がある場合は、メッセージカードに旧姓を書き添えるなどしてフォローしておきましょう。 そのほかにも、「○○家」「△△家」といった形で、両家の姓を並べて書く方法も有効です。 そんなときは、「○○家」「△△家」という風に、両家の姓を並べて書くという方法もあります。

結婚内祝いに適したのしの掛け方

のしと掛け紙

結婚内祝いをはじめ、慶事の贈り物には「のし」を掛けますが、弔事の贈り物には「掛け紙」を掛けます。掛け紙にはのしは印刷されておらず、水引のみ印刷されています。 前述の通り「のし」とは長く伸ばした鮑を簡略化したもの。縁起物であり生ものでもあるので、弔事にはふさわしくないためです。 また、慶事であったとしても、贈り物の内容が生ものであった場合は意味が重複してしまうため、のしが印刷されていない「掛け紙」を選びます。

のしの掛け方

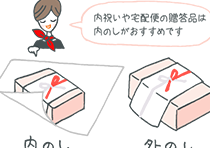

のしには、「内のし」と「外のし」の2種類があります。

のしの掛け方は、贈り物の用途に応じて選ぶのではなく、贈り物の渡し方に応じて選びます。

内のしの場合

内のしは、贈答品に直接のし紙をかけ、その上から包装紙で包む方法です。表書きが外から見えないため控えめな印象となり、配送時ののし紙保護に適しています。

「内祝い」は本来「自分のお祝いごとの幸せをお裾分けする」という控えめな意味合いがあるため、のしは、控えめな表現に感じる「内のし」が適しているとされています。

外のしの場合

外のしは、包装紙で包んだ上からのし紙をかける方法です。贈り物の目的や贈り主が一目でわかるため、手渡しや多数の贈り物が届く場面に適しています。

贈り物の目的を強調し、「贈り物を差し上げます」という気持ちを強く伝えることができます。

ケース別結婚内祝いの贈り方

高額な結婚祝いをいただいた場合

高額なお祝いをいただいた場合、半返しをすると内祝いが高額になり、かえって相手に気を遣わせてしまうことがあります。そのため、内祝いはいただいた金額の3分の1から4分の1程度にとどめるのが良いでしょう。

また、親族や目上の方の場合は、地域や家族ごとの習慣がある場合もあるため、事前に相談しておくと安心です。内祝いに加え、食事会に招待したり、新婚旅行のお土産を渡したりするなど、感謝の気持ちを丁寧に伝える工夫も大切です。

贈り物には相手が喜ぶ品を選び、心のこもったお礼状を添えるとより誠意が伝わります。直接品物を持参して挨拶に伺うのもおすすめです。

目下の人からお祝いを頂いた場合

一方、贈り先さまが職場の後輩や部下など目下の方である場合は、いただいたお祝いと同額程度のものをお返しするのが目上の立場としてのマナーです。たとえば、1万円のお祝いをいただいた場合は8,000〜1万円程度の内祝いを贈るとよいでしょう。

連名でお祝いをいただいた場合

複数の方から連名でお祝いをいただいた場合は、個別に内祝いを返すのが基本のマナーです。しかし、一人あたりのお返しが少額となることがあり、小分けにしたお返しにのしを掛けるのも難しい場合があります。

このような場合は、個包装のお菓子の詰め合わせを選び、箱にのしを掛けて贈るのが良いです。また、個別にメッセージカードを添えて感謝の言葉を伝えると良いでしょう。

職場によっては結婚内祝いの渡し方にルールがあることもありますので、事前に職場の方に確認しておくと安心です。

配送する場合はお礼状を添える心遣いを

結婚内祝いにはお礼状を添えるのがマナーです。品物だけがお相手の元に届くのはマナー違反とされるからです。お礼状には厚みのある質感の良い便箋と封筒を選び、黒か濃紺の万年筆またはインク式のペンで手書きすることが良いでしょう。お礼状には以下の内容を含めましょう。

- 頭語

- お礼の言葉

- 新しい生活への抱負

- 結婚祝いとして品物をいただいている場合は、活用の様子

- 今後の交流をお願いする挨拶

- 結語

- 新郎新婦の名前(旧姓も添える)

- 新居の住所や連絡先

結婚内祝いは直接渡すのが望ましいですが、都合が合わない場合は事前に連絡した上で配送しても問題ありません。また、お祝いごとにふさわしくない「忌み言葉」や同じ言葉を重ねる「重ね言葉」、文章を区切る「句読点」の使用は避け、はがきではなく「手書きの封書」を用いるのがマナーです。

文例

この度は私達の結婚に際してお祝いを頂戴し 誠にありがとうございました 先日いただいたマグカップは はやくも休日のティータイムに活躍しております これからもふたりで協力しながら あたたかい家庭を築いてまいります 今後も変わらぬおつきあいをいただけますよう どうぞよろしくお願いいたします 山田 一郎 花子(旧姓:佐藤) 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-6 03-3246-○○○○

直接会えなくても、心のこもったお礼状で気持ちをじゅうぶん伝えることができますよ!

結婚内祝いにカタログギフトは失礼って本当?実は最適である理由を解説

結婚内祝いにカタログギフトは失礼って本当?実は最適である理由を解説