初盆・新盆とは、故人が亡くなってから最初に迎えるお盆のことです。初盆で香典などをいただいた場合、どのようなお返しをするべきか迷う方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は初盆・新盆のお返しの品物の選び方、贈り方などの基本マナーについて解説します。

初盆(はつぼん)・新盆(にいぼん・あらぼん・しんぼん)とは

新盆(初盆)は、故人の四十九日の忌明け後初めて迎えるお盆のことを指します。四十九日前にお盆を迎える場合は、新盆(初盆)を翌年におこなう形が一般的です。

お盆の時期は多くの地域で8月13日~16日(月遅れ盆)、東京などでは7月13日~16日(新盆)です。旧暦に基づく地域は日付が異なります。これらの期間までに四十九日を迎えていない場合は、翌年を初盆・新盆とします。

初盆・新盆は、一度きりの特別な行事です。通常のお盆とはマナーが異なるので注意する必要があります。以下の記事に詳しく紹介されていますので、あわせて参考にしてみてください。

初盆・新盆のお返しとは?

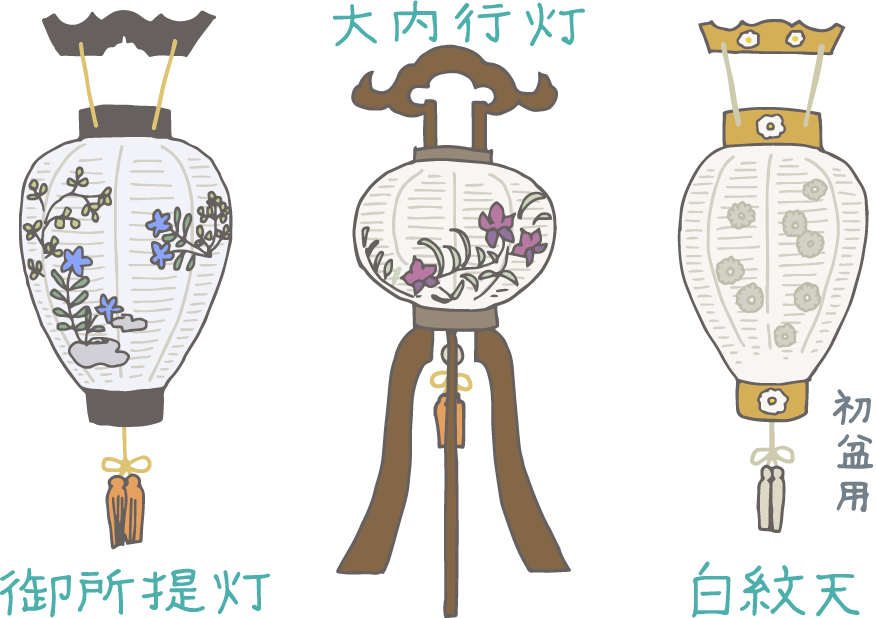

初盆・新盆ではとくに手厚く供養するため、親しい方などから香典や線香代・提灯代などとしてお金を包んでいただいたり、お供えとしてお菓子やお花・提灯などの品物をいただいたりすることがよくあります。

こうした香典やお供えをくださった方へのお礼として、初盆・新盆を迎えた家から差し上げる贈り物「引出物」や「粗供養」(西日本など)、さらに砕けた言い方では「初盆・新盆のお返し」などと呼称します。

初盆・新盆のお返しは必要?

初盆・新盆の返礼は、会食などのおもてなしがある場合は簡略化することもありますが、会食を行わない場合や先方が参列されない場合は返礼品を用意するのが一般的です。

また、先方から香典・提灯代・線香代をいただいたり、お供えとして線香やお花・果物をいただいた場合の返礼の要否は、地域や習慣によって異なります。この場合も含め、事前にご家族や地域の慣習に詳しい方と相談するとよいでしょう。

初盆・新盆のお返しの品の選び方

新盆(初盆)と通常のお盆との大きな違いは、故人が亡くなってから初めて迎える法要の行事であるということです。故人の思い出も新しいですから、遺族の気持ちも晴れやかなものであるとはいえません。

新盆(初盆)で最も大切なことは、マナーやしきたりをきちんと理解しておくことです。情報収集をしたり、詳しい方に事前に確認を取るなどして、先さまに失礼のないよう準備を整えることが、故人や遺族に寄り添う何よりの心配りであることを忘れずにいましょう。

軽くてかさばらないものを選ぶ

供養に参列された方へお返しを手渡しする場合は、重さや大きさにたいして気を配ることも大切です。徒歩や公共交通を利用される場合に限らず、重くかさばる品だとご自宅までの持ち帰りに苦労することが考えられます。

また、自動車などでいらした方も、車から降ろしてご自宅へ運び入れなければなりません。同じ予算の品物であれば、できるだけ軽くてかさばらないものを選ぶようにするのがよいでしょう。

消耗品を選ぶ

弔事・法事にまつわる贈り物は「不幸や悲しみが残らないように」という意味合いから、食料品や日用品など、日常的に使って最終的に形がなくなる消耗品を選ぶのが一般的です。

また、食料品を選ぶ場合は、保管のしやすさを考慮し、常温保存でき、且つ日持ちする品を選ぶとよいでしょう。

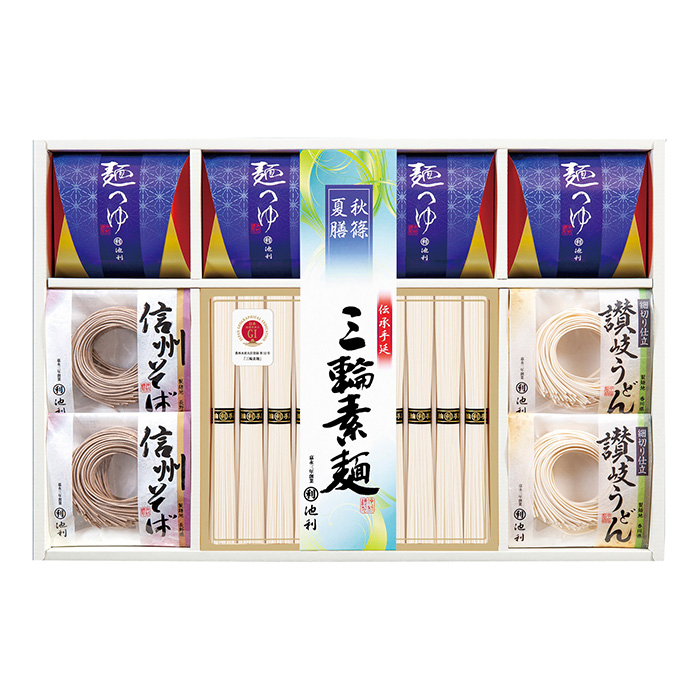

夏の暑い時期ですから、そうめんや蕎麦などの食べやすい麺類(乾麺)、ゼリーなどの洋菓子、水羊羹などの和菓子といった品がおすすめです。ドリンク類は重くかさばるため茶葉や粉末の形状のものを選ぶなどの注意が必要ですが、配送で贈る場合は缶や瓶のものでも喜ばれるでしょう。

弔事・法事にまつわる贈り物はこちらの三点がおすすめです。いずれも消えもので、暑い季節に食べやすいゼリーや麺の詰め合わせは嬉しいですね。また、3点とも常温保存が可能なので、保管しやすいのもポイントです。

お返しでタブーとされている品物

肉・魚

生肉や生魚は、殺生を想像させるだけでなく、地域の風習や宗教上の理由により、避けられることが多かったため、昔からタブーとされています。四十九日の忌明けまで、これらを食べずに過ごす地域もあるというくらいです。

酒・昆布・鰹節

鰹節や昆布は慶事を象徴する品物として有名です。鰹節は、「夫婦の象徴」とされることから、結婚式の引き出物の定番ともいわれています。また、昆布も、発音を「喜ぶ(よろこんぶ)」にかけて、お節などおめでたい場の料理によく使われています。そのため、とくに鰹節と昆布は香典返しの際には避けたほうがよい品物といわれています。

置き物・器

置き物も器も「使ってなくなる」ことがないものです。目してしまうと悲しみを思い出しかねませんし、万が一割れるようなことがあればいい気持ちはしませんので、このように形として残るものを贈るのは避けた方がよいとされています。

ちなみに、タオルは消耗品としてはもちろん「涙をぬぐう」ものと解釈することから、弔事・法事の贈り物でもよく用いられます。

カタログギフトもおすすめ

初盆・新盆のお返しには、カタログギフトもおすすめです。贈り先さまの年齢層や家族構成などが多様で、細かい贈り分けが発生しそうな場合や、贈り先さまの好みがわからず品物を選ぶのが難しい場合でも、カタログギフトなら先方にご自身のお好きなものを選んでいただけます。また、直接贈るのはタブーとされる肉・魚・酒などについては、カタログギフトに掲載されたものをお相手に選んでいただく分には問題ないとされるケースが多いようです。

また、豊富な価格帯から選ぶことができるのもカタログギフトの特徴のひとつ。初盆・新盆の準備で忙しいときでも予算に応じたカタログギフトを簡単に選ぶことができて、贈り先さまにぴったりの一冊を贈ることができます。

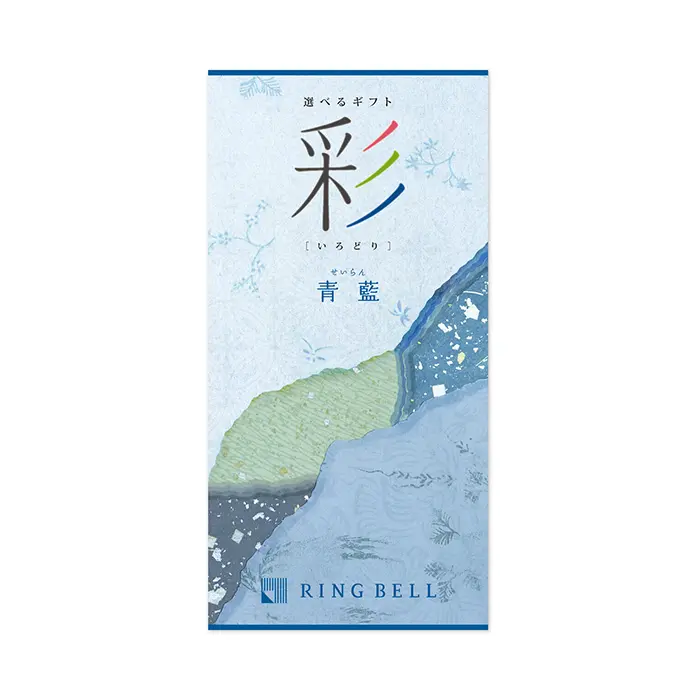

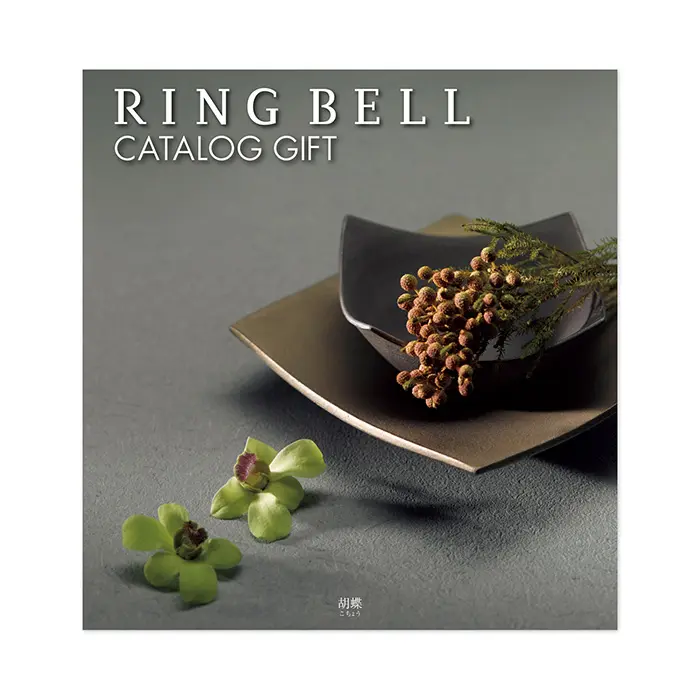

初盆のお返しに人気のリンベルのカタログギフト

弔事・法事の贈り物におすすめのカタログギフトをご紹介します。

弔事・法事のギフトシーンに贈るカタログギフトなら、こちらの3点がおすすめです。しめやかなデザインと色味の表紙は、不祝儀の場にふさわしく、安心して先さまにお渡しできます。掲載点数も充実しており、世代や家族形態を問いません。

初盆・新盆のお返し品の相場について

いただいた品の半額〜1/3の金額が相場

初盆・新盆のお返しの予算は、いただいたものの半額〜1/3程度が目安といわれます。香典の相場は3,000円~30,000円で、関係性によって異なります。そのため、当日返しは1,500~5,000円程度を目安に用意し、金額差が生じた場合は後日追って調整するとよいでしょう。

高額なものをいただいた場合は?

当日は5,000円ほどのお返ししか用意していなかったのに、香典を確認したら10万円もいただいていた……というケースもあるかもしれません。その場合は、後日改めて足りなかった分のお返しを贈るようにしましょう。

ただし、このケースのように相場を大きく上回るような高額な香典をくださった方、もしくは故人ととくに近しい間柄でいらっしゃった方などは「お礼には気を遣わず、供養や生活に役立ててほしい」という気持ちからこの金額を選んでいるという場合もあります。

こうした場合は厳密な半返しにこだわらず、当日返しと後日の追加返礼を合わせて3万円程度になるよう調整し、丁寧にお礼をお伝えするとよいでしょう。

初盆・新盆のお返しの「掛け紙」について

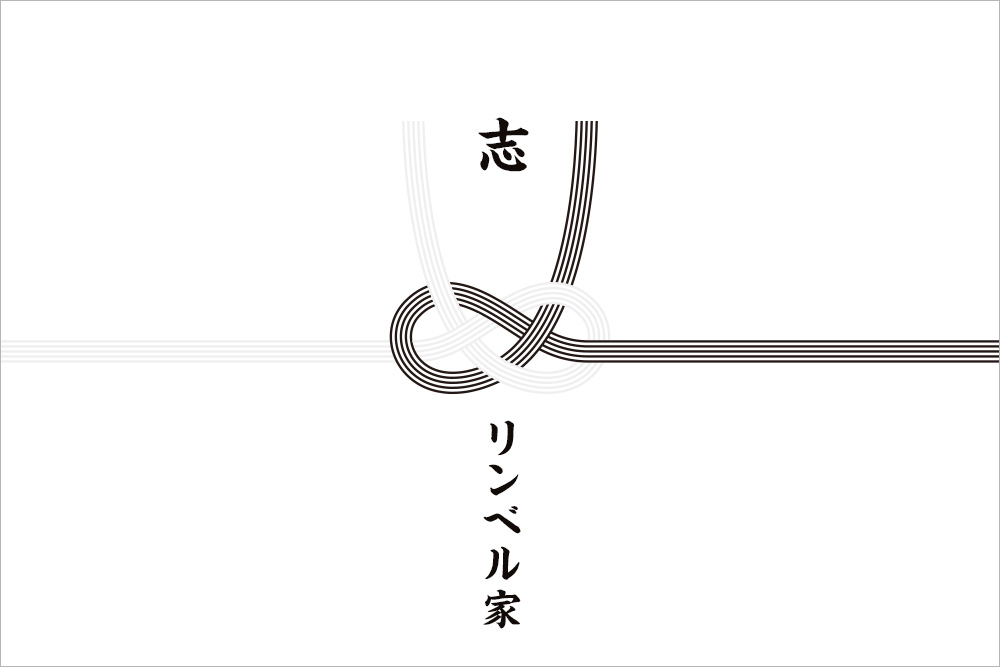

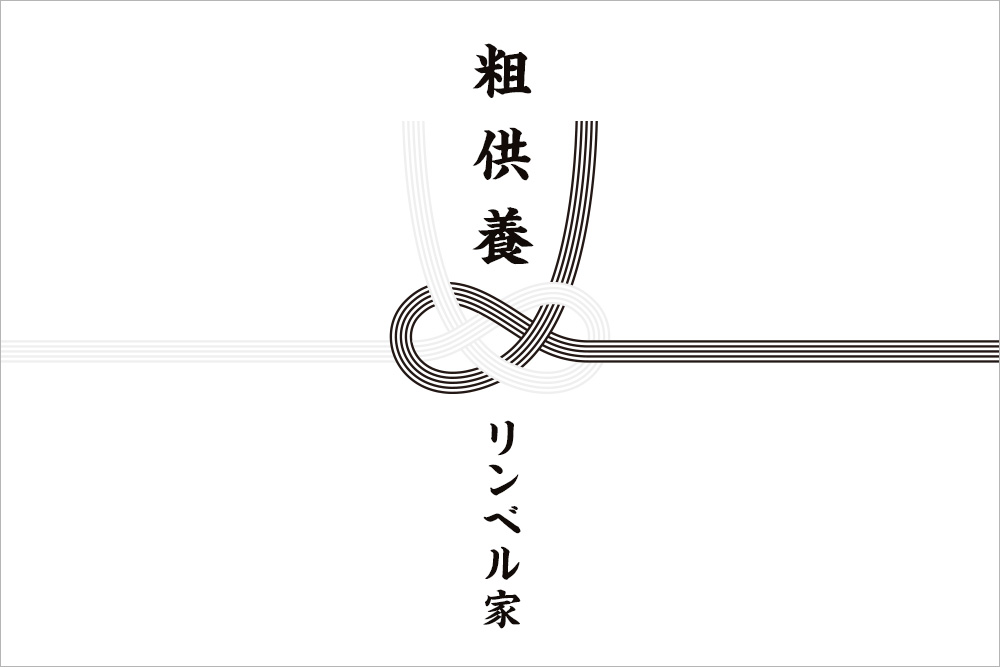

掛け紙の表書き

初盆・新盆のお返しには、掛け紙をかけるようにします。水引の結び目の上に書く表書きは「志」または「初盆志」とするのが一般的ですが、「粗供養」(主に西日本)と書くケースもあるため、お住まいの地方によっては確認しておいたほうがよいでしょう。

また、結び目の下にあたる名入れには「施主の名字」「施主のフルネーム」「〇〇家」などのように、贈り主の名を入れるようにします。

掛け紙の種類

掛け紙を依頼する場合は「初盆のお返し用」と伝え、黒白(地域により黄白)の結び切り(あわじ結び)の水引を用いてもらいましょう。弔事・法事であることを明確に伝えれば誤りは避けられます。

ただし、「満中陰志」(主に西日本)は四十九日の香典返しに使われる表書きですので、間違って使うことがないよう覚えておきましょう。

初盆・新盆のお返しを渡すタイミング

当日渡す場合

初盆・新盆の当日にお返しを渡す場合、法要が終わってすぐお帰りになる方にはその際にお渡しします。会食に参加される方には、食事中持て余すことのないよう会食のお開きを見計らってお渡しします。お渡しする際は、亡くなった方を供養してくださった感謝の気持ちをお伝えするのを忘れないようにしましょう。

後日渡す場合

後日配送でお返しを贈るケースもあります。遠方から香典やお供えを贈ってくださった方への対応、当日の荷物軽減のための配送、高額の香典をくださった方へ改めてお渡しする追加返礼が必要になる場合などが考えられます。

いずれの場合も、お返しなどを配送で贈る際は初盆・新盆の法要を終えてから2週間以内を目処に手配しましょう。