真夏の挨拶状である「暑中見舞い」。お相手の体調を気遣うのはもちろん、一服の清涼剤のように感じてもらえるような心配りを大切にしたいものです。この記事では、暑中見舞いの書き方をはじめとした基本的なマナーに加え、残暑見舞いについて、また暑中見舞いにおすすめのギフトを紹介していきます。

暑中見舞いのマナー

暑中見舞いを贈る時期

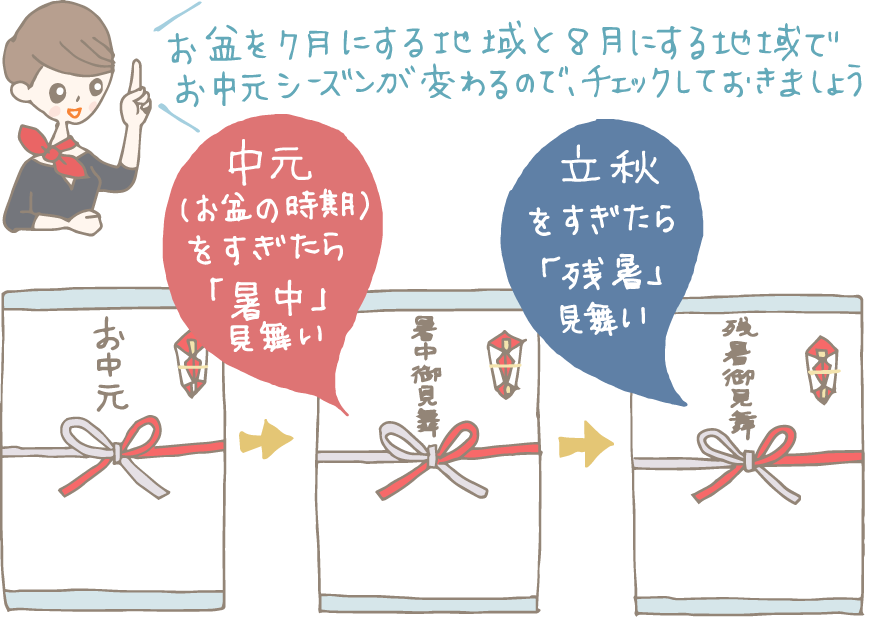

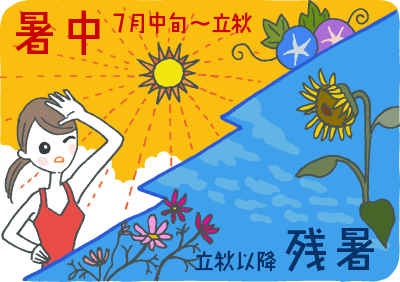

暑中見舞いの時期は、二十四節気でいう小暑(7月7日頃)から立秋(8月7日頃)前までと言われます。ただし、季節のごあいさつですからあまりに実際の気候とかけ離れているのは考えもの。暑中見舞いの時期が地域によって異なるのは、お盆の日付が地域ごとに異なることや、新暦旧暦の違いなどが理由といわれています。

そのため、お相手がお住まいの地域の梅雨明け以降を目安に送ることが多いようです。暑中見舞いは7/7ごろ〜8/6ごろ(立秋の前日)までに送りましょう。

暑中見舞いとお中元との違い

暑中見舞いとお中元は、どちらも夏の季節の贈り物ですが、その目的と形式には明確な違いがあります。暑中見舞いは江戸時代に始まり、お盆の里帰りの習慣から発展した「夏の挨拶状」です。明治の郵便制度の発達とともに簡素化され、現在では「健康を気遣い元気でいてほしい」という気持ちを伝える手段となっています。一方、お中元はお世話になっている方や目上の方へ日頃の感謝の気持ちを「品物」として贈る習わしです。つまり、暑中見舞いが「挨拶状」という形で相手の健康を気遣うのに対し、お中元は「贈答品」という形で感謝の気持ちを表現するという、そもそもの定義と目的が異なるものなのです。

遅くなってしまったら「残暑見舞い」へ

立秋は暑さのピークとされますから、それ以降にお見舞い状を出す場合は「残暑見舞い」となります。「残暑」は、暦の上で「立秋」(秋の始まり)を迎える8月7~8日頃(その年によって変わる)以降を指しますが、暑さが残る時期という意味なのではっきりとした終わりの日付はありません。「残暑」は「暦が秋になっても暑さが続く時期」とされており、概ね8月いっぱい、暑さが長引く年には9月に入っても残暑とされることがあります。

これを念頭に置くと、残暑見舞いを贈る時期は「2025年8月7日(立秋の日)~8月31日」となります。

暑中見舞い・残暑見舞いへの返事は必要?

季節のあいさつとして、7〜8月に送られる暑中見舞い。受け取った方は、やはり返事を出すのが一般的なマナーでしょう。お返しや返事が失礼にならないよう、ここでご紹介する時期やマナー、注意などをしっかり覚えておきましょう。

下記の記事で暑中見舞いのお返し・返事の書き方やマナーについて解説しています。ぜひ参考にしてください。

暑中見舞いはかしこまらず、楽しんで書く要素を大切に

季節の挨拶のひとつである「暑中見舞い」。ビジネスの関係でやりとりするケースもあるでしょうが、基本的には「必ず出さなければいけないもの」ではなく、「お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝えたい」という気持ちのもとに送るものです。

お世話になった方、最近なかなか会えない友人、親しい方…。お相手のことを思い浮かべ、素直に楽しむ気持ちで書いた文章こそ、受け取った方に喜んでいただけるでしょう。

季節感を出しつつ「お相手を見舞う」ひとことを

夏らしくさわやかな絵柄など、季節感にもこだわりたい暑中見舞い。近年では、暑中見舞いにぴったりの限定絵柄の切手も販売されています。

夏ならではの絵柄の切手を貼るなど、細やかな心遣いも忘れないようにしたいものです。

でも、あくまで「厳しい暑さからお相手を心配してお見舞いする」ものだということは忘れずに。「お体にお気をつけください」「ご自愛ください」といったひとことは欠かせません。

喪中の暑中見舞いは問題なし、その分一層細やかな心遣いを

喪中に年賀状を控えることは知られていますが、ご挨拶である暑中見舞いのやり取りは構わないとされています。

ただ、不幸があって間もない場合は四十九日を避けて残暑見舞いとする、華美なハガキは避けておとなしい色柄にするなど、お相手の気持ちに寄り添う気遣いがほしいところです。

自分が喪中の場合、暑中見舞いは出さなくても構いませんが、いただいたお見舞いには返事を差し上げるようにしましょう。

暑中見舞いの書き方と例文紹介

ここでは、暑中見舞いの書き方と例文を紹介します。書くときのポイントを紹介しますので、参考にしてください。

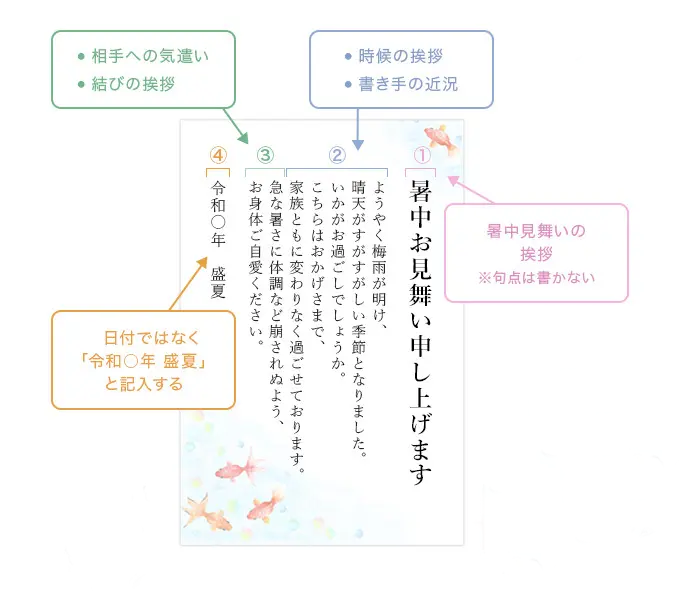

暑中見舞いの書き方

暑中見舞いの基本的な構成は次の通りです。

- 挨拶

- 時候の挨拶からはじまる主文

- 結びの挨拶

- 日付

- 挨拶

「暑中見舞い申し上げます」または、目上の方には「暑中お伺い申し上げます」と書きます。本文より大きめの字で書いて強調すると体裁が良くなります。 - 時候の挨拶からはじまる主文

7月上旬〜8月上旬までの季節を感じさせる挨拶を入れつつ、まずは相手の安否を気遣います。その後、自身の近況について簡潔に報告しましょう。相手に関係のあるエピソードにするとより喜ばれるでしょう。 - 結びの挨拶

「暑中見舞い」の本来の目的である、相手の健康を気遣う文章で締めくくります。 - 日付

具体的な日付は明記せず、「年号 盛夏」と書きます。

では、これらの要素をふまえたシーン別の文例をご紹介します。

【状況別】暑中見舞いにおすすめの例文

【文例1】近況報告を兼ねて

【文例2】引越し・結婚・出産の報告を兼ねて

【文例3】会う機会が少ない家族や友人へ

【贈る相手別】暑中見舞いにおすすめの例文

ここでは、暑中見舞いにおすすめの例文をお相手別に紹介します。どのような文章を書けばよいのか悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

知人や親戚に贈る暑中見舞いの例文

親しい間柄に贈る暑中見舞いの例文

会社関係に贈る暑中見舞いの例文

先生に贈る暑中見舞いの例文

暑中見舞いを書く時のポイント

暑中見舞いはかしこまらず、楽しんで書く要素を大切に

季節の挨拶のひとつである「暑中見舞い」。ビジネスの関係でやりとりするケースもあるでしょうが、基本的には「必ず出さなければいけないもの」ではなく、「お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝えたい」という気持ちのもとに送るものです。

お世話になった方、最近なかなか会えない友人、親しい方…。お相手のことを思い浮かべ、素直に楽しむ気持ちで書いた文章こそ、受け取った方に喜んでいただけるでしょう。

季節感を出しつつ「お相手を見舞う」ひとことを

夏らしくさわやかな絵柄など、季節感にもこだわりたい暑中見舞い。近年では、暑中見舞いにぴったりの限定絵柄の切手も販売されています。夏ならではの絵柄の切手を貼るなど、細やかな心遣いも忘れないようにしたいものです。でも、あくまで「厳しい暑さからお相手を心配してお見舞いする」ものだということは忘れずに。「お体にお気をつけください」「ご自愛ください」といったひとことは欠かせません。

喪中の暑中見舞いは問題なし、その分一層細やかな心遣いを

喪中に年賀状を控えることは知られていますが、ご挨拶である暑中見舞いのやり取りは構わないとされています。

ただ、不幸があって間もない場合は四十九日を避けて残暑見舞いとする、華美なハガキは避けておとなしい色柄にするなど、お相手の気持ちに寄り添う気遣いがほしいところです。

自分が喪中の場合、暑中見舞いは出さなくても構いませんが、いただいたお見舞いには返事を差し上げるようにしましょう。

暑中見舞いの返事について

季節のあいさつとして、7〜8月に送られる暑中見舞い。受け取った方は、やはり返事を出すのが一般的なマナーでしょう。お返しや返事が失礼にならないよう、ここでご紹介する時期やマナー、注意などをしっかり覚えておきましょう。

暑中見舞いの返事の書き方については、下記の記事を参考にしてください。

暑中見舞いにおすすめのギフト

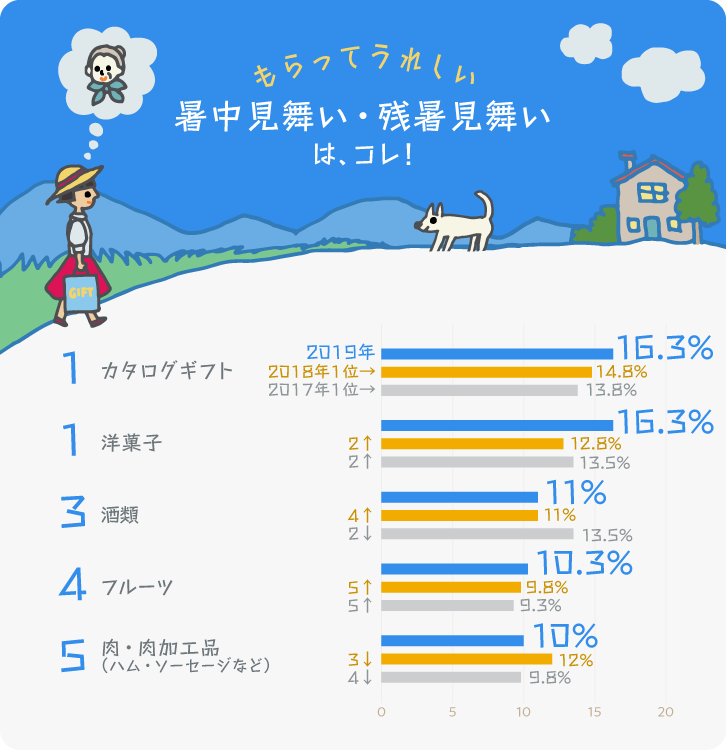

お世話になった方々に感謝を贈る夏のごあいさつの品は、お中元の時期を過ぎると暑中見舞いや残暑見舞いとして贈ります。

この暑中見舞い・残暑見舞いでは、どのような品が喜ばれているのでしょうか? また、お中元とは喜ばれる品がちがうのでしょうか?

下記の記事で実際にもらって嬉しかった暑中見舞い・残暑見舞いを紹介していますので、参考にしてください。