一年に一度のお正月気分が盛り上がる、重箱に詰められた色とりどりのおせち料理。もともとは五節句などの節目ごとのお祝いに、神様にお供えしていた食べ物「御節供(おせちく)」に由来します。おせち料理の一つひとつに、五穀豊穣、無病息災、家内安全、子孫繁栄など、多くの祈りが込められています。

「お重」に入れる料理の意味と詰め方

「めでたさを重ねる」という意味が込められた「お重」。おせち料理のお重は四段重ねが基本でしたが、現代では三段重ねが多いようです。

詰める料理は各段ごとに異なり、それぞれのお重には、5・7・9といった奇数の種類の料理を詰めるとよいとされています。お重の段ごとに入れるものや、その意味をご紹介していきましょう。

はじめてでも安心!おせちを上手に詰めるポイント

おせち料理は食材の数が多く、詰め方が難しいというイメージをもたれてしまいがちです。ですが、「配置」「配色」「詰め方」「見せ方」のポイントを抑えることで、おせち料理をきれいに詰めることができます。

配置のポイントをおさえる

おせちの重箱の仕切り方には、格子模様のように料理を詰める「市松」、何段かにわけて料理を詰める「段詰め(段取り)」、重箱の四隅を三角形になるように用いる「七宝詰め」など、伝統的な方法がいくつかありますが、特に難しく考える必要はありません。

まずは好みの配置を決め、どの部分になんの食材を配置するかを決めていきます。あらかじめ簡単なイラストを描いておくとスムーズに詰めることができます。

配色のポイントをおさえる

同系色の料理を適度に離すことで、全体の配色のバランスがよくなります。たとえば、伊達巻と栗きんとん、黒豆と田作りなどが挙げられます。

どうしても同系色の食材が隣り合ってしまい地味に見えてしまう場合は、飾り串や飾り葉などで色を足すのがおすすめです。

詰め方のポイントをおさえる

仕切りを上手に使うことで、食材がバラバラにならずきれいに詰めることができます。栗きんとんや黒豆などのように汁気のある料理にはカップを使いましょう。柚子釜や竹筒などの飾り小物をカップにすることで、より一層食材を引き立ててくれます。

また、食材をすき間なくきっちり詰めることでボリューム感が増し、豪華な印象になります。

見せ方のポイントをおさえる

料理を詰めるだけではなく、飾り小物を利用するひと工夫を加えると、目でも楽しめる華やかなアクセントになります。飾り葉や飾り串などの小物は料理に彩り添えてくれます。レモンやすだちなどの薬味を添えるのもおすすめです。

料理の数が多く、どのようにお重に詰めていけばよいか悩んでしまったときは、この四つのポイントをおさえるようにしましょう!

一の重:おせちの代表「三つ肴」と口取り

「一の重」は、一番上にくるお重です。お正月にふさわしい祝い肴(ざかな)と酒のつまみになる口取りと呼ばれる料理が入ります。

なかでも数の子・田作り・黒豆を「三つ肴」と呼び、これらがそろえばおせち料理として成立するといわれるほど、欠かせないものです。

関西では黒豆をたたきごぼうに替え、数の子・田作り・たたきごぼうを「三つ肴」と呼んでいます。

数の子

たくさんのニシンの卵が集まっているさまを、子宝と子孫繁栄に見立てています。また、ニシンが“二親”に通じ、「二親健在」という意味も。

田作り

カタクチイワシを農作物の肥料として用いて豊作を祈願したという謂れから、これを炒り煮にしたものを「田作り」と呼ぶように。また、「米が五万俵とれように」という願掛けで「五万米(ごまめ)」の字を当ることもあります。

カタクチイワシは小さくても尾頭付き(頭から尾まで完全に揃う)なので、ものごとのはじめから終わりまでを全うする、すなわち「よい一年が送れるように」という願いに読みとることができるため、縁起がよいとされます。

黒豆

真っ黒に日焼けするほどまめに働き、元気で暮らせるように。関西ではふっくらと煮ますが、関東では「年をとってシワが寄るまで」という意味を込めてしわができるように煮ます。

たたきごぼう

根を深く張るごぼうのように、家が代々続くようにという願いを込めて。たたいて開くことで、開運の意味も。

そのほか、魔除けの赤と清浄の白を日の出の形で表した「紅白かまぼこ」、巻物に似た形で、知識がつき賢くなるようにと「伊達巻」、“喜ぶ“と”養老”に通じ、不老長寿を意味する「昆布巻」、黄金の財宝に見立てた「栗きんとん」なども一の重に詰められます。

二の重:海の幸の焼き物

縁起のよい海の幸を焼いたものが中心です。

ブリ

出世魚のブリにあやかり、出世を願います。

タイ

慶事にふさわしい赤い色、堂々とした姿、めで“たい”に通じるとして、お祝いには欠かせない魚です。

エビ

エビのように腰が曲がるまで、長いヒゲをたくわえるまで長生きできるように。また、脱皮を繰り返すことから、新しく生まれ変わるという意味もあります。

三の重:山の幸の煮物

三の重は、家族みんなが結ばれるようにとの願いを込めて、山の幸の煮しめ(煮物)を詰めます。他の華やかな重とは異なり、煮物だけをたっぷりと入れるのが特徴です。

れんこん

その形から、先の見通しが良い(明るい)ようにという願いが込められています。

さといも

親芋を種に、多くの小芋が採れることから、子孫繁栄を表しています。

ヤツガシラ

さといもの一種です。さといもに込められた「子孫繁栄」のほか、名前の”ヤツ”が漢数字の”八”と同音であることから「末広り」、さらに”カシラ”を”頭”と読ませ「頂点に立つ」というように、たくさんの縁起のよい言葉が読み込まれています。

くわい

小さい球から大きな芽が出ることから「めでたい」の意味が込められています。また、子球が多くできることから子孫繁栄の意味も。

与(四)の重:酢の物や和え物

“死”に通じる数字の“四”は使わず、「与の重」と表現します。ここには日持ちのする酢の物や、箸休めになるものを詰めます。

隙間には、三の重に入りきらなかった煮物や、家族の好物を入れてもよいでしょう。

紅白なます

大根と人参の紅白が、お祝いごとの水引きを連想させる縁起物。根菜のようこの地に根を張れるようにとの意味も。

菊花かぶ

かぶをおめでたい菊の形に飾り切りにしたもの。赤く染めて紅白の酢の物にすることもあります。

コハダ粟(あわ)漬け

成長するとコノシロという魚になる、出世魚のコハダ。クチナシの実から取る黄色の天然色素で粟を染め、五穀豊穣を願います。

五段重ね・三段重ねのお重の詰め方

三段重ねの場合、一の重には祝い肴と口取り、二の重には焼き物と酢の物、三の重に煮物を詰めます。

五段重ねの場合、最後の重は年神様から授かる福が入るように、空っぽの状態にするのがならわしです。

一般家庭では、ほかのお重に入りきらなかった料理や、家族の好物を詰めることもあります。

おせちの料理には、さまざまな意味が込められています。ただ詰めるのではなく、大切な人の幸せを祈りながら詰めていけたらすてきですね。

従来のおせちは?

かつてのおせちは季節の野菜や豆腐、こんにゃく、昆布などを使った料理が中心で、収穫の報告やお礼の意味を込めて神様へお供えしていました。

「福が重なる」といわれる重箱(じゅうばこ)に詰めて保存する方法が採用されるようになったのは、江戸時代に入ってからのことです。

地域によっては、縁起がよいとされる”5”や”7”などの奇数の種類の料理を詰め、向きや並べ方などにしきたりが残ります。

三ヶ日には「縁を切る」を連想させる包丁は使わない、というようないい伝えがあります。

また、接待で忙しいなどの理由から、年末のうちにおせちの味を濃く作って保存を効かせ、正月は台所に立つ回数を減らしたともいわれており、さまざまな由来があることがわかります。

お祝い料理に欠かせない「祝い箸」の習わし

お正月以外でも、お祝いの席で用いられる「祝い箸」は、両端が細くなっているのが特徴。

これは、片方は自分が使い、もう片方は神様が使うためで、神様と人が共に食事をすることを意味します。お正月の場合、その年の神様である年神様と食事をするわけです。

片方は神様のものですから、両方使えるからといって片方を取り箸に代用したりしてはいけないとされています。現代ではあまりみられませんが、大晦日になると家長がそれぞれの箸袋に名前を書き、元旦まで神棚に供えていました。

そして元旦から使い始め、使うたびに洗い(清め)、松の内まで使うことが風習とされていました。

めでたさ色とりどり! 近年のおせち事情もチェック

正月を祝おう! おひとり様向けおせちのご紹介

おせちは、お正月の間に食べ続けることができるように、お重に多くの料理を詰めます。しかし、最近はおせちだけを食べ続けることが難しい人向けや、一口だけ食べたいという人向けの少量サイズのおせちが売られています。

おひとり様向けのおせちをさまざまなショップで目にするようになり、コンビニなどでも見かけるようになりました。

祝い箸を使ってワンプレートに少しずつ料理を盛り付け、コンパクトだけれど華やかなおせちにすると、おひとり様の方もおせちを楽しむことができますね。

おせちには「神様に一年の豊作を感謝するためのお供え物」として作られてきた背景があり、それぞれの料理には将来を願う意味などが込められています。

重箱に入れるのが難しくても、おせちを祝い箸で少しずつ味わうことができれば、一年の門出を充分お祝いできるでしょう。

祝い箸は、おめでたい行事に使うもの。せっかくのお正月ですから、祝い箸で晴れやかな雰囲気を味わってみましょう!

現代のおせちは?

近年では、各家庭で一からおせちを準備することは少なくなりましたが、お正月にだけ登場するおせちが食卓にあがると、やはり華やかなお祝い気分になれるもの。

洋風や中華風など、趣向をこらしたさまざまな種類のおせちが販売されるようになり、おせちを買うというスタイルも一般化しています。

どんなおせちを選べばよいか迷ってしまうような華やかなラインナップは、見ているだけでうきうきしてきますね。

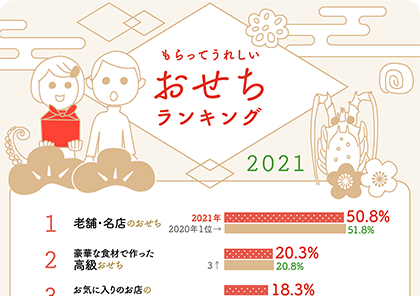

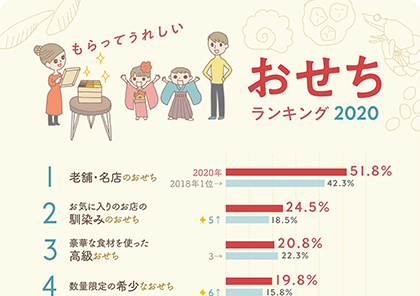

また、400名の男女にアンケートした「もらってうれしいおせち」「自宅用のおせちの予算」などのランキングをご紹介します。次のおせち候補を検討してみてください。

注目の「スイーツおせち」で大満足なお正月を!

砂糖をたくさん使った料理は保存性が高いため、おせち料理に向いています。栗きんとんや伊達巻、黒豆など甘い料理が多いのはそのためです。

かつて宮中の正月行事に提供されていた花びら餅(半月型のおもちに、やわらかく煮た牛蒡と白あんを入れたもの)も、おせちの一品として扱うことがあります

近年、甘く調理した料理を詰め合わせたおせちが「スイーツおせち」として注目されつつあります。彩り華やかなスイーツが美しい器に入っており、お正月のおめでたい雰囲気にぴったりです。

黒豆が入った大福や栗のモンブランなど、本来のおせちにちなんだ縁起物が入っており、工夫が凝らされています。

甘党の人におすすめの「スイーツおせち」。一年の願いを甘いスイーツに込めて顔をほころばせながら食べるおせちは、これからの正月の新しい顔のひとつになるかもしれません。

海外のおせちは?

おいしい料理で新年をお祝いするのは、海外の国々でも同じです。どの国もユニークな料理を楽しみます。その一部をご紹介しましょう。

アメリカ南部では、ジャスミンライスと豆の一種・ササゲ(アイロンアンドクレイピーズ)を炊き込んだ「ホッピン・ジョン」、イタリアでは豚足に豚のミンチを詰めたソーセージ「ザンポーネ」を食べます。

ロシアでは、牛肉や羊肉のひき肉を包んだ水餃子「ペリメニ」を年末から新年にかけて用意します。

アジア諸国は、旧正月をとくに盛大に祝います。中国では水餃子を、韓国では「トックク」と呼ばれる雑煮を食べるのが定番です。

台湾では「長年菜(ツァンニェンツァイ)」と呼ばれるゆでたホウレンソウ、シンガポールでは「魚生(ユーシェン)」と呼ばれる魚と野菜の海鮮サラダなどを食べます。