「戌の日」と聞いても、すぐにピンとこない方もいるかもしれません。実は干支(えと)は、日ごとにも割り当てられています。六曜によって6日に一度「大安」や「仏滅」があるように、干支によって12日に一度「戌の日」があり、この日に安産祈願を行います。

戌の日とは

戌の日とは、妊娠に関わる日のひとつであり、安産祈願を行う日のことです。戌(犬)は多産でありながらお産が軽いということから、昔から安産の守り神として親しまれています。

妊娠5か月目、最初に迎える戌の日に安産祈願を

妊娠5か月目、最初に迎える戌の日に安産祈願をする風習がある

安定期に入る妊娠5か月目は、最初に迎える戌の日に神社へ安産祈願のお参りをする「戌の日参り(帯祝い)」が昔からの慣習となっています。

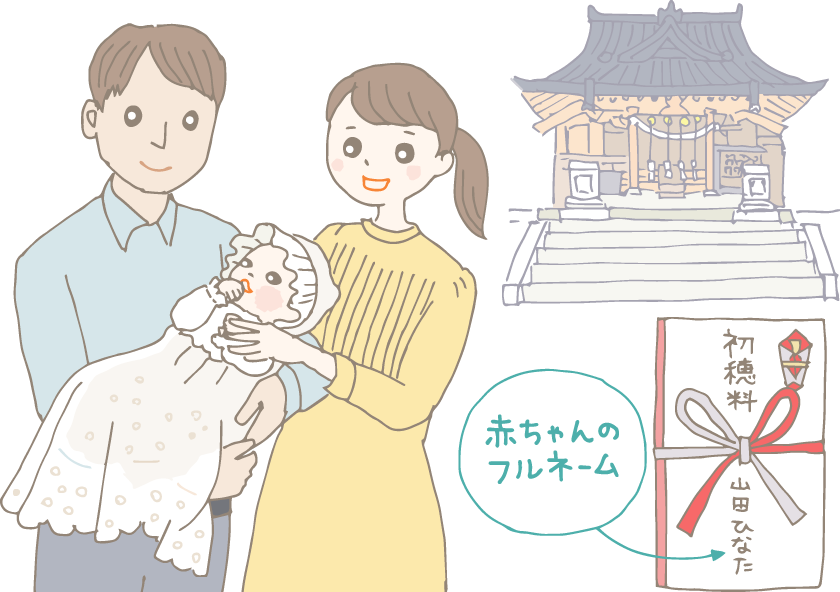

戌の日参りでは、まず安産祈願のご祈祷を受け、妊婦のおなかに腹帯(岩田帯)と呼ばれる帯を巻きます。最近は帯をいただくだけの場合もあります。儀式を行った神社・お寺に初穂料を納め、安産祈願の品物を受け取るという流れが一般的です。いわゆる行事はここまでですが、お参りのあとに祝い膳として食事会を行うことも多いようです。

現在、腹帯に関する明確な決まりごとはありません。自分で購入するか、神社・お寺側で用意されるかを事前に確認しておきましょう。

ママと赤ちゃんの健康が一番、お参りは体調と相談して

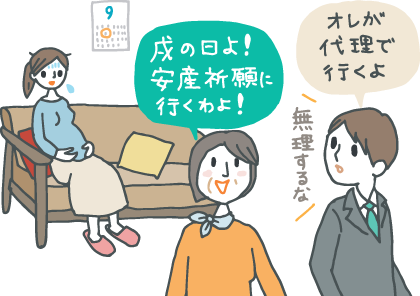

安定期に入ったとはいえ、戌の日に体調がすぐれないこともあるものです。戌の日以外に安産祈願のご祈祷を受けられる神社も多いですし、戌と同じようにたくさんの子を産む干支、子の日や酉(とり)の日もお参りに好適だといわれます。

また、出産予定日がわかっていれば、家族による代理のお参りを受け付けている神社もあります。戌の日参りにこだわらず体調を第一に考えた方がよいでしょう。

2026年戌の日カレンダー

| 2026年 | |

| 1月 | 12日 (月) ・ 24日 (土) |

|---|---|

| 2月 | 5日 (木) ・ 17日 (火) |

| 3月 | 1日 (日) ・ 13日 (金) ・ 25日 (水) |

| 4月 | 6日 (月) ・ 18日 (土) ・ 30日 (木) |

| 5月 | 12日 (火) ・ 24日 (日) |

| 6月 | 5日 (金) ・ 17日 (水) ・ 29日 (月) |

| 7月 | 11日 (土) ・ 23日 (木) |

| 8月 | 4日 (火) ・ 16日 (日) ・ 28日 (金) |

| 9月 | 9日 (水) ・ 21日 (月) |

| 10月 | 3日 (土) ・ 15日 (木) ・ 27日 (火) |

| 11月 | 8日 (日) ・ 20日 (金) |

| 12月 | 2日 (水) ・ 14日 (月) ・ 26日 (土) |

2027年戌の日カレンダー

| 2027年 | |

| 1月 | 7日 (木) ・ 19日 (火) ・ 31日 (日) |

|---|---|

| 2月 | 12日 (金) ・ 24日 (水) |

| 3月 | 8日 (月) ・ 20日 (土) |

| 4月 | 1日 (木) ・ 13日 (火) ・ 25日 (日) |

| 5月 | 7日 (金) ・ 19日 (水) ・ 31日 (月) |

| 6月 | 12日 (土) ・ 24日 (木) |

| 7月 | 6日 (火) ・ 18日 (日) ・ 30日 (金) |

| 8月 | 11日 (水) ・ 23日 (月) |

| 9月 | 4日 (土) ・ 16日 (木) ・ 28日 (火) |

| 10月 | 10日 (日) ・ 22日 (金) |

| 11月 | 3日 (水) ・ 15日 (月) ・ 27日 (土) |

| 12月 | 9日 (木) ・ 21日 (火) |

※2026年02月11日時点の早見表

システムの自動計算で最新の早見表となっていますので、本日時点でのデータとしてご覧ください。

お参りの前に問い合わせや情報収集を

日取りがよいと安産祈願で混み合う神社も

安産祈願で有名な神社では、戌の日と大安が重なるような「良い日取り」になると、ご祈祷の希望者で混み合ってしまうことがあります。

長時間待っている間に体調を崩してしまうことも考えられます。妊婦の体調を優先してほかの神社へお参りする、または日を改めるといったことも想定し、事前に下調べをしておきましょう。安定期に入ってから体調のよい日にご祈祷を受けることをおすすめします。

安産祈願の戌の日は仏滅でも大丈夫?

仏滅や大安などの六曜は、古代中国から伝わった暦であり、仏教とは関係のないものです。戌の日参りに関しても、大半の神社やお寺でご祈祷を執り行っているため、仏滅を気にしないと考える方が多く見られます。

ただし、中には仏滅を意識したほうがよいと考える方がいる可能性もあるため、事前に地域の風習やご家族の方針などを確認したうえで、適切な日を選ぶようにしましょう。

腹帯を誰が用意するかは神社によっても違う

ご祈祷のあとに巻く腹帯は、妊婦側が購入して持ち込むとしている神社もあれば、初穂料に腹帯の料金が含まれていて、神社からいただけることもあります。無用な混乱を避けるためにも、お参りする予定の神社がどうしているか、事前に問い合わせておくとよいでしょう。

腹帯やお参り後の祝い膳をどうするかは同行の家族とも相談を

地域によっては、腹帯を妊婦の実家で用意する慣習も見られます。

また、お参り後の祝い膳も、自宅で家族が用意するのか、料亭やホテルで祝い膳を用意してもらうのか、カジュアルな食事会で構わないのかなどは、家によって考え方が違ってきます。両家の両親に同行してもらう場合は特に、事前の相談を忘れないようにしましょう。

服装のマナーについて

服装について特に決まりはありませんが、神社へのお参りですので肌の露出が多い服装やサンダルは避けましょう。

カジュアル過ぎない服装や膝が隠れる丈のワンピース、色付きスーツ、男性はスーツスタイルが無難です。子どもさんがいる場合はよそ行きの服装がおすすめです。

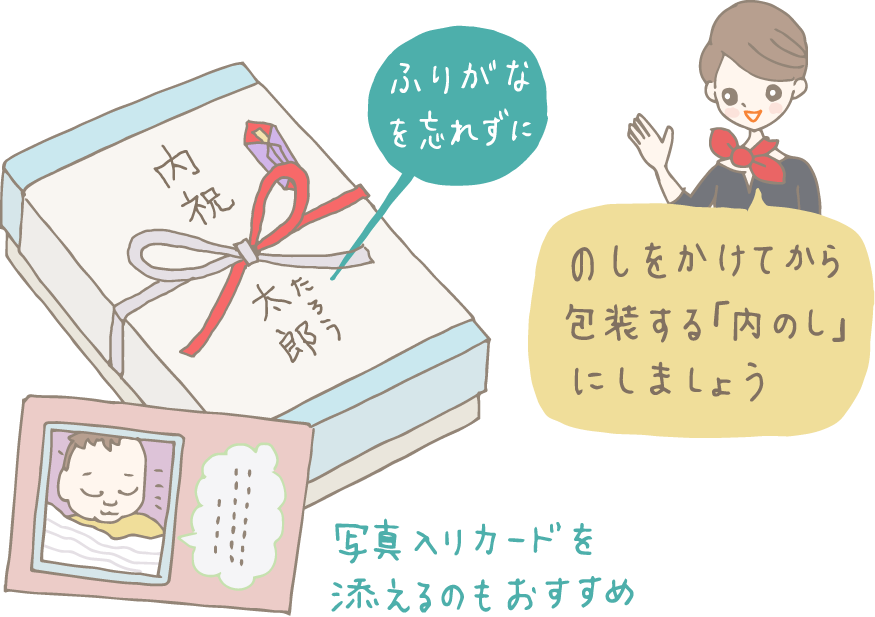

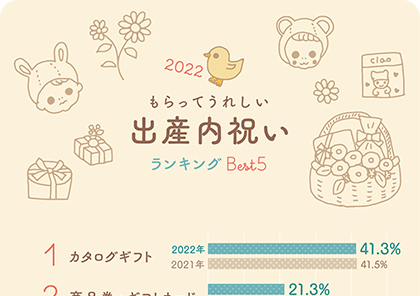

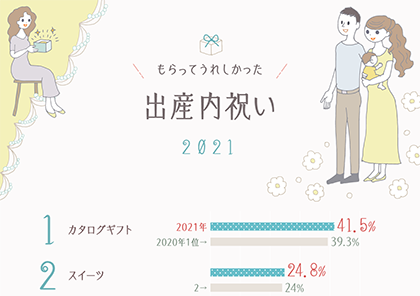

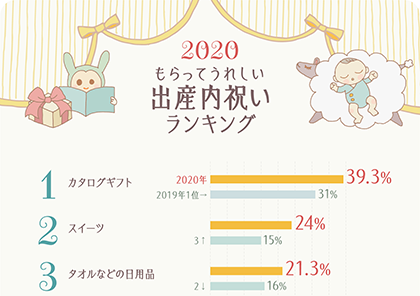

出産前に内祝いの準備をしよう

出産の前後は何かと忙しくなることが多いので、あらかじめどんなギフトがあるのか、のしなどのマナーなどを知っておくと良いでしょう。また、出産後に育児の合間をぬって内祝いの準備をするのは非常に大変です。もし余裕がある状態であれば、出産前から内祝いの準備を進めておきましょう。

関連記事