60歳の還暦や70歳の古希、77歳の喜寿など、人生の節目でお祝いをする長寿祝い。60歳の還暦は、十二支が一巡してもとの干支に戻ることを祝うものであるように、それぞれの年齢をお祝いすることにはさまざまな意味が込められています。

それぞれのお祝いにはテーマカラーがあり、たとえば古希や喜寿は紫、傘寿や米寿は金茶色のものを贈るのがよいとされています。

この記事では、長寿祝いの基礎知識と、それぞれのふさわしいギフトについてさらに詳しく商品を紹介していきます。

※リンベルの会員様1,302名にアンケート

※調査期間:2024年10月25日〜11月8日

最新版!お祝い年齢早見一覧表

名称 お祝いの年齢 数え年でお祝い 満年齢でお祝い 還暦 61歳 1965年 昭和40年 1964年 昭和39年 古希 70歳 1956年 昭和31年 1955年 昭和30年 喜寿 77歳 1949年 昭和24年 1948年 昭和23年 傘寿 80歳 1946年 昭和21年 1945年 昭和20年 米寿 88歳 1938年 昭和13年 1937年 昭和12年 卒寿 90歳 1936年 昭和11年 1935年 昭和10年 白寿 99歳 1927年 昭和2年 1926年 昭和元年 百寿 100歳 1926年 昭和元年 1925年 大正14年

※2025年10月20日時点の早見表

システムの自動計算で最新の早見表となっていますので、本日時点でのデータとしてご覧ください。

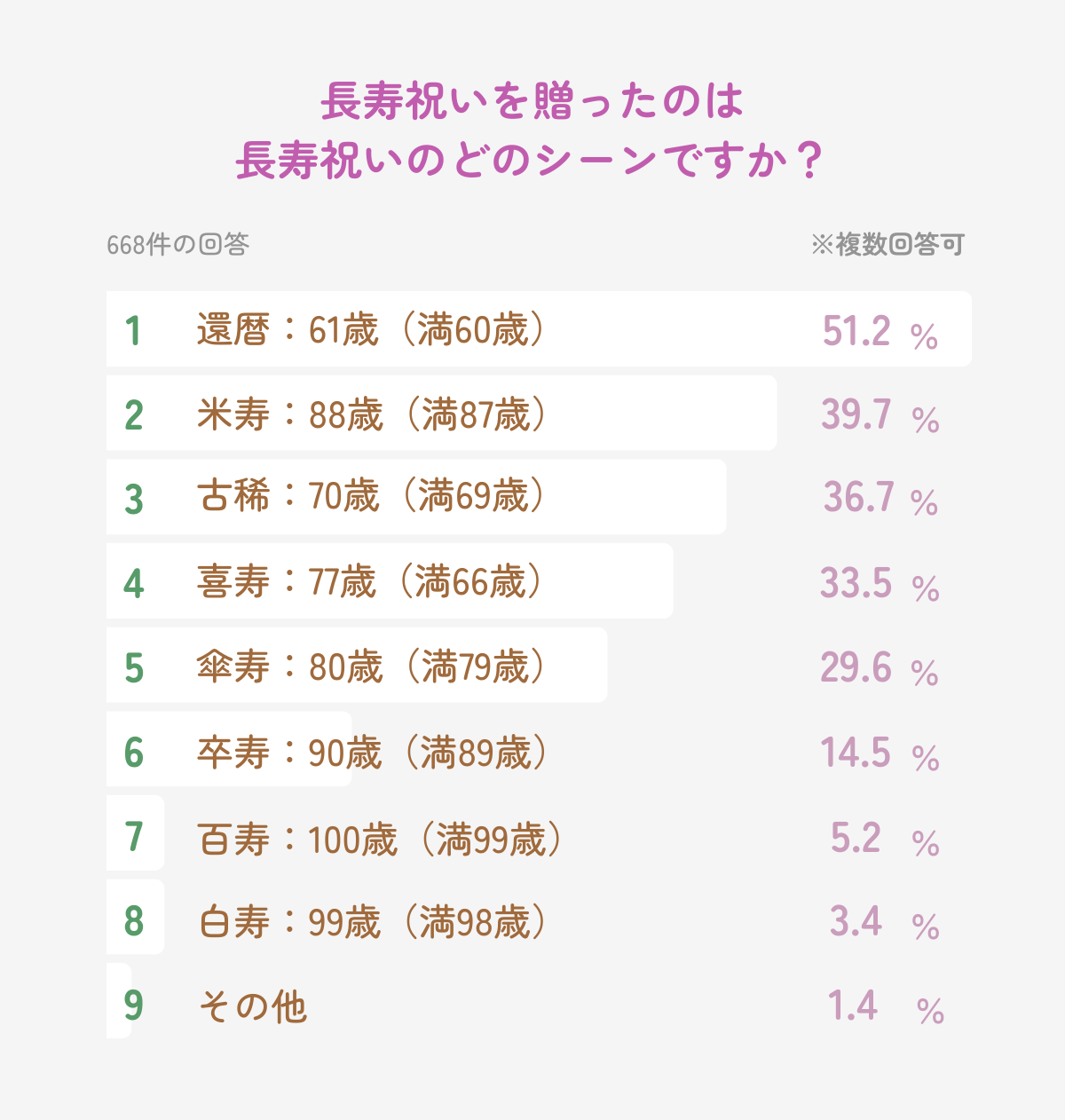

はじめに長寿祝いの年齢ごとの早見表を準備いたしました。リンベルのアンケート調査によると、長寿のお祝いで実際に贈ったことのあるシーンは「還暦祝い(満60歳)」が最も多く、ついで「米寿祝い(満87歳)」といった結果でした。

ただし、その他の「古希(満69歳)」や「喜寿(満76歳)」なども多く、様々なシーンでお祝いをされていることがよく分かりました。

長寿祝いの種類

長寿を祝う節目の年齢には、還暦や古希、喜寿など独自の名称があります。

数え年と満年齢の違い

「数え年」とは、生まれた日を1歳とし、元旦(1月1日)を迎えるたびに年齢を重ねていく数え方のことです。人は生まれる前から胎内で命を宿しており、その期間(十月十日)も年齢に加えるべきだという考えに基づいています。

それに対し「満年齢」は、生まれた日から年齢を数え始め、誕生日がくるごとに1歳ずつ年齢を加算していく数え方をいいます。

かつて、日本では広く「数え年」で年齢を計算していましたが、明治時代以降に流入された西洋文化の影響を受けて「満年齢」が主流になったと考えられています。

長寿をお祝いする際は「数え年」で祝うのが本来の形式でしたが、現在では「満年齢」で祝うことが多くなってきています。ただし、例外として還暦だけは「数え年」61歳、「満年齢」60歳でお祝いします。

以下、主な長寿のお祝いとおすすめギフトをご紹介します。

還暦をはじめとした、さまざまな長寿祝いについて詳しく見ていきましょう。一緒に、それぞれのお祝いにおすすめのギフトもご紹介していきますよ!

「還暦(かんれき)とは?…61歳(満60歳)」

「還暦」とは60歳を迎える方の長寿のお祝い、およびその年齢を指します。本来、干支は「十二支」と「十干」の組み合わせから成っており、60年で一巡します。自分の生まれ年の干支に戻る61年目(満年齢60歳)を「元の暦に還る」と読み、「還暦」のお祝いの由来となりました。

還暦の由来

還暦祝いの発祥は中国にあるといわれており、一説では千年前に遡ることができるといわれています。当時は現在よりも寿命がはるかに短かったため、60歳は長命でめでたいと盛大にお祝いされてきました。

いっぽう、現代人の寿命は時代を経るごとに伸びていき、60歳では充分若々しく現役で活動されている方がほとんどです。

そのため、現代の還暦祝いは長寿を祝うのではなく、「感謝の気持ちを伝える節目の日」としてお祝いされることが多いようです。

還暦のお祝いの仕方

還暦祝いは、決まった日取りにお祝いすることはありません。誕生日当日に限らず、お正月やお盆、敬老の日を選んでも問題ありません。家族で相談し、みんなが集まりやすいように日程を組むのがよいでしょう。

還暦のお祝いには赤色の贈り物を贈る

還暦祝いには「赤色」の贈り物が良いとされています。

本来の習わしでは、ご本人が赤いちゃんちゃんこを着てお祝いをしていました。

赤い色には魔除けの力があるとされ、古来より赤ん坊に赤い産着を着せる習慣がありました。

「生まれた年の暦に還る」還暦は、すなわち「赤ちゃんに戻る」と捉えることもできるため、還暦祝いに赤いちゃんちゃんこを着る風習が生まれたといわれています。

しかし、現代の還暦祝いには「長寿祝い」というよりも「人生の区切りをお祝いする」という意味合いも強くなっているため、必ずしも赤いちゃんちゃんこではなく、テーマカラーにちなんだ赤いお花や小物、旅行などを贈るケースも増えてきています。

還暦におすすめの商品

「古希・古稀(こき)とは?・・70歳」

「古希」とは70歳を迎える方の長寿を祝うものです。現代では還暦よりも本格的な長寿の祝いと考えられているようです。

古希・古稀の由来

もともと「古稀」と書くのが一般的でしたが、中国唐代の著名な詩人・杜甫が詠んだ『曲江詩(きょっこう)』にある「酒債尋常行処有 人生七十古来稀」の一節に強い影響を受けているからだといわれています。

「酒代のつけなら私が行くところ至るところにある。しかし人生を70歳まで生きるのは非常に稀(まれ)なことだ」という意味をもつこの一節は、当時70歳まで生きることがいかに難しいことだったかを物語っています。

一方、後期高齢者社会を迎えた現代では、70歳まで生きることは「稀(まれ)」ではなくなりました。

また、「稀(まれ)」の字が常用漢字から外れていることもあり、現在は「古希」と書くのが一般的です。

古希・古稀のお祝いの仕方

古希を含め、還暦以降は数え年で祝うのがならわしです。そのため、古希は満69歳(数え70歳)にお祝いします。とはいえ、その翌年に満年齢でお祝いしても問題はありません。

一般的なお祝いの仕方としては、家族や親族、友人らが集まって食事会を開いたり、温泉などに旅行へ行ったりすることが多いようです。とはいえ、コロナ禍の影響もありますので、小規模な集まりに収めるように傾向が変わってきています。

また、祝う時期についてはお正月や誕生日、敬老の日などが一般的ですが、基本的にはみんなが集まりやすいタイミングでおこなうのがよいでしょう。

古希・古稀のお祝いには紫色の贈り物を贈る

古希祝いには「紫色」の贈り物が良いとされています。

喜寿(きじゅ)とは?…77歳」

「喜寿」とは、77歳を迎える方の長寿祝いのことです。「還暦」「古希」は中国から伝来した思想ですが、「喜寿」は室町時代末期に日本で生まれた習わしであるといわれています。

喜寿の由来

「喜寿」という名称は、「喜」という字の草書体が七を3つ重ねた形になり、七十七と読めることに由来しています。

喜寿のお祝いの仕方

他の長寿祝いと同様、お正月や誕生日、敬老の日といった親しい方が集まりやすい日にお祝いをします。食事会や旅行に行くのが定番のスタイルです。

喜寿のお祝いには紫色の贈り物を贈る

喜寿祝いには「紫色」の贈り物が良いとされています。

地域によってはテーマカラーにちなんだ紫色のちゃんちゃんこや頭巾・扇子・座布団などを用意する風習があるといいます。

お住まいの土地の習わしがあれば、それに従ってお祝いの準備をしましょう。

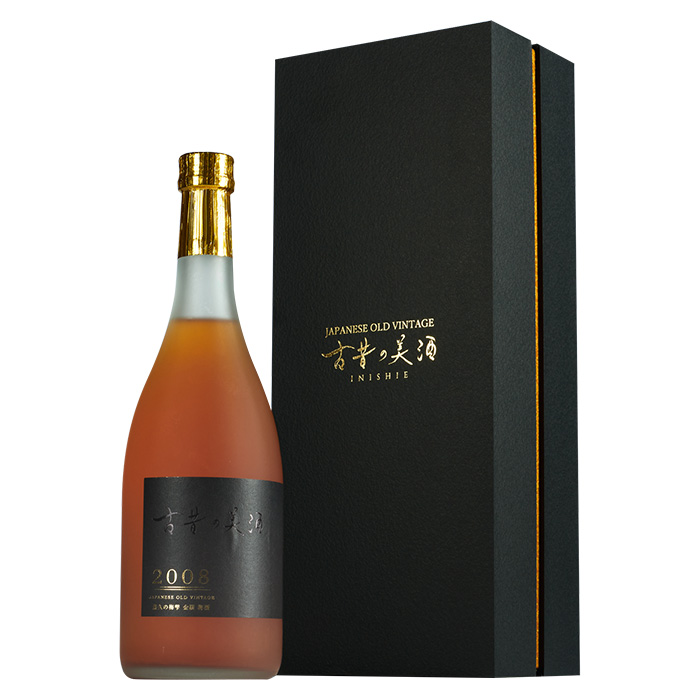

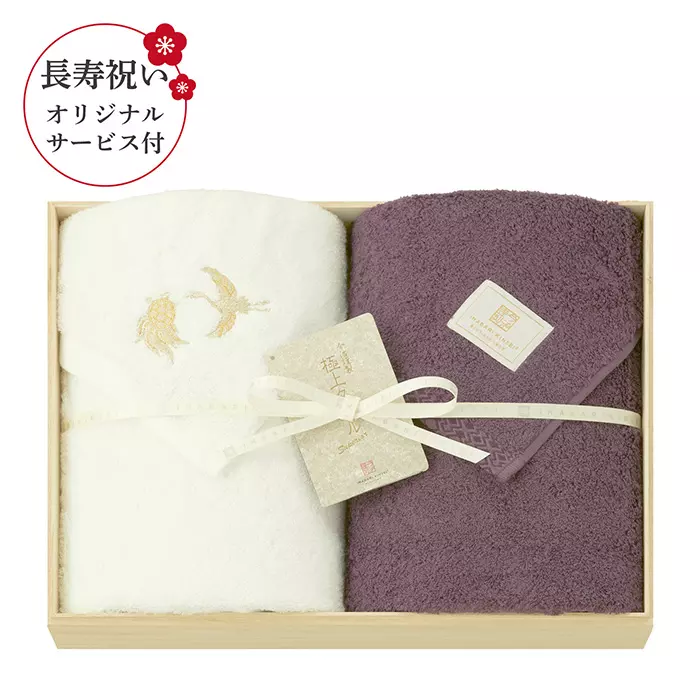

古希(古稀)・喜寿におすすめの商品

「傘寿(さんじゅ)・・80歳とは?」

80歳を迎える方の長寿を祝う「傘寿」は「喜寿」同様、日本発祥の長寿祝いの習わしです。

傘寿の由来

「傘」の俗字が八と十を重ねた形になり、八十と読めることに由来しています。

傘寿のお祝いの仕方

他の長寿祝いと同様、お正月や誕生日、敬老の日といった親しい方が集まりやすい日にお祝いをします。誕生日に一緒にお祝いをするのが基本のようですが、春や秋のような過ごしやすい時期ならより集まりやすいでしょう。とくに、敬老の日は時期としておすすめです。

傘寿のお祝いには金茶色・または黄色の贈り物を贈る

傘寿祝いには「金茶色・または黄色」の贈り物が良いとされています。

「米寿(べいじゅ)・・88歳とは?」

米寿も、日本発祥の長寿祝いの習わしとされており、88歳の長寿をお祝いします。

米寿の由来

「88」を漢字で書くと「八十八」となり、「米」の字を分解した形であることから「米寿」と呼ばれるようになりました。

元来、日本では「八」という数字を「末広がり」と捉え、縁起のよい数字と考えてきました。その「八」がふたつ重なる米寿のお祝いはとくにおめでたいとされ、還暦と同じように盛大にお祝いする地域もあるほどです。

長寿祝いの色が黄色(金茶色)であるのも、稲穂の色を連想させるからだといわれています。

米寿のお祝いの仕方

他の長寿祝いと同様、お正月や誕生日、敬老の日といった親しい方が集まりやすい日にお祝いをします。誕生日や敬老の日が一般的なようですが、親族・親戚や友人の方々とよく話し合い、みんなが無理なく集まることができる日がよいでしょう。

ただし、88歳ともなれば、ご本人の健康面もしっかり気にかけたいところ。身体に負担をかけることのないよう、体調に考慮したお祝いを心がけましょう。

米寿のお祝いには金茶色・または黄色の贈り物を贈る

米寿祝いには「金茶色・または黄色」の贈り物が良いとされています。

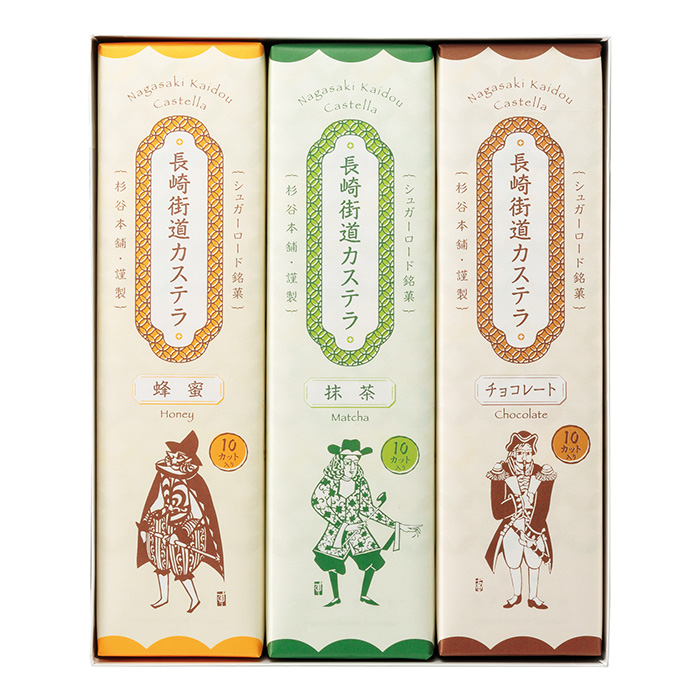

傘寿・米寿におすすめの商品

「卒寿(そつじゅ)・・90歳とは?」

90歳を迎える方をお祝いするのが「卒寿」です。

厚生労働省が発表している「令和2年簡易生命表の概況」によると、男性の平均寿命は81.64歳、女性の平均寿命は 87.74歳とされており、90歳はまさに長寿です。

卒寿の由来

「卒」の俗字である「卆」が九十と読めることに由来しており、日本独自の長寿祝いの習わしとされています。

卒寿のお祝いの仕方

他の長寿祝いと同様、誕生日や敬老の日といった、節目の日もしくは身体に負担をかけにくく過ごしやすい日を選ぶようにしましょう。自宅での食事会のように、リラックスした状態で楽しめる少人数の会を催すのがおすすめです。

卒寿のお祝いには金茶色・または紫色の贈り物を贈る

卒寿祝いには「紫色」の贈り物が良いとされています。

白寿(はくじゅ)・・99歳とは?

99歳の長寿をお祝いする「白寿」。昔は99歳まで長生きすることが珍しかったため、お祝いされることはほとんどありませんでした。

白寿の由来

「百」という漢字から「一」を引くと「白」となることから、「100―1=99」と読めるため「白寿」と名付けられました。

また「人も99歳を迎えると世俗の垢が落ち、俗人の域を超越した仙人のような存在になるのではないか」という考えから、白髪に白い髭という出立ちを彷彿とさせる仙人にあやかって「白寿」と呼ぶ、という説もあるようです。

白寿のお祝いの仕方

長寿祝いの会を開催する場合、家族や親しい人を招いていてお祝いするのが基本であるとお伝えしてきましたが、99歳の方の場合、ご自宅で過ごされているか、充分な介護が必要な状態か、老人ホームに入っているのか…というようにさまざまな状況が想定されます。

いずれの場合も、ご本人の体調を第一に考え、身体に負担のかからないお祝いを準備しましょう。過ごしやすい日中の時間帯、2時間程度を目安に、穏やかに過ごせるようなお祝いの会を開くとよいでしょう。

白寿の贈り物にはとくに決まりはありませんが、お茶や櫛、ハンカチは一般的にタブーとされています。それぞれ弔事、「苦」「四」の響き、手切れを連想させるためといわれているので注意しましょう。

白寿のお祝いには白色の贈り物を贈る

白寿祝いには「白色」の贈り物が良いとされています。

紀寿(きじゅ)または百寿(ひゃくじゅ)・・100歳とは?

100歳を迎える方の長寿をお祝いするのが「紀寿」「百寿」です。長寿大国・日本には100歳以上の高齢者が多くおり、お祝いするのも珍しくなくなってきました。

2022 年に記寿を迎える方は、満年齢1922年(大正11年)生まれの方です。

紀寿・百寿の由来

一世紀=100年ということから「紀寿」、また100を漢字で書いて「百寿(ひゃくじゅ、ももじゅ)」とも呼びます。

また、どちらも「上寿(じょうじゅ)」と呼ぶこともあります。

60歳から79歳までの20年間を「下寿(げじゅ)」、80歳から99歳までの20年間を「中寿(ちゅうじゅ)」、100歳以上を「上寿」と考える説によるものです。

紀寿・百寿のお祝いの仕方

100歳ともなれば、どれだけ健康であっても体力が衰えていたり、体調がすぐれないことが増えてくることでしょう。また、賑やかなお祝いが好きな方、自宅でゆっくりと過ごしたい方など、希望する形は十人十色です。

お祝い会の日程の決め方や祝い方については、まず、ご本人のご希望や体調を第一に考慮して決めることが大切です。長寿祝いプランを取り扱っているホテルやレストランなどに相談してみるのもよいかもしれません。

プレゼントやご祝儀を贈る場合は、他の親族の方とよく相談して予算を決めましょう。お祝いする方との関係性にもよりますが、自身の祖父母である場合は1〜2万円程度が相場とされています。

紀寿・百寿のお祝いには白色・桃色の贈り物を贈る

紀寿・百寿祝いには「白色・桃色」の贈り物が良いとされています。

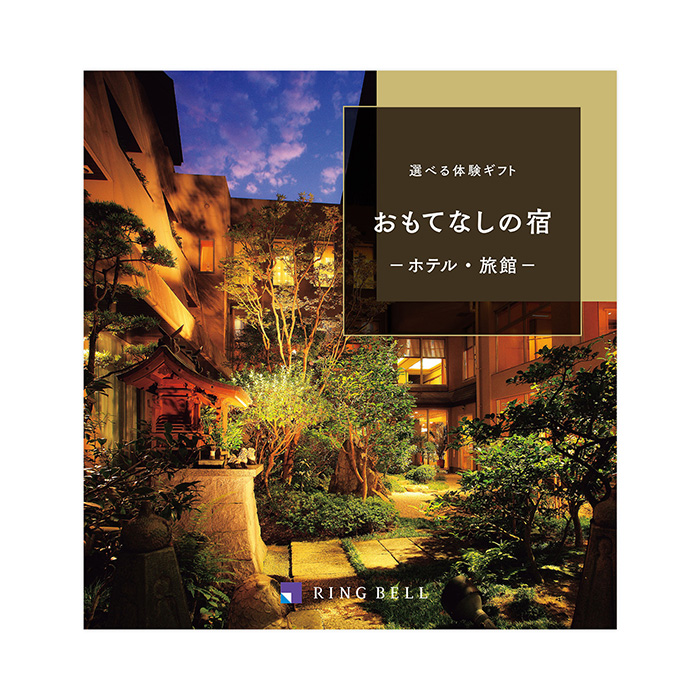

卒寿・白寿・喜寿・百寿におすすめの商品

その他の長寿のお祝い

その他の長寿のお祝いは、茶寿(ちゃじゅ)や皇寿(こうじゅ)、大還暦(だいかんれき)、天寿(てんじゅ)などが代表的です。大還暦は、120歳(2回目の還暦)を迎えたことを祝うお祝いとなっています。

家族が遠方に住んでる場合のお祝い方法は?

コロナ禍の影響もあり、最近はとくに、遠方に住んでいるご家族が帰省するのが難しい状況が続いています。

そんなときは、ぜひ心のこもったお祝いのプレゼントを贈りましょう。離れていて会うことができなくても、心を込めて選んだプレゼントを贈れば、その気持ちをしっかり伝えることができるでしょう。

長寿祝いの祝い方

以前はお祝いをされる方が主催となりお祝いの会を開いていましたが、現代では家族や身近な人がお祝いの会を開くことが一般的なようです。特に決まった祝い方はありませんので、お祝いされる方の意向に沿った形がよいでしょう。

健康状態によっては長時間の祝宴や旅行の招待などは負担になる場合もありますので、祝い方に配慮する必要があります。

「初物七五日」といった考え方も

「初物」とは、旬のものや、シーズンを迎えて初めて収穫・水揚げされた農作物や魚介のことを指します。実りの季節に初めて収穫されたものは生命力に満ちあふれており、それを食べることで長生きできるようになると考えられてきたのです。

「七五日」の由来は江戸時代にあります。当時、死刑囚への最後の温情とされていた「最後に食べたいもの」を尋ねられたある囚人が、季節外れの食べ物を所望したため、初物が出回るまで死刑が延期されました。これが「初物を食べると七五日長生きできる」というめでたい言い伝えとなったそうです。

長寿祝いのお祝い品&金額の相場は?

人生の区切りとなるお祝いなので、消耗品以外がおすすめ!

たとえば、還暦では赤い頭巾やちゃんちゃんこを贈る風習がありますが、その他の長寿祝いでは特に決まったものはありません。

人生の区切りとなるお祝いなので、消耗品ではなく、思い出に残る旅行や食事会のような記念になるプレゼントを贈るのがおすすめです。

ただし、遠方であったり体調が優れないこともあるため、旅行や食事会の開催などが実施できない場合もあります。

そのような時は、消耗品になってしまいますが、傘寿なら傘を贈るなど、長寿祝いの名称にちなんだものや長寿祝いの色の品を選ぶとよいでしょう。

その年齢のお祝いは、人生に一度しかできません。ぜひ、自分にもご本人にも記念になるようなプレゼントを選んでみましょう。

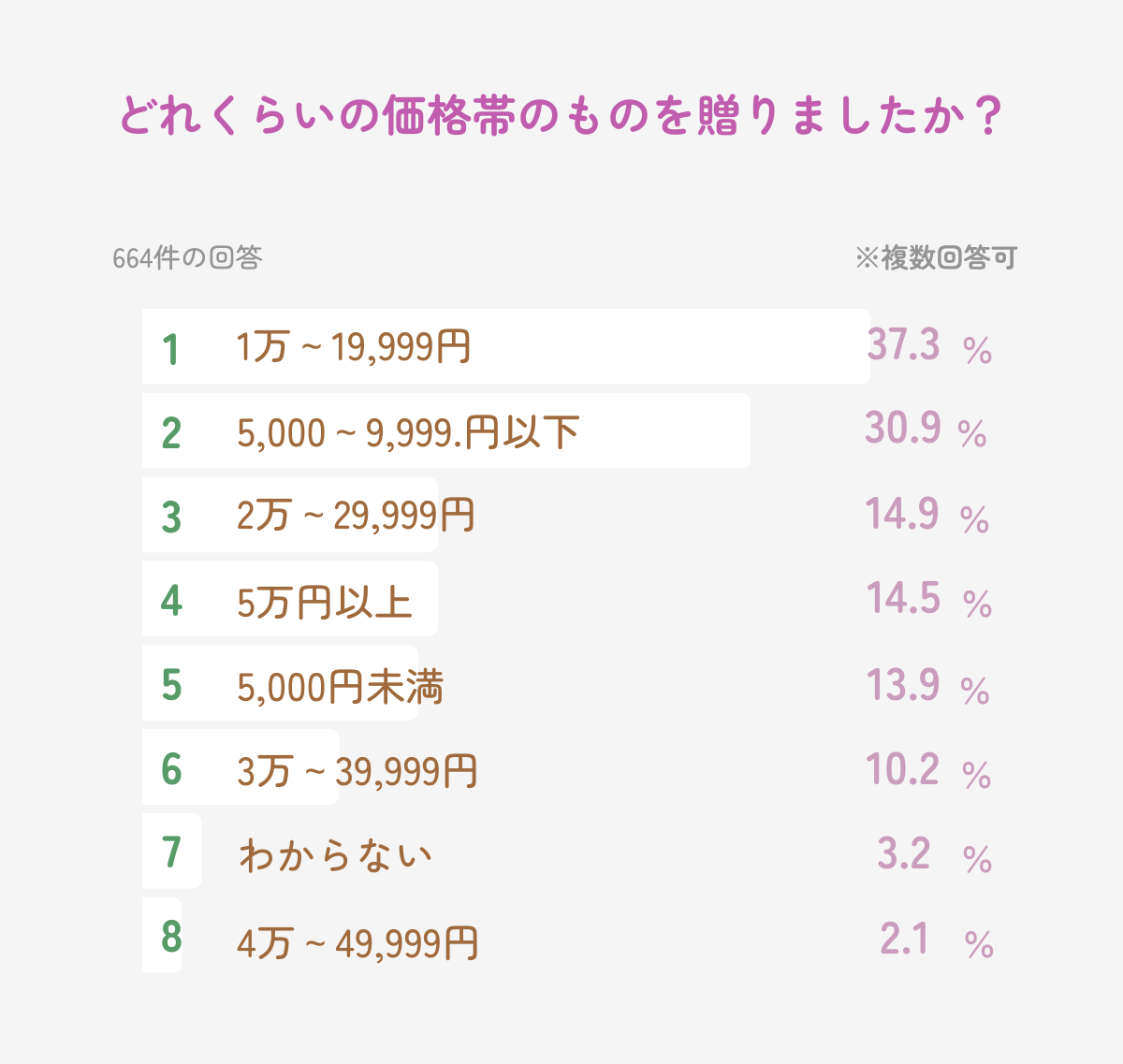

金額の相場はかなり幅広い

プレゼントの金額の相場は、リンベルが実施したアンケートによると、「1万-19,999円」が最多、ついで5000-9,999円以下が多いことがわかりました。そして3番目に多かったのは「5万円以上」とあったため、お祝いの相場はかなり幅広いことがわかります。

少し高価なプレゼントを贈りたい場合は、家族や兄弟らと共同購入するのがよいでしょう。

おすすめのギフト「長寿祝いの色や名前にあわせたギフト」

もし贈るものに迷ったら・・・

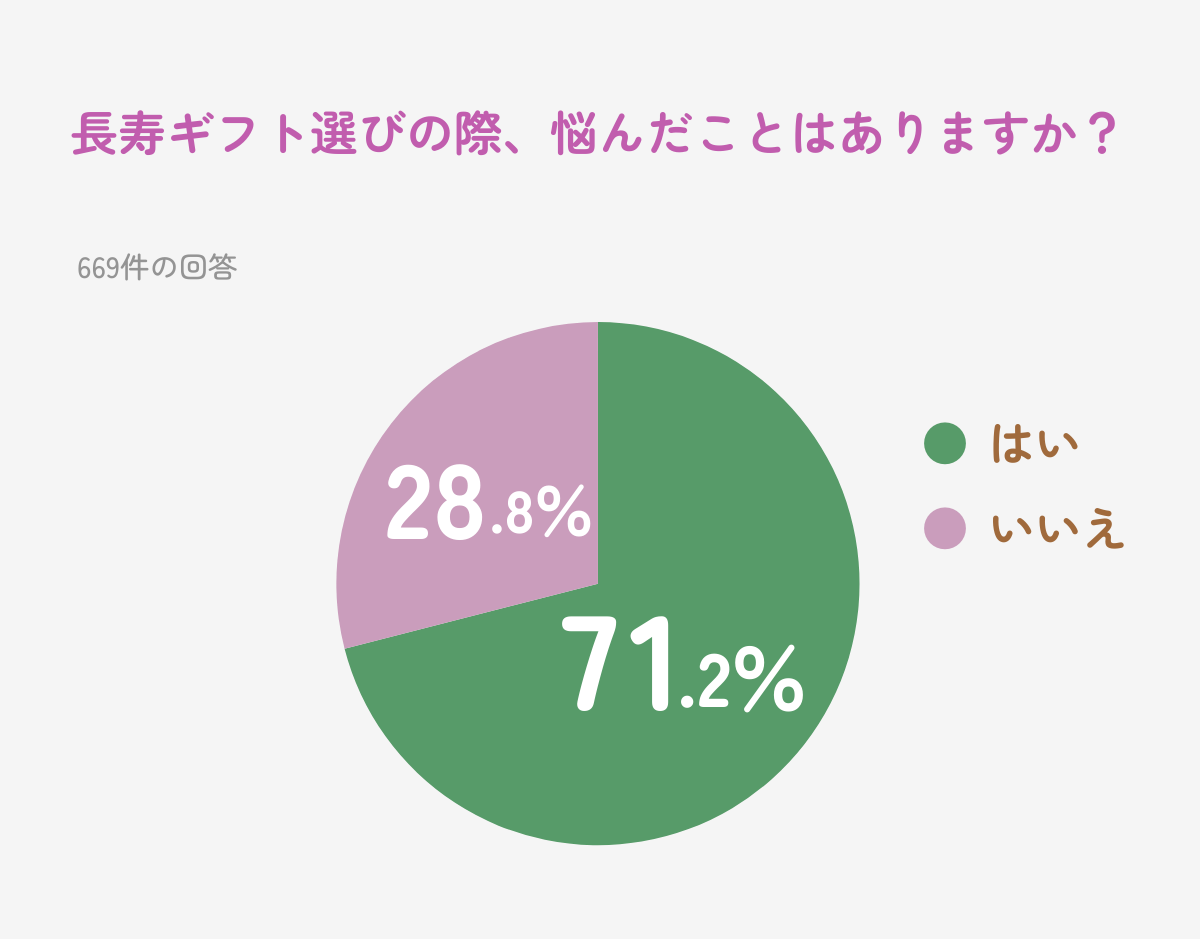

長寿祝いのギフト選びの際に、およそ7割の方が迷われていたことがアンケート結果によってわかりました。

もし贈るものに迷ったら、好きなものを選んでもらえる「カタログギフト」がおすすめです。ポイント型で複数商品と引換ができるタイプや、お食事や旅行を選ぶことができる体験型の商品を集めたタイプなど、カタログギフトにもさまざまな種類があります。

カタログギフトだとどうしてもギフト感が薄れがちなのが気になる…という方は、贈る際にメッセージカードを添える、ラッピングにこだわる、などひと工夫添えるのがよいでしょう。

長寿祝いで喜ばれるギフトを贈ろう

人生の区切りとなる長寿祝いでは、後からでも思い出せる記念に残るものを選びながら、「おめでとう」の気持ちをしっかりと伝えることが大切です。「あのときやっておけばよかった」と後悔することのないように、長生きをお祝いする心のこもったギフトを選びましょう。

ギフト選びのポイント

ギフトを選ぶときのポイントは、贈り先さまの好みや状況に合わせたものを贈ることです。両親や祖父母など身近な人に贈るときは、贈り先さまの嗜好やライフスタイルをよく知っているので、それほど迷わずに選べるかもしれません。

しかし、贈り先さまのことをそれほどよく知らない場合はどうでしょうか。贈り先が何を必要としているのか、普段どのような消耗品を使っているのかなどがよくわからない場合は、ギフト選びがなかなか決まらず困ってしまうこともあります。

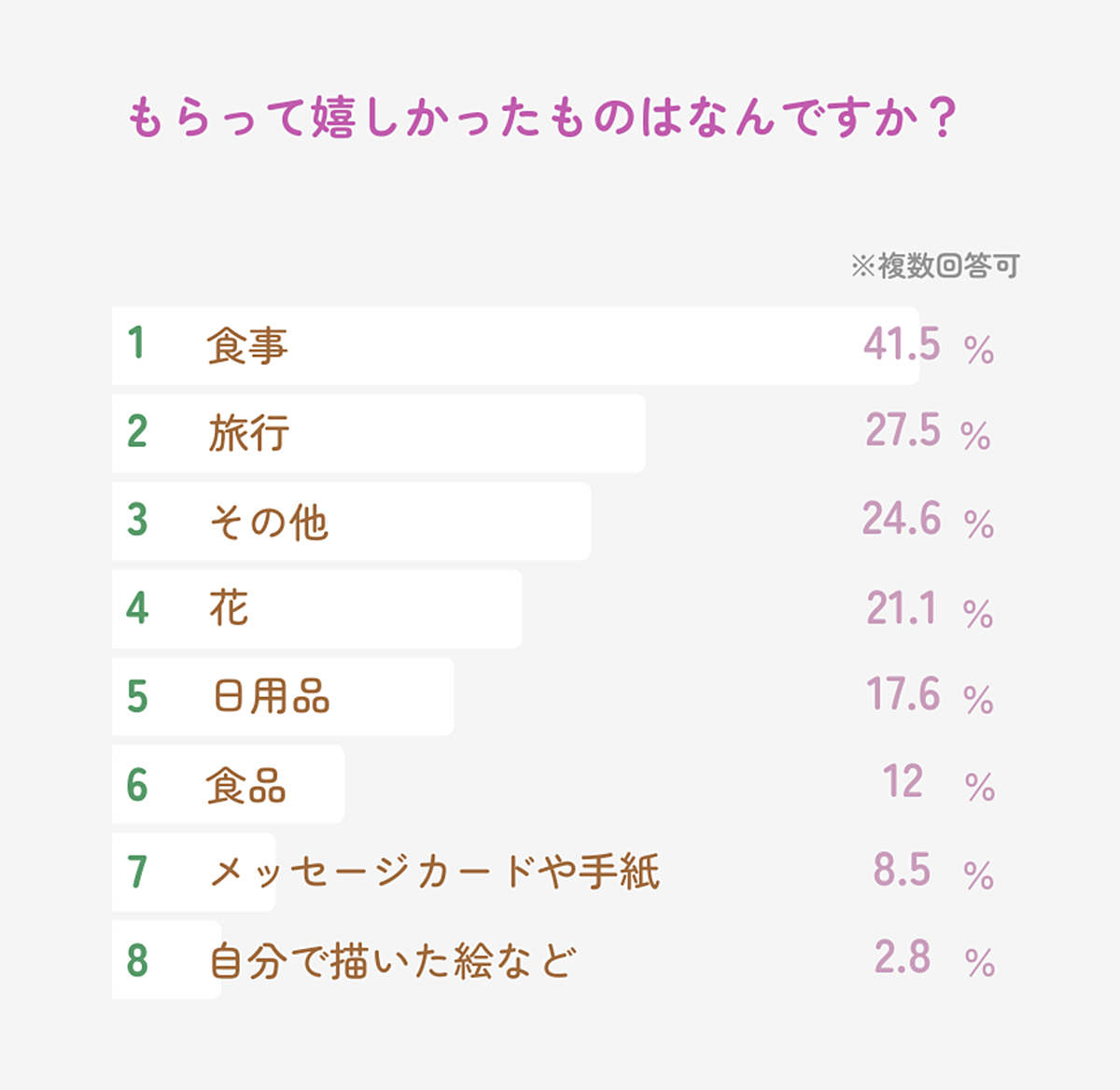

もらって嬉しかった長寿祝いギフトは?

贈り先さまの実際の声を聞くと、もらって嬉しかった長寿祝いは1位「食事」、2位「旅行」といった結果でした。日用品よや食品よりも、一緒に「体験をする」といった方が喜んでもらえるのかもしれませんね。

贈り先さまの趣味嗜好が分からない時は?

そんなときは、カタログギフトを贈るとよいでしょう。カタログギフトには、グルメやグッズ、体験型チケット(旅行券や食事券)などさまざまなアイテムが掲載されており、好きなものを自由に選ぶことができます。贈り先さまが一番欲しいものを選べるので、贈るものに迷ったらぜひカタログギフトを利用してみましょう。

リンベルのスペシャルラッピングサービス

ギフトを贈るときに特別な気持ちをしっかり伝えたいなら、リンベルのスペシャルラッピングサービスを利用することもできます。このサービスで使用されるグッズは、ラッピング技能士の資格を持ったプロの講師やデザイナーにより共同で開発されたものです。

デザインは3種類用意されており、贈り先さまの好みや届けたい気持ちに合わせて選ぶことができます。

包装は、ラッピング職人がひとつひとつ手作業で丁寧に仕上げていきます。。「おめでとう」の気持ちを届けるのにぴったりの美しい仕上がりに、贈り先さまもきっと喜んでくれるはず。メッセージカードもついているので、気持ちをしっかり伝えることができます。

大切な人へギフトを贈る際には、ギフトを紐解くときの感動まで届けられるスペシャルラッピングサービスをぜひ利用してみましょう。

素敵なギフトをさらに素敵なものにするために、ぜひ、リンベルのオリジナルサービスをご利用くださいね!

![[東京・銀座]銀座 久兵衛 ランチペア](https://www.ringbell.co.jp/koto/contents/shohin/images/410-121.jpg)