永代供養(えいたいくよう)は遺族に代わって寺院や霊園が遺骨を管理・供養してくれる仕組みです。少子高齢化やライフスタイルの変化を受けて注目を集めていますが、ニーズにあわせてさまざまな形態があるため、安易に決めるとトラブルにつながることも。本記事では永代供養について、その仕組みやメリット・デメリットなどを解説します。

永代供養(えいたいくよう)とは?

永代供養(えいたいくよう)とは、遺族や子孫に代わって寺院や霊園の墓地管理者が、遺骨を管理・供養することを指します。永代とは「長い年月」を意味します。お墓の掃除や供養も任せられ、遺族はそうした墓守としての手間が不要になります。

永代供養はお墓を継ぐことを前提としていないため、身寄りのない方、跡継ぎのない方の供養として用いられてきました。しかし、最近では子孫に墓守の面倒を掛けたくない方や、お墓にお金を掛けずに資産を遺したい方の需要が増えています。

いざという時に困らないように、

お墓のことはちゃんと考えないとね

意味が違うから気をつけて 永代使用と永代供養

「永代使用」と「永代供養」は、字面はよく似ていますが、意味は異なるので注意が必要です。

簡単にいうと

- 永代使用=長きにわたって墓地の土地(区画)を使用する権利のこと

- 永代供養=長きにわたって遺族に代わり遺骨を管理・供養してもらうこと

です。もう少し詳しくみていきましょう。

「永代使用料」はお墓として使う場所の土地代のようなものです。一般的なお墓の場合、「永代使用料」を支払うことで、お墓の場所を代々継承して利用することができます。ただし、年間管理料が毎年必要です。

対して「永代供養」はお墓の管理方法の種類を指します。「永代供養料」を支払うことで、長きにわたる管理・供養を墓地管理者に引き受けてもらいます。永代供養のお墓の場合、年間管理料といった継続してかかる費用は基本的にありません。

最近では「永代使用」と「永代供養」をセットにして販売する霊園も多くあります。ただし、別々になっていることもあるので、意味の違いをおさえて確認しておきましょう。

永代供養墓とは、永代供養のための墓

「永代供養墓(えいたいくようぼ)」とは、永代供養のためのお墓のこと。寺院や霊園の墓地管理者が、長きにわたって故人の遺骨を管理・供養(=永代供養)するためのお墓そのものを指します。

永代供養墓に入る際には、遺骨は最終的に不特定多数の方と1つの墓に安置されます。「永代墓(えいたいぼ)」・「合葬墓(がっそうぼ)」・「合祀墓(ごうしぼ)」・「合同墓」とも呼ばれます。

永代供養の仕組み

永代供養は大きなひとつのお墓に複数の遺骨をまとめるのが一般的です。永代供養墓は、その仕組みで合祀型・集合型・個別型の3つに大別できます。

永代供養墓の種類

| 合祀型永代供養墓 | 合祀型は複数の遺骨をまとめて大きなひとつの墓に埋葬します。永代供養墓のなかでも最も一般的で安価なかたちで、個別の墓標がなく納骨スペースが共用なのが特徴です。 遺骨を骨壺から取り出して納骨するため、以降は故人の遺骨を取り出すことはできません。墓じまいなどで一家のお墓から合祀型永代供養墓に移す場合には、遺骨を取り出せなくなることを念頭に置いて検討しましょう。 |

|---|---|

| 集合型永代供養墓 | 集合型は、あらかじめ決められた一定期間内は個別に埋葬される永代供養墓です。期間が終了すると骨壺から出され合祀されるのが一般的です。 個別の安置期間がある分、費用は合祀型よりも高くなり、個別型よりも低くなります。 |

| 個別型永代供養墓 | 個別型は、故人単位で作られた墓標のもとに遺骨を埋葬する永代供養墓です。集合型と同様に一定期間後は合祀されるのが通常ですが、期限がなく合祀されない永代供養墓もあります。 個別の墓標やスペースがあるため、永代供養墓のなかでは最も高額です。また、墓標(墓石)の購入費や年間の管理費がかかります。 |

また、昨今は墓じまいの増加によって「樹木葬」や「納骨堂」も話題です。この2つについてもおさえておくとよいでしょう。

樹木葬

墓石がない代わりに樹木を墓標として埋葬する方法で、合祀型永代供養墓のひとつです。墓石がない分、費用が安くなり、また、他の永代供養墓と同じく継承者を必要としません。

納骨堂

遺骨を保管・管理するための屋内施設で、屋内にお墓があるようなイメージです。施設によっては礼拝室や法要の部屋も用意されています。個人や夫婦、あるいは家族といった単位で収骨スペースが設けられているのが特徴で、「永代供養つきの納骨堂」も多いです。

永代供養の費用相場

永代供養にかかる費用の相場は5万円〜150万円程度です。これには永代供養単体の費用(5万円〜30万円)のほかに、納骨料・埋葬料・刻字料(石碑などへの彫刻)や、その他のオプションが含まれます。

費用相場に大きく幅があるのは、永代供養の契約内容や、合祀・集合・個別の違い、付帯施設や供養の充実度、お布施の有無などで変わってくるためです。

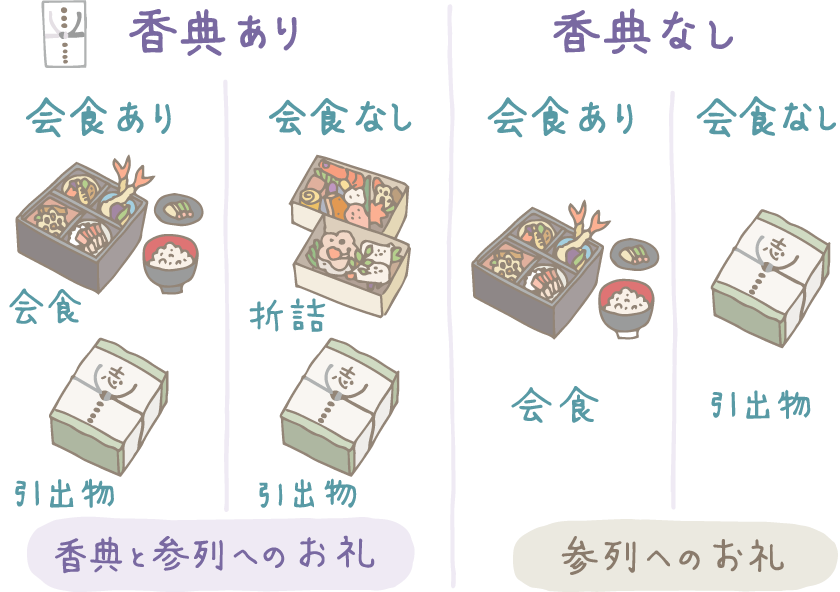

また、お通夜や告別式では(辞退しない限り)香典をいただくのが通常ですが、永代供養墓を含めた納骨式で香典をいただくかどうかはタイミングによります。葬儀や四十九日法要と同時に、納骨式がある場合は香典をいただくことがあります。

なお、墓じまいによって一家のお墓から永代供養墓に移る場合には、香典のやりとりはありません。

お通夜や葬儀といった法要でいただいた香典は、即日でご用意した香典返しをお渡しするほか、後日香典返しをお渡しするケースもあります。また、お彼岸のお墓参りなどで香典をいただいた場合も、香典返しを用意しましょう。

5万円~150万円って、すごい幅があるから、予算にあうように、お寺とちゃんと相談しなきゃね!

1つから購入可能 / 家族葬・少人数でも贈れる、リンベルのカタログギフトはこちら。

永代供養のメリット・デメリット

永代供養のメリット

永代供養には、以下のようなメリットがあります。

継承者が不要で、無縁墓にならない

お墓を継ぐ方がいなくなるとお墓は無縁墓(むえんぼ)、遺骨は無縁仏(むえんぼとけ)となり、行政によって処分されます。永代供養を行った場合、管理団体が維持・供養をしてくれるので、継承者がいなくても無縁墓・無縁仏となることは避けられます。

掃除などの墓守の手間がいらない

管理団体が墓の掃除や供養を子や孫に代わって行うため、子や孫が遠方にいてお墓の維持管理が難しい、手間を掛けさせたくないという場合の選択肢となります。

一般的なお墓より費用が安い

永代供養墓は一般的なお墓とくらべて費用を安くおさえられます。とくに合祀型・集合型は初期費用がおさえられるのがポイントです。また、永代供養では管理費がかからないか、あるいは購入費用に含まれていることが一般的です。

永代供養のデメリット

永代供養のデメリットもおさえておきましょう。

合祀後は遺骨を移動できない

永代供養墓に埋葬する際には、骨壺から遺骨を取り出して合葬します。したがって、合葬後は故人の遺骨だけを取り出すことはできません。

お墓を継承できない

永代供養墓に埋葬できる人数は定員が決まっていることが通常です。したがって、親族で同じお墓に入りたくても、定員オーバーの場合は別の場所に埋葬されることになります。

他人の遺骨と埋葬されることの抵抗感

故人の遺骨と他人の遺骨が混ざってしまうことに抵抗感を感じる方もいらっしゃいます。後からトラブルにならないためにも、親族の理解と同意を得ることが必要です。

永代供養を選ぶ際のポイント

永代供養を選ぶ際のポイントは、価格だけではありません。ここでご紹介する項目をはじめ、総合的に判断することが大切です。

納骨できる人数

永代供養の場合、納骨できる人数が決まっているのが通常です。永代供養墓を選ぶ際には、何人まで納骨できるのか(将来的に家族の分も納骨が可能か)を確認しましょう。

また、合祀前提の永代供養の価格は1名当たりの金額です。ご夫婦など複数人で利用するつもりならば、いずれは人数分の費用がかかり、かえって高額になることもあります。

維持費の有無

永代供養の場合、お墓を買う時に「永代供養料」と「将来にわたるお墓の維持管理費用」を支払うので、購入後に追加費用はかかりません。ただし、墓所によっては個別安置期間中や、契約者の生前は年間管理料がかかることがあります。

遺骨が合葬されるまでの期間

永代供養は、最終的に1つの大きなお墓に複数人の遺骨がまとめて埋葬(合葬)されます。合祀型は最初から合葬ですが、集合型・個別型はあらかじめ契約した期間内は個別に安置され、個別安置期間がすぎると合葬となります。

個別安置期間はさまざまですが、最も多いのは三十三回忌です。そのほかには十七回忌、五十回忌といった区切りもあります。

なお、個別型のなかには期限がなく合祀されない永代供養墓もあります。

お墓の立地、アクセス

遺族にとってはお墓参りに行くためのアクセスも重要ポイントです。お墓参りは不要と考えていても、お墓のある場所とは地縁ができるわけですから、やはり立地は考えておきたいところです。

お墓は住宅地や商店街などアクセスしやすい場所のほか、景色のよい山林や丘などにもあります。高齢となり車の運転ができなくなっても公共交通機関でアクセスが可能か、墓所に向かうまでの地形などもみておきましょう。

永代供養の需要は高まっている

永代供養は少子高齢化やライフスタイルの変容によって、ニーズが高まっている方法です。お墓を継承する方がいない場合の墓じまいとしてはもちろん、お墓の面倒を子に掛けたくない、お墓にお金を掛けずに子孫にお金を遺したいという方にも適しています。

ただし、「永代供養のデメリット」の項で挙げたようなデメリットもあるため、できれば事前によく相談して納得した上で決断することが重要です。

故人にお悔やみをいただいた方々への返礼もお忘れなく

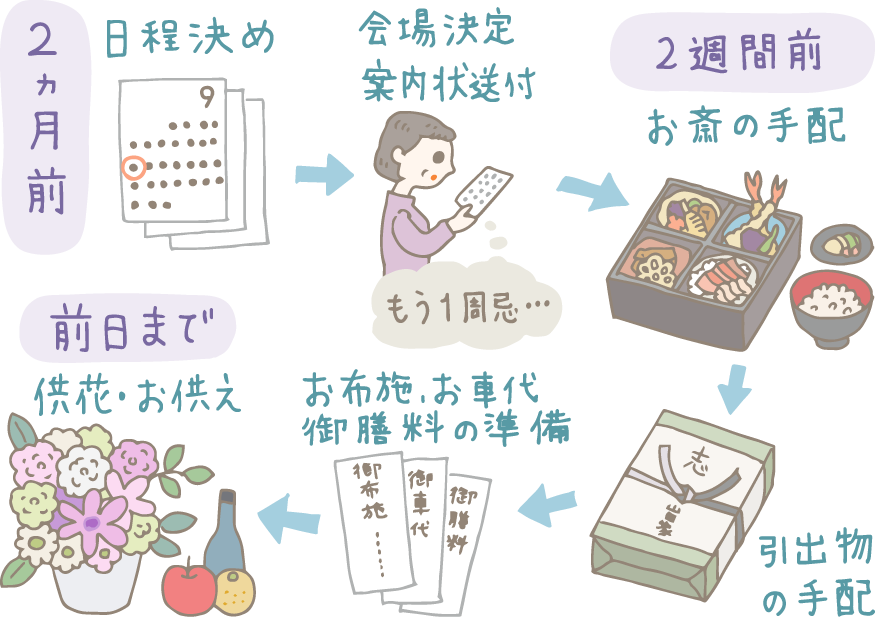

供養の他にも考えなければいけないことはあります。その1つが香典返し・法要引出物(法事のお返し)などです。

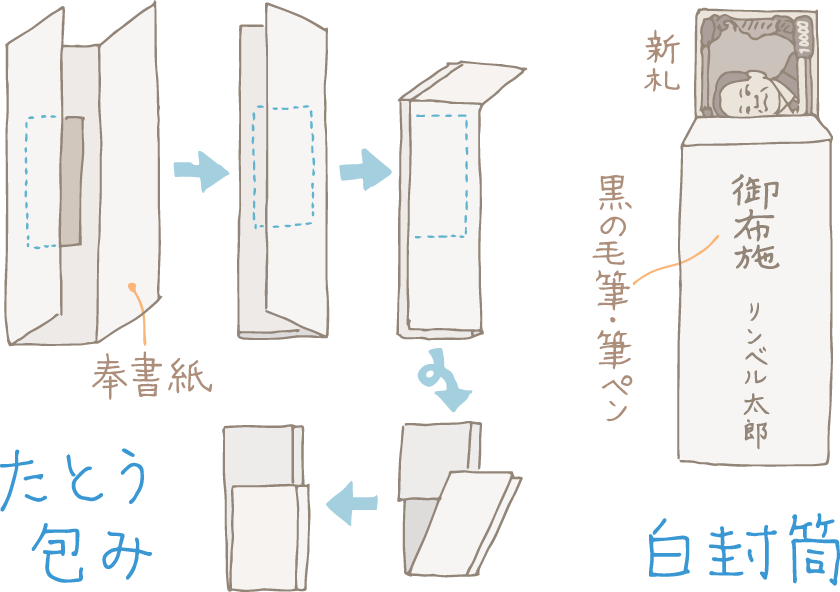

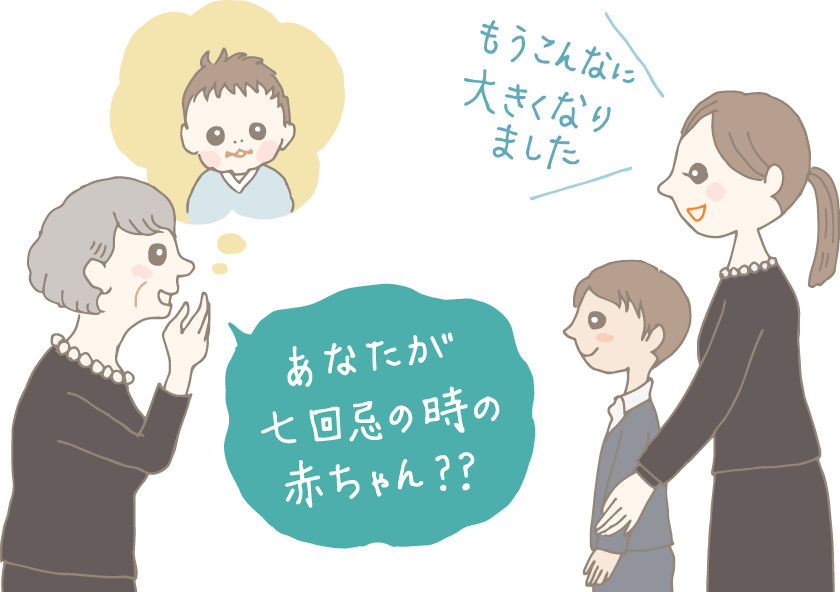

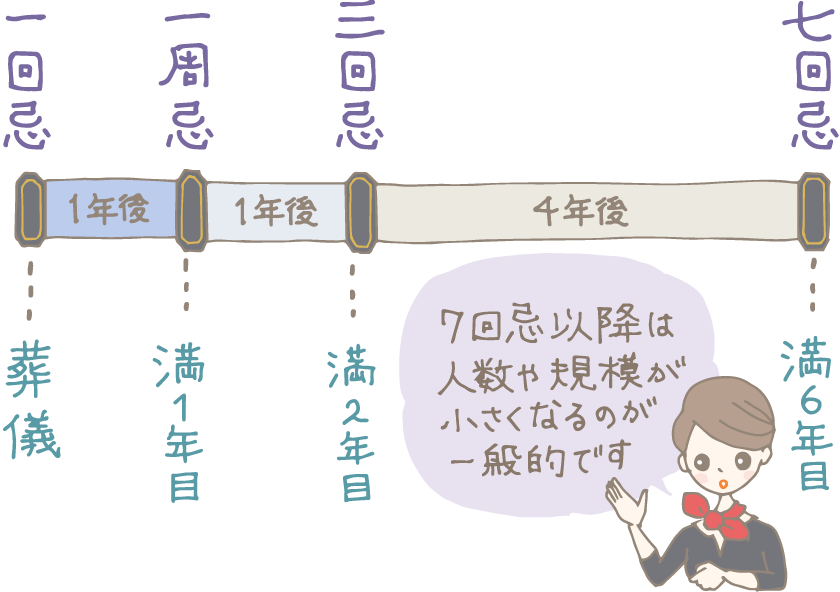

葬儀や四十九日・納骨式・一周忌など、故人の命日を基準にさまざまな法要があります。そうした法要に来ていただいた方には、「法事・法要引出物」をお贈りしましょう。

リンベルでは七七日(四十九日)や一周忌にふさわしいカタログギフトをご用意しています。

こちらの記事では、香典返しでいただいてうれしいお品について特集していますので、ぜひ香典返し選びの参考にしてみてください。