香典返しでお渡しする品物にルールはありますか? 包装などのマナーやお渡しする時期、金額の決め方など、決まり事がありましたら教えてほしいです。(60代女性 Oさん)

香典返しにはさまざまなマナーがありますので、礼を失することのないように、確認しておきましょう。

まずは、香典返しの包装に使われる掛け紙や表書きの書き方から見てみましょう。予算の決め方や香典返しの時期、おすすめの品物についてもご紹介します。

ABOUT US

この記事を監修した人

神尾 里恵子

都内大手百貨店で、リビング商品の販売や仕入れを約20年、ギフトバイヤーとして20年の勤務を経験。

ブライダルフェアやギフトサロンでも、直接お客様のご相談を受けてきた経験も多数あり。現在は培ってきた実績を活かし、多様なシーンで心から喜ばれるギフトの選び方を提案している。

開発にたずさわった商品

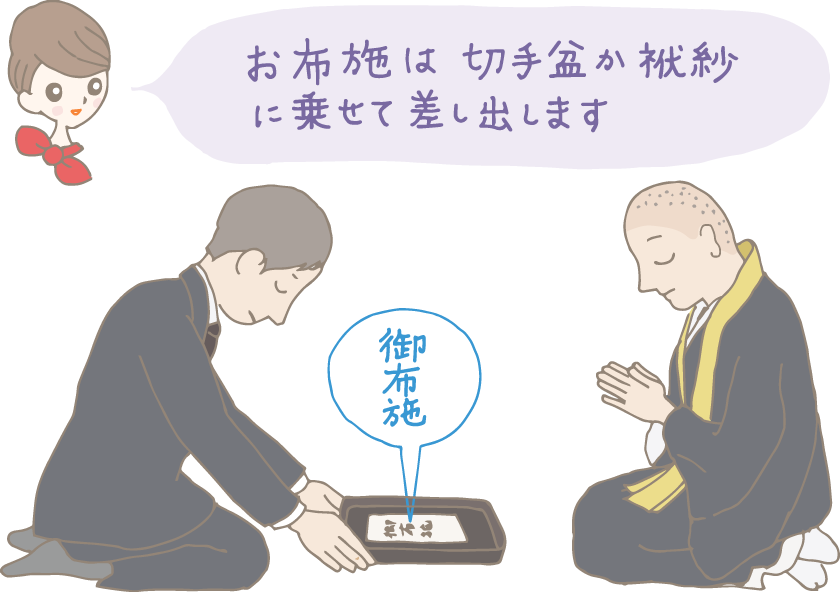

香典返しの品には掛け紙(のし紙)をかけ表書きをします。またその予算は、いただいた香典の額や内容によって決めるのが一般的です。

この記事では、香典返しの掛け紙(のし紙)の書き方や、予算について知っておきたいことをまとめました。

はじめに

香典返しの掛け紙(のし紙)や表書きには、広く通じる「ごく一般的な形式」と、それに加えて知っておきたいいくつかの例があります。

香典返しの予算にもまた、いただいた香典をもとにする「ごく一般的な考え方」がありますが、その贈り方には幾通りかの方法があります。

そもそも「のし」とは

のしは「のし鮑」に由来し、干したアワビを伸ばして贈り物に添えた習慣から生まれました。アワビは縁起物とされ、のしは「生ものを添えました」という意味を持ち、贈り物への敬意を表します。

生鮮食品や仏前のお供えには不要で、現代では様々な慶事に応じたのしが日本の贈答文化を形作っています。反物や陶器、装飾品といった贈り物にのしを添えるのがしきたりでした。殺生を禁じている仏前へのお供えものにも、もちろんのしは不要です。

掛け紙とのし紙の違い

掛け紙とは、弔事に用いられる包装紙であり、水引のみが印刷されたものです。「のし」が印刷されていないことが特徴です。

仏事・弔事(おくやみ)の際の香典や香典返しには、掛け紙を使うのが一般的です。

掛け紙(のし紙)の選び方

仏式の葬儀であれば、基本的には「蓮の花」が描かれた掛け紙を選ぶのが適切です。ただし、近年は簡素化されて百貨店などでは蓮の花がない掛け紙を仏式に使用するケースもあります。

キリスト教など、仏式以外の葬儀の場合は「蓮の花」が描かれていない掛け紙を選ぶようにしましょう。

水引は「黒白または黄白」が一般的です。

弔事の水引は、「一度きりの出来事であってほしい」という願いを込めて、結び切りを用います。また、あわじ結びの水引を選ぶこともあります。ほかにも、真結びや固結びなどが用いられるケースもあります。

水引の色は黒白が基本ですが、関西や北陸地方では黄白を用いることもあります。

弔事の水引は割り切れる偶数の本数(2・4・6本)が基本です。通常、「4本」が一般的な本数とされています。弔事では偶数の本数が選ばれるのは、「物事が対になる」という考えから、二度と不幸が重ならないようにという願いが込められています。

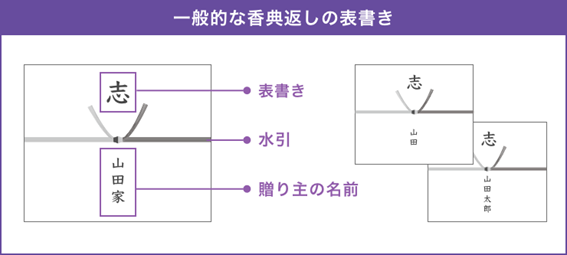

香典返しの掛け紙(のし紙)の書き方

仏式の表書きには「志」または「満中陰志」

香典返しの表書きは宗教や地域によって異なります。仏式では一般的に「志」と書き、家名を添えます。「志」には「気持ち」という意味があり、気持ちばかりのお返しという意思を表しています。関西から西日本では「満中陰志」とすることもあり、これは「満ちる」「中陰(故人の四十九日間)」「志」を合わせて「四十九日の忌明けに贈る遺族からの感謝のしるし」を意味します。

神式では「偲び草(偲草)」、キリスト教では「記念品」と表書きするのが一般的です。いずれの場合も、地域の慣習に合わせることが大切です。

「志」は宗教を問わない表書き

「志」は、仏式や神式、キリスト教など、宗教・宗派を問わずに使用できる表書きとなっています。

香典返しの掛け紙(のし紙) 墨の色は?

のしの墨の色は香典返しを贈る時期によって変える必要があります。四十九日を迎える前に贈る場合は薄墨を用いましょう。

薄墨とは薄い墨色に色味を調整したもので、涙で文字がにじむような悲しみを表しているといわれています。忌明けの報告も兼ねることになる四十九日を過ぎた後の香典返しでは濃墨を用い、表書きを印刷する場合のインクの色はグレーではなく黒にします。

なお、香典返しに添えるお礼状や挨拶状の文字の色も同様に、四十九日前であれば薄い黒を、四十九日後であれば濃い黒を選びます。

最近では神式やキリスト教式でも贈り物が増えている

神式やキリスト教式には香典返しの習慣はありません。ただ、神式では「五十日祭」、キリスト教式では「三十日目の追悼ミサ」(カトリック)、「一ヶ月目の召天記念日」(プロテスタント)にそれぞれ香典返しにあたる品を用意することが多いようです。

表書きは「志」に加えて「偲草」(偲び草)が使われることもあります。その際には、黄白結び切りの水引に加えて、上段に「偲草(偲び草)」、下段に「施主の姓(名)」という組み合わせが多くみられます。

香典返しの表書き「志」の下に書く名前について

名前は水引を挟んで「志」の真下にくるように記しますが、基本的には喪家の姓のみ、あるいは喪家の姓に「家」を付けて書きます。なお、喪家の姓ではなく、喪主のフルネームを記載する場合もあります。喪家の名前と贈り主の名前が異なる場合、掛け紙には喪家の姓を記載して、配送伝票には()を付けて記載するとよいでしょう。

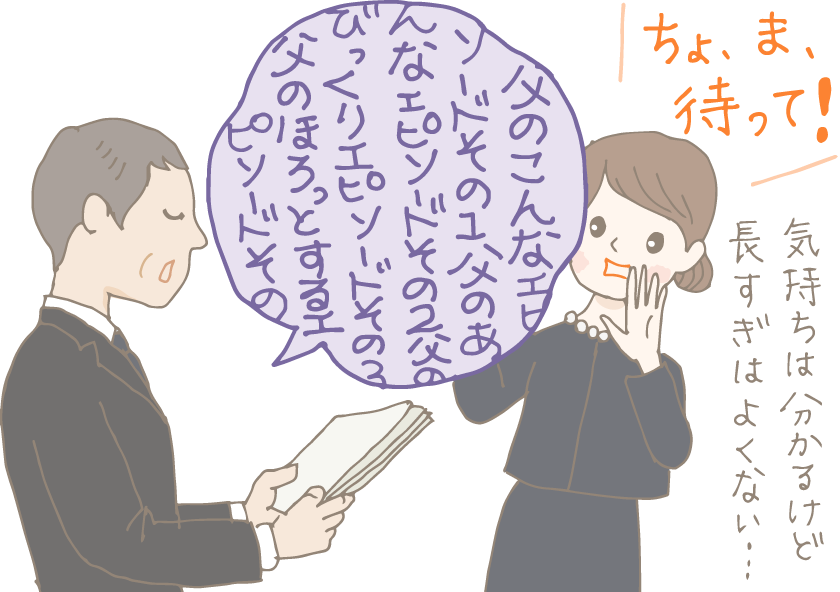

深い悲しみをともにしてくださった葬儀参列者のみなさまにお気持ちを示すためにも、掛け紙に書く内容や細かなマナーなどをしっかりおさえておきましょう。

香典返しの予算の決め方

いただいた香典の半額を目安に

香典返しは、香典で頂いた金額の「半返し」が相場の目安となります。例えば、1万円の香典をいただいた場合、5,000円程度の品を用意するのが一般的です。みなさんに同額の香典をいただくことは稀ですから、予算に合わせて何種類か用意することになります。例えば、1万円の香典をいただいた場合、4,000〜5,000円程度の品を用意するのが一般的です。

「当日に香典返しを贈る」の場合はどなたも同じ品物で

葬儀当日に香典返しを贈る場合は、香典の額にかかわらず、数千円程度の同じ品物をお渡しすることが多いようです。

ただし高額の香典をいただいた場合は、忌明けの後に改めて「香典の半額」から葬儀当日にお渡しした「香典返しの額」を引いた程度の予算で、お礼の品を用意しましょう。

香典返しに適した包装

香典返しに用いる包装紙は、派手なデザインは避け、淡いブルー、銀などの地味な色合いのデザインを選びましょう。悩んだ時は、自分の好みだけで決めるのではなく、仏事・弔事の香典や香典返しであることをお店の方に伝え、相談しましょう。

香典返しにおすすめの品物

香典返しは不祝儀に対するお返しです。そのため、残らないもの、すぐに使ってしまうもの、いわゆる「消え物」がよいとされます。

お茶、お菓子といった食品としての「消えもの」や、「使えばなくなる」ものとして日用品も香典返しの定番です。

特に、白装束で旅立つという意味のタオルなどは、香典返しによく利用されます。

また、「亡くなった方が土に還る」という意味で土から生まれる陶磁器などを選ぶケースもあります。

「消えもの」のギフトは、贈り先さまが気軽に使うことができるギフトの定番ジャンルです。お相手が使いやすい、または召し上がっていただきやすい人気商品を選ぶのがおすすめですよ。