3

-

更新日: 2023.10.30 12:51公開日: 2023.10.30

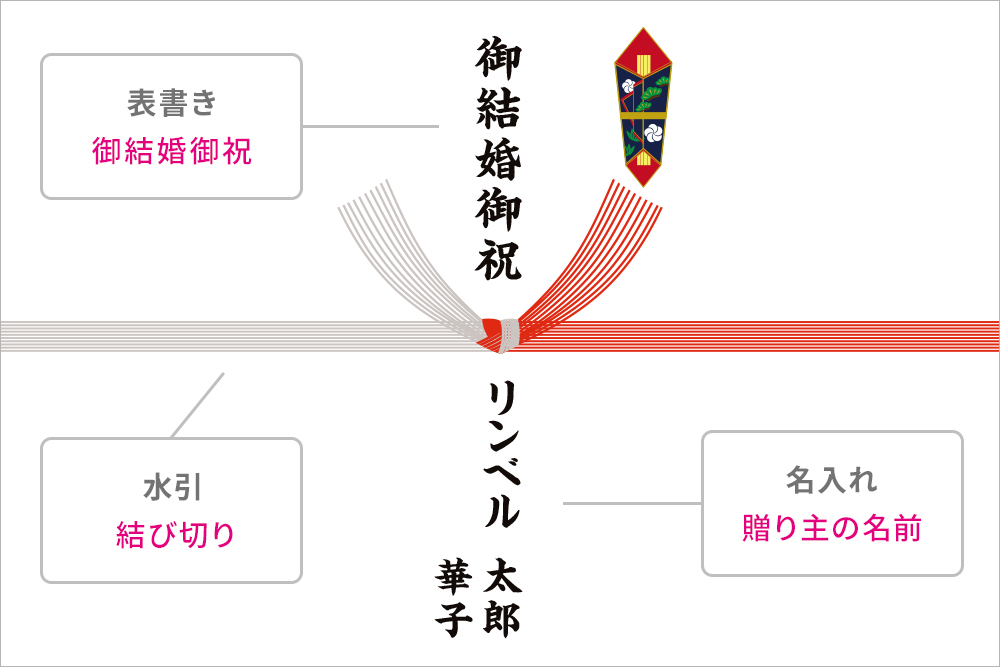

水引は「結び切り」か「あわじ結び」を選ぶのが適切です。結び切りには「一度きり」という意味があり、あわじ結びには「末永いお付き合い」という意味があります。

水引の色は、紅白または金銀が基本です。紅白は一般的なお祝いに、金銀は格式高い場面や親族・目上の方への贈り物に適しています。

水引の本数は、基本的に10本が一般的です。これは格式の高いお祝いであることを示しています。

のしの「表書き」とは、水引の結び目の上に書き入れる贈り物の用途のことです。表書きは「寿」や「壽」、「御結婚御祝」を使うのが一般的です。「祝御結婚」は四文字になるため、縁起を気にする方には避けた方が無難です。

のしの下段、水引より下の部分「名入れ」には贈り主の名前を入れます。個人が贈る場合はフルネームを書きますが、複数で贈る場合は連名で名前を書きます。その場合、右が上位となるため年齢や職位が上の方の名前を右側から書きます。男女連名の場合、右に男性、左に女性の名前を入れるケースが基本です。

慶事の表書きと名入れは、濃い墨色の筆か筆ペンを使います。薄墨は不祝儀に用いるものなので間違えないようにしましょう。

また、書体は楷書体が基本です。崩したりしないようにしましょう。

結婚祝いは、挙式がある場合は挙式の2ヶ月前から1週間前までに贈るのが望ましいです。挙式当日に持参するのはマナー違反とされています。挙式がない場合は、結婚報告を受けてから1カ月以内を目安にしましょう。

挙式をしない場合は、結婚するご本人から直接結婚報告を受けた人のみが結婚祝いを贈るのが一般的です。

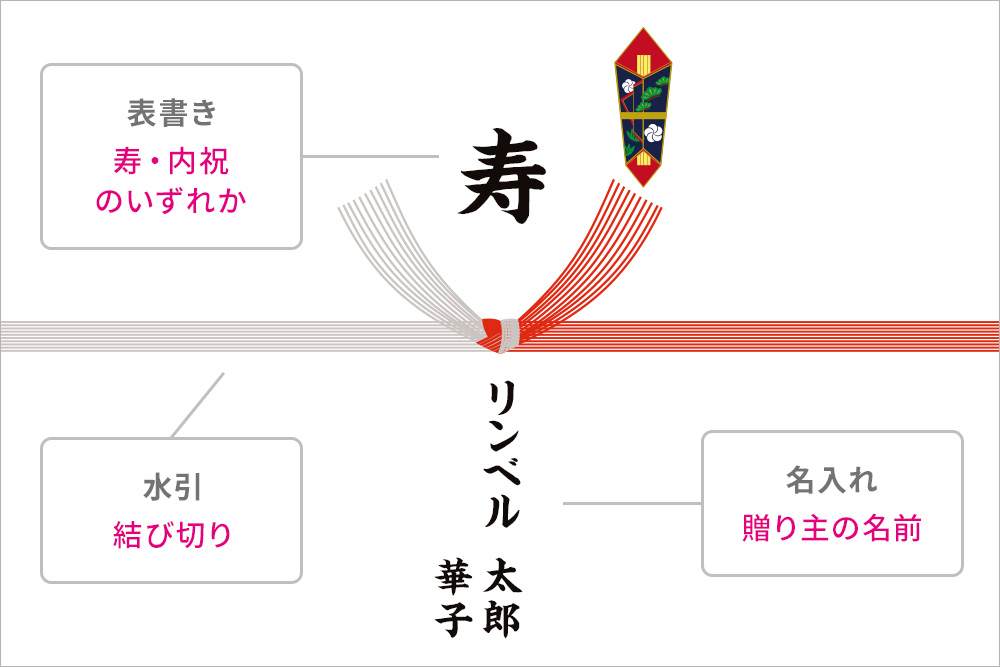

結婚内祝いの水引は「結び切り」の水引を選びます。水引は、控えめな紅白を基本としますが、金銀・赤金なども用いられます。本数は10本が一般的ですが、贈り物の金額に合わせて7本にすることもあります。

のし上に書く表書きは「寿」または「内祝」と書くのが一般的ですが、結婚式当日に引き出物として贈る場合は「寿」、後日送る結婚内祝いの場合は「内祝」と区別することが多いようです。結婚内祝いの差出人は、新姓だけで書くか、夫婦の名前を連名で記入します。送りがなは用いません。

前述の通り贈り主の名前を書きます。結婚内祝いは夫婦ふたりからの贈り物なので、新郎新婦の名前を連名で書きましょう。この場合も、右に男性、左に女性の名前を書くのが基本です。また、結婚後の新姓のみを書く場合もあります。

慶事の表書きと名入れは、濃い墨色の筆か筆ペンを使います。薄墨は不祝儀に用いるものなので間違えないようにしましょう。

また、書体は楷書体が基本です。崩したりしないようにしましょう。

結婚内祝いを贈る時期は、結婚式を挙げる場合は挙式後1ヶ月以内、結婚式を挙げない場合やお祝いをいただいたタイミングが異なる場合は、お祝いをいただいてから1ヶ月以内が基本です。

「結び切り」は、結婚に関するお祝いならではの水引の結び方です。間違えないように気をつけましょう。

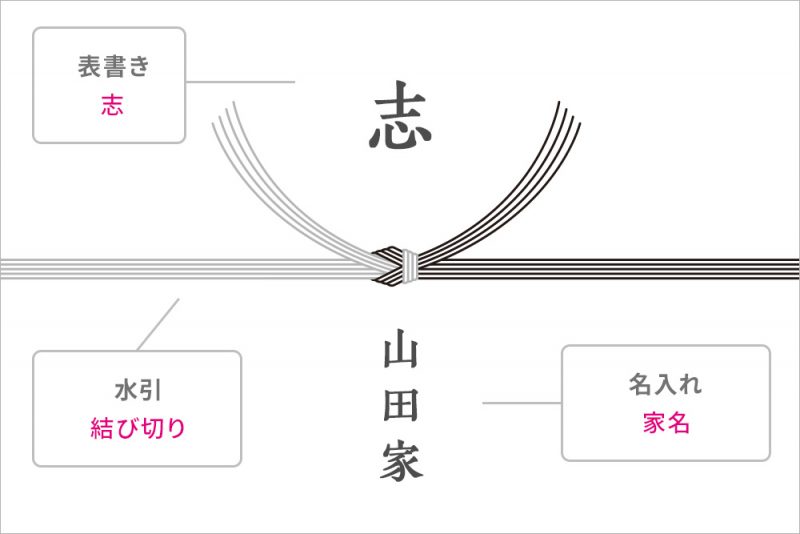

香典返しをはじめとした弔事には、のし紙は用いず、のしの印刷されていない「掛け紙」を掛けます。

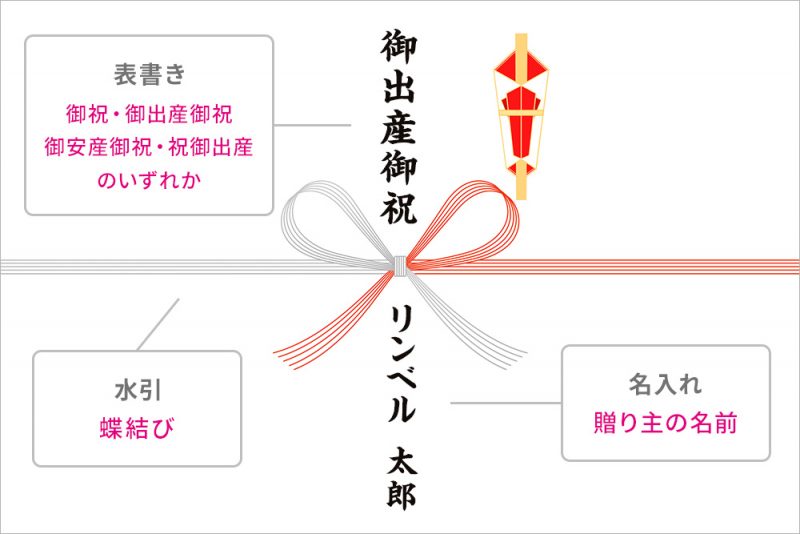

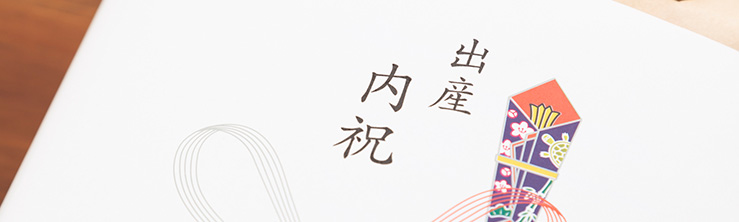

出産祝いの水引は「蝶結び(花結び)」を選びます。これは何度も結び直せることから「何度あってもうれしい」出来事に適しています。反対に「結びきり」は一度きりの出来事に使うため、出産祝いには不適切です。

水引の本数は基本的に5本です。3本はプチギフトや粗品、7本は高額な品や相場以上の現金を包むときに用います。内容物の価値に合わせて選ぶことが大切です。

出産祝いの表書きは「御祝」「御出産御祝」などを書きます。縁起の悪い四文字は避け、結婚式専用の「寿」は使用しないよう注意しましょう。

人によっては4文字の表書きは「4=死」を連想させてしまうこともありますので、配慮しましょう。

名入れは贈り主の名前を入れます。連名の場合は右から年齢・職位が高い方の名前を書きます。

ご家族で贈る場合はひとりだけフルネームで書き、左側に名前のみ、もしくは「家族一同」と小さく書くとまとまりがよいでしょう。

慶事の表書きと名入れは、濃い墨色の筆か筆ペンを使います。薄墨は不祝儀に用いるものなので間違えないようにしましょう。

また、書体は楷書体が基本です。崩したりしないようにしましょう。

出産祝いを贈るタイミングは、生後7日目のお七夜から生後1ヶ月頃のお宮参りまでの間が一般的です。ただし近年は出産後1週間程度入院するケースも多いため、退院後から2〜3週間程度の期間が実質的なベストタイミングといえるでしょう。

お七夜は赤ちゃんが無事に産まれてきたことをお祝いする最初の行事で、お宮参りは赤ちゃんが産まれて初めて産土神にお参りする行事です。贈り先は出産から1ヶ月後のお宮参りを終えると出産内祝いの準備に入るため、それまでに贈ることが望ましいとされています。

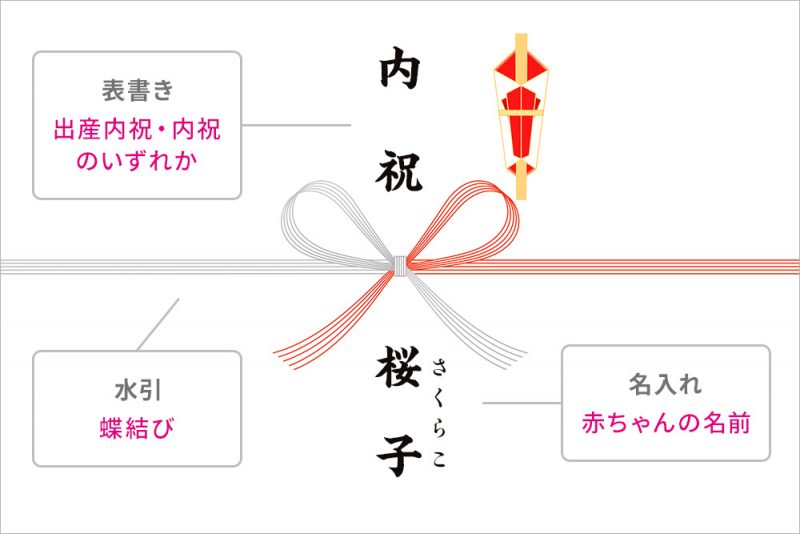

出産内祝いの水引は「紅白蝶結び」を使います。蝶結びは何度も結び直せることから、出産のお祝いにふさわしい結び方であるとされています。

水引の本数は5本が一般的ですが、より丁寧に対応したい場合は7本を選びます。贈り物の金額によって、1万円以下の場合は紅白、1〜3万円の場合は赤金を選ぶことが多いです。

出産内祝いの表書きは「内祝」または「御祝」と書くのが一般的です。送り仮名は用いません。

人によっては4文字の表書きは「4=死」を連想させてしまうこともありますので、配慮しましょう。

出産内祝いの名入れには「赤ちゃんの名前」を書きます。これは、赤ちゃんが人生で初めて感謝を伝える機会であるのと同時に、赤ちゃんの名前をお披露目する機会でもあるからです。苗字は書かず名前のみ。双子の場合は先に生まれた子の名前を右側に書きます。読み間違いを防ぐためにふりがなをつける気遣いを忘れずに。

慶事の表書きと名入れは、濃い墨色の筆か筆ペンを使います。薄墨は不祝儀に用いるものなので間違えないようにしましょう。

また、書体は楷書体が基本です。崩したりしないようにしましょう。

出産内祝いは、赤ちゃんの生後1ヶ月頃(お宮参りの時期)に贈るのが一般的です。遅くとも生後2ヶ月頃までには贈るようにしましょう。

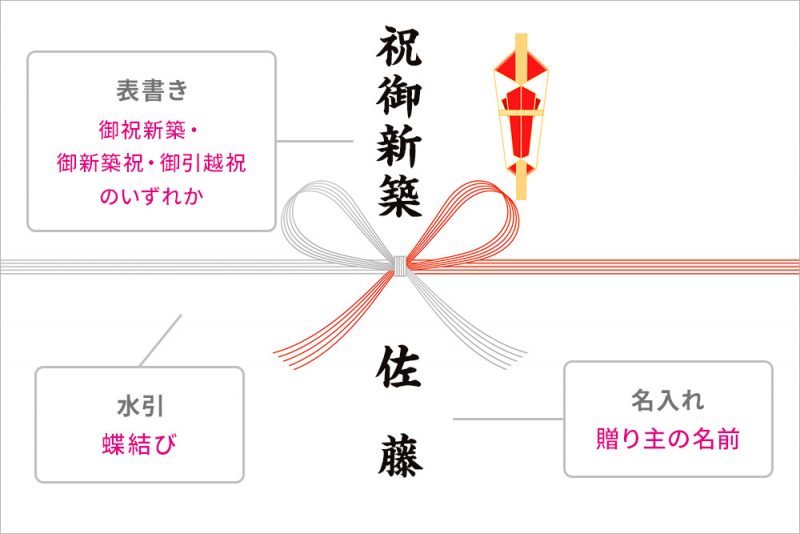

家を新築したり、新居に引越ししたときにいただくお祝いを「新築祝い」「引越し祝い」といいます。前者は戸建の新築だけでなく、新築のマンション購入や企業の事務所・店舗新築も当てはまります。企業が「移転」する場合は「移転祝い」となるので注意が必要です。

新築と引越しは、どちらも何度あってもよいお祝いごとですので「蝶結び」の水引を選びましょう。

お祝い事の水引は、色は紅白、本数は5本が基本です。贈り物に応じて7本結びを用いる場合もあります。

表書きは「御祝新築」「御新築祝」「御引越祝」のいずれかを送りがななしで書きます。

名入れは通常の場合と同様、贈り主の名前を濃い墨色の楷書体で書きましょう。

入居から1〜2ヶ月後までを目安に贈るのが一般的です。

「新築内祝い」「引越し内祝い」どちらも何度あってもよいお祝いごとですので「蝶結び」の水引を選びましょう。

お祝い事の水引は、色は紅白、本数は5本が基本です。贈り物に応じて7本結びを用いる場合もあります。

表書きは「内祝」「新築内祝」「引越内祝」「御礼」のいずれかを送りがななしで書きます。

名入れは贈り主の名前、もしくは世帯主の氏名か、一家の苗字のみを書きます。状況に合わせて選びましょう。通常の場合と同様、濃い墨色の筆もしくは筆ペンで、楷書体で書きます。

引越しを終えてから3週間〜2ヶ月ほどを目安に贈るのが一般的です。

弔事の水引は、「一度きりの出来事であってほしい」という願いを込めて、結び切りを用います。また、あわじ結びの水引を選ぶこともあります。

水引の色は白黒が基本ですが、関西から西日本エリアでは黄白を用いることもあります。弔事の水引は割り切れる偶数の本数(2・4・6本)が基本です。通常、「4本」が一般的な本数とされています。

香典返しの表書きは宗教や地域によって異なります。仏式では一般的に「志」と書き、家名を添えます。「志」には「気持ち」という意味があり、気持ちばかりのお返しという意思を表しています。関西から西日本では「満中陰志」とすることもあり、これは「満ちる」「中陰(故人の四十九日間)」「志」を合わせて「四十九日の忌明けに贈る遺族からの感謝のしるし」を意味します。

神式では「偲び草(偲草)」、キリスト教では「記念品」と表書きするのが一般的です。いずれの場合も、地域の慣習に合わせることが大切です。

香典返しの習慣はありませんが、神式では「五十日祭」、キリスト教式では「三十日目の追悼ミサ」(カトリック)もしくは「一ヶ月目の召天記念日」(プロテスタント)に、それぞれ香典返しにあたる品を用意することが多いようです。

表書きは「志」に加えて「偲草」(偲び草)が使われることもあります。

香典返しは、四十九日法要を済ませてから贈ります。掛け紙の墨の色は薄墨でも、そうでなくてもよいとされていますが、前者の場合は「突然のご不幸で墨を磨る時間がなく、薄墨になりました」という気持ちを示すとされています。お気持ちによるところですが、基本は薄墨を用いるようにします。

また、香典返しに添えるお礼状や挨拶状の文字の色も、上記にならって薄墨を選ぶようにします。

基本的に、香典返しは「弔事を滞りなく終えたことを伝えるためのご挨拶」も兼ねています。四十九日を過ぎた後、つまり「忌が明けて」から贈る意味が込められているため、亡くなられた日から30~50日後に渡すのが良いでしょう。

弔事にのみ用いる掛け紙には、独自のマナーが多くあります。故人を悼む気持ちを伝えるために、しっかりおさえておきたいですね。

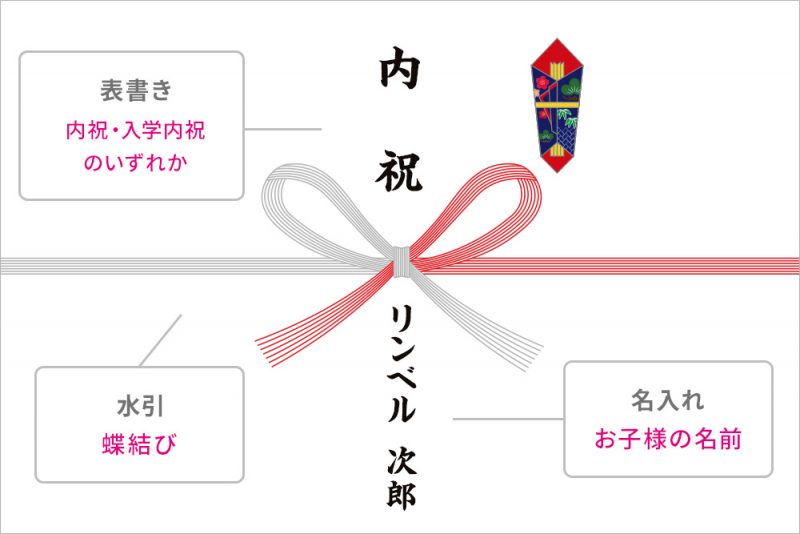

「入学」は人生で何度あってもよいお祝いごとです。水引は「蝶結び」を選びます。

お祝い事の水引は、色は紅白、本数は5本が基本です。贈り物に応じて7本結びを用いる場合もあります。

「御入学祝」「入学御祝」「祝御入学」が一般的ですが、状況に応じて「合格御祝」「祝合格」としたり、入学されるお子さまの年齢に合わせてメッセージを入れたりすると喜ばれるでしょう。

通常の慶事の通り贈り主の名前を書きます。連名の場合も同様です。

慶事の表書きと名入れは、濃い墨色の筆か筆ペンを使います。薄墨は不祝儀に用いるものなので間違えないようにしましょう。

また、書体は楷書体が基本です。崩したりしないようにしましょう。

入学が決定している場合、3月初旬〜中旬あたりの早めの時期に贈ると喜ばれます。もし遅くなってしまっても、入学式の前には贈るようにしましょう。

入学内祝いの場合も、特に変わりはありません。水引は「蝶結び」を選びます。

お祝い事の水引は、色は紅白、本数は5本が基本です。贈り物に応じて7本結びを用いる場合もあります。

表書きは「内祝」「入学内祝」、名入れは入学祝いをいただいたお子さまの名前を書きます。濃い墨色で丁寧に、しっかりとした楷書体で書くましょう。

基本は入学式の後に贈ります。「お祝いをいただいてから1ヶ月以内」と覚えておくとよいでしょう。

のしとは、本来はのし紙の右上にある小さな縦長六角形の飾りのことを指します。贈答品には「掛け紙」をかけ、「水引」でくくり、右肩に「のし」を添えるのが伝統的な形式です。現代では「のし紙」と呼ばれる、掛け紙に水引とのしが印刷された紙を使用することが一般的になっています。

「のし紙」は、のしを含めた4つの要素で構成されています。順番にご紹介していきましょう。

のしの上段、水引より上に書く「贈り物の目的」を指します。用途に応じて書く内容はさまざまですが、慶弔ともに送りがなを用いない点が共通しています。

もともと、贈り物には「薄く伸ばした鮑」を添えるのが日本の贈呈文化の習わしでした。薄く伸ばすことを「伸す」といい、伸ばした鮑で「熨斗鮑(のしあわび)」、時代を追うごとに簡略化され「のし」の部分だけが残りました。

水引とは、贈呈品の包み紙や封筒にかけられる二色の飾り紐のことです。 主に祝儀袋や香典袋、贈り物を包む「のし」「掛け紙」の中央に掛けられる紐で、贈る場面や目的によって色・結び方・本数が異なります。

水引には主に「結び切り」「蝶結び」「あわじ結び」の3種類があり、贈り物の目的に合わせて選びます。

のしの下段、水引より下に書く贈り主の名前を指します。

贈り物には「必ずのしを掛けなければいけない」というわけではありません。形式にこだわらず、かわいらしいラッピングにして贈るのでも問題はありません。

ですが、贈り先さまが目上の方であったり、フォーマルな場での贈り物である場合は、礼儀作法やマナーをおさえているということが重要視されます。伝統的な包装方法のひとつとして、贈り物のマナーの基本とされる「のし」を掛けた方が間違いないでしょう。

「のし」は、水引の種類や表書き・名入れにより、ひと目でお祝いの内容や贈り主がわかるのも大きな特徴です。シチュエーションに応じて、正しいのしを選ぶようにしましょう。

「のし」と「掛け紙」の大きな違いは、用いるシチュエーションです。前者は慶事、後者は弔事に用います。

掛け紙とは、弔事に用いられる包装紙であり、水引のみが印刷されたものです。「のし」が印刷されていないことが特徴です。

一方、のし紙とは、水引と一緒に「のし」(薄く伸ばした鮑を模したもの)も印刷されている紙のことを指します。

のしには、「内のし」と「外のし」の2種類があります。

内のしは、贈答品に直接のし紙をかけ、その上から包装紙で包む方法です。表書きが外から見えないため控えめな印象となり、配送時ののし紙保護に適しています。

外のしは、包装紙で包んだ上からのし紙をかける方法です。贈り物の目的や贈り主が一目でわかるため、手渡しや多数の贈り物が届く場面に適しています。

「内祝い」は本来「自分のお祝いごとの幸せをお裾分けする」という控えめな意味合いがあるため、のしは、控えめな表現に感じる「内のし」が適しているとされています。

慶弔をはっきりさせたくない場合、また、お見舞いのようにそもそも慶弔のどちらにも属さない場合は、のしではなく「短冊」を用いることがあります。できるだけ控えめな体裁にして、贈り先さまの負担を減らしたいという場合にも用いられます。

細長い紙というスマートな形態が「短冊」の特徴です。「のし付き」と「無地」の2種類があり、一般的な贈答品や慶事の贈り物には前者、お見舞いや弔事の贈り物には後者を用いるなど、選び方は通常ののしや掛け紙とほぼ同じです。

贈り物の用途名には、それぞれ別の意味が込められています。それを複数ののしを用いることで一度に済ませるということは、先方に失礼と受け取られる可能性があります。

また、ひとつの品物に複数ののしを掛ける習わしもありません。ひとつの品物にはひとつののしのみを掛けましょう。

もしどちらの意味も込めて贈りたい場合は、どちらかの気持ちをのしとして掛け、もうひとつの気持ちをメッセージカードで伝えるなどするとよいでしょう。

お祝いが続いた場合は、最近あったできごとを優先させてのしを選ぶのが一般的ですが、先方との関係性や事情に応じてどちらを優先させても問題はないでしょう。

のしは「のし鮑」に由来し、干したアワビを伸ばして贈り物に添えた習慣から生まれました。アワビは縁起物とされ、のしは「生ものを添えました」という意味を持ち、贈り物への敬意を表します。

生鮮食品や仏前のお供えには不要で、現代では様々な慶事に応じたのしが日本の贈答文化を形作っています。反物や陶器、装飾品といった贈り物にのしを添えるのがしきたりでした。殺生を禁じている仏前へのお供えものにも、もちろんのしは不要です。

のしは、冠婚葬祭や、人生における大切な記念行事といった改まった場での贈り物に用います。のしを掛けるには手間がかかるので、贈り物に大切な意味を持たせるためにものしは欠かせません。

「のし」には、贈り物をする上での大切な要素がすべて詰まっています。水引で贈り物の大まかな内容や贈り先さまとの関係性を示し、表書きで具体的な贈答の目的を、名入れで贈り主を明確にします。

贈り物に関するあらゆる情報を明らかにすることは、贈り先さまへの敬意を表することに他なりません。大切なお祝いの場や、そのお祝いへのお返しとして「内祝い」を贈る場合、またビジネスシーンなどでは、のしは必ず掛けるようにしましょう。

のしの由来となっている鮑は、生ものの代用として用いられています。魚介類、肉、鰹節、塩干物といった生ものを贈るときは意味が重複してしまうため、のしをつけることはできません。このような場合は、のしのついていないのし紙を選ぶようにしましょう。

また前述の通り、仏前に生ものはお供えしないという習わしから、弔事の贈り物にものしを掛けることはしません。鮑は神様でのお供え物とされてきた由来もありますので、仏前へのお供えに用いることができませんので注意しましょう。

水引には主に「結び切り」「蝶結び」「あわじ結び」の3種類があり、贈り物の目的に合わせて選びます。贈り物の内容が「何度繰り返してもおめでたいお祝いごと」か、「一度きりが望ましいお祝いごと」により、選び方が変わっていきます。また、2種類の結び方に加え、贈り物の内容により水引の色や本数の組み合わせも変わっていきます。どのような目的で、なんの贈り物を渡すのかを明確にした上で、贈り先さまに失礼のないように選ぶようにしましょう。

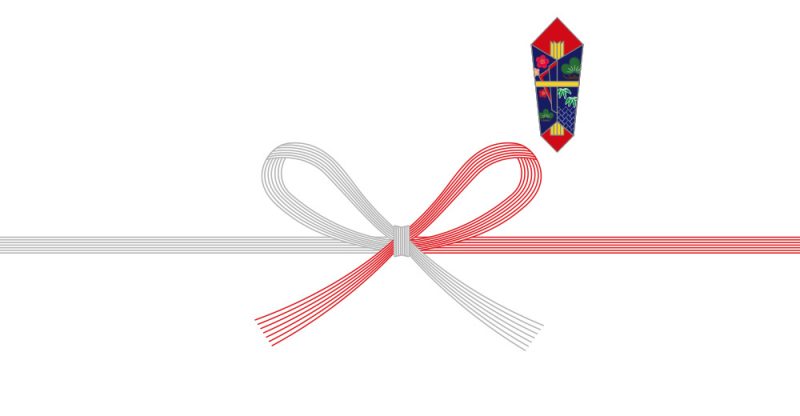

両方に輪っかを作って結ぶ「蝶結び」の水引は、結び目がほどけやすく、何度も結び直せることから「何度繰り返してもおめでたいお祝いごと」に用いられます。婚礼以外の一般的なお祝いごとをはじめとしたお礼や、お中元やお歳暮などのご挨拶、入学・合格祝いなどのさまざまな記念行事に用いられます。

「花結び」や「もろなわ結び」とも呼ばれています。

「本結び」とも呼ばれる「固結び」の水引は、一度結ぶとほどけない=離れないことから「一度きりが望ましいお祝いごと」すなわち婚礼関係に用いられます。また、傷病のお見舞いや快気祝い、災害見舞いといった慶事にも用いられます。繰り返しを避けるという意味で弔事関係にも用いるのも大きな特徴です。

これらの慶弔行事は繰り返しを避けたいものなので、蝶結びはふさわしくありません。必ず結び切りを選ぶようにしましょう。

「結び切り」同様、一度結ぶと解くのが難しいのが「あわじ結び」という結び方の水引です。円の重なり方から、鳴門の渦潮の形が由来になっているといわれています。見た目も華やかな結び方です。

あわじ結びの特徴は、関東と関西で用いられ方が異なる点にあります。

関東では「あわび(あわじ)結び」も含めて「結び切り」としています。結び直しができませんから、一度きりのお祝いごとである婚礼関係や快気祝いなどのお祝いと、弔事に用いられます。

特に、両端を持って引っ張るとさらに強く結ばれることから「末永く良いお付き合いを」という意味が込められているとされ、結婚祝いによく用いられます。

関西では「結び切り」と「あわび(あわじ)結び」は使い分けがされています。

「結び切り」は関東の場合と同様一度きりのお祝いに用いますが、「あわび(あわじ)結び」は結び切りより広範囲のお祝いごと、すなわち婚礼関係から入学祝い・卒業祝い・七五三・出産祝いなどあらゆる慶事にだけでなく、弔事にも用いられます。

水引の色は、大きく慶事と弔事で分けられます。

慶事の水引の色は「紅白」が基本で最も広く用いられています。結納や結婚祝いなど格式高い場面では「金銀」が最高格とされます。また、神社関連や正月飾りには「赤金」の水引が使用されることが一般的です。

水引の色は白黒が基本ですが、関西から西日本エリアでは黄白を用いることもあります。仏式では黒銀も使われ、高額(5万円以上)の場合は左右とも銀色の「双銀」が用いられます。

神式の場合は双銀(全体が銀色)か双白(全体が白)の結び切りが基本となります。また、神式では黒白の水引や水引のない白封筒なども使われることがあります。

水引の本数は贈り物の意味や格式を表し、一般的に慶事では奇数(3・5・7本)、弔事では偶数(2・4・6本)が基本とされます。 贈る相手や場面の格式が高いほど本数も増える傾向があります。

慶事では基本的に5本を使用しますが、格式の高さに応じて7本を選ぶこともあります。9本も奇数ですが「苦」に通じ縁起が悪い数字とされているので用いられません。

婚礼の場合は特別な例外として10本の水引を使います。この10本は「両家5本ずつの結び」を意味し、偶数ではありますが「二重陽結び」として捉えられる特別な意味を持っています。

弔事の水引は割り切れる偶数の本数(2・4・6本)が基本です。通常、「4本」が一般的な本数とされています。弔事では偶数の本数が選ばれるのは、「物事が対になる」という考えから、二度と不幸が重ならないようにという願いが込められています。

慶事・弔事によって、さらにその内容によって、水引のマナー多様に異なっていきます。贈り物の用途にあわせてきちんと使い分けたいですね。

リンベルでは、慶弔さまざまなシーンでご利用いただけるギフトサービスをご用意しております。

素敵なギフトを、さらに素敵なものにしたい。そんな気持ちにお応えする「無料メッセージカード」のサービスがあります。

特に注目したいのが、用途に応じた12種類の定型文のメッセージカード。京都の人気文具店「裏具」と、リンベルとのコラボです。

洗練された日本の伝統的なデザインが施されたカードに、様々な用途の定型文を選ぶだけ。受け取った方へ、真心をこめた美しい言葉を伝えるお手伝いとなるようなメッセージカードサービスです。

また、写真やメッセージを自由に入れられるオリジナルメッセージカードも多彩なバリエーションをご用意しました。スマホからも作成できるので、忙しい方でも手軽に用意することができるのでおすすめです。

ギフト年間承り実績1,100万個以上を誇る「ギフトのプロ」リンベルだからこそできるご提案が「スペシャルラッピングサービス」です。

特別感を醸し出す和紙のラッピングですが、プロのラッピングデザイナーとコラボすることで、さらにおしゃれなオリジナルデザインを開発しました。職人が、何種類もの和紙を一枚ずつ手で貼り合わせて紐で結いあげる、こだわりのオンリーワンラッピングです。

目の前のプレゼントひとつひとつに心を込めてラッピングすることで、込められた真心をより深く贈り先さまに伝えられます。豪華でハイセンスな包装は、贈る人の思いをさらに深く伝えてくれるでしょう。

リンベルでは、世界的な水引デザイナーが考案・デザインした「アート水引サービス」をご提供しています。水引のマナーや伝統的な思想をしっかり継承しつつ、現代のギフトシーンにもさりげなく馴染むようなおしゃれな装いに生まれ変わった新しいデザインの水引です。

ギフトのお届け先がわからない場合は、リンベルが無料で提供している「あとらくギフト」をご活用ください。

ご注文時にお届け先の住所がわからなくても注文ができ、後から住所を入力することができるとても便利なシステムです。また、一回のご注文で複数のお届け先のURLを発行できるため、1件ずつ注文する必要はありません。SNSなどのメッセージ機能でURLを送ることも可能です。

お届け先がたくさんある場合、またお届け先がすぐにわからない場合におすすめです。

多彩なサービスを組み合わせることで、あなただけのオリジナル・ラッピングができあがりますよ!

すぐに贈り物を届けたい方もご安心ください。リンベルでは、決済を含めたご注文工程を午前12時までに完了された場合、ご注文いただいたカタログギフトの当日発送を承っています。具体的な到着スケジュールは地域により異なりますが、こうした迅速な配送サービスは「ギフトのプロ」であるリンベルならではの取り組みです。

また、リンベル会員にご登録いただくと、「配送状況確認機能」からギフトの配送状況をネットで確認することができます。この機会にぜひご活用ください。

法要・香典返しなど弔事用ギフトのお申し込みは対象外となります。またご招待券ギフト・グルメギフト・グッズギフトにつきましても、当日発送はご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。

「どんなものを贈れば、贈り先さまに心から喜んでもらえるだろう」。プレゼントを贈るとき、こんなことを考えることはありませんか? また、誕生日や母の日・父の日などのような毎年必ず贈る機会のあるお祝いや、義父母・職場の関係者などのように贈り先さまの好みがわかりにくい場合のギフト選びは、とくに悩ましいと感じる方も少なくないのではないでしょうか?

今回の記事では、プレゼント選びに迷ったときにおすすめのギフトをご紹介します。男女世代別に、リンベルいちおしのギフトを厳選しましたので、ぜひ参考にしてみてください。

/ 目次 /

日常生活のなかで接する機会のあるお祝いのギフトシーンは、誕生日だけではありません。母の日や父の日、敬老の日、長寿祝いといった恒例のお祝い行事も当てはまります「日頃のお礼にちょっとしたプレゼントを贈りたい」というようなささやかなものでもかまいません。あらゆる日常のワンシーンが、ギフトシーンになり得るのです。

これだけ多様なギフトシーンがあれば、なにを贈ればよいか迷ってしまうのも当然です。そんなときにおすすめなのが「自分では買うことはないけれど、もらったら嬉しいものを贈る」という選び方です。

贈り先さまのほしいものが確実にわかればもちろん問題ありませんが、そうでない場合、あえて視点を変えてギフトを選んでみましょう。意外なものに目が向くかもしれませんよ。

有名ブランドの食器やカトラリー、キッチンアイテム、ハイセンスなセレクトショップで展開されているようなインテリア雑貨など…。大切な人に贈るプレゼントだからこそ、「少し高級感が感じられるギフト」に焦点を当ててギフトを選んでみましょう。これらは、いずれも日常生活で使うものばかりですから、アイテムのクオリティが上がるだけで生活スタイルがぐっと引き締まるもの。特別感を味わえるギフトとして最適です。

普段足を運ぶようなスーパーではなかなか手に入らないブランド和牛や魚介、高級フルーツなども、自分のために買うことはなかなかないギフトの類です。いわゆる「ごほうびグルメ」の立ち位置に属するワンランク上のグルメギフトも、人気の高いギフトジャンルの地位を確立しています。

たまには、ちょっとぜいたくな時間を味わえるギフトはいかがですか? 食事券・エステの招待券・老舗旅館やラグジュアリーホテルの宿泊券など、特別な記念日にふさわしい「体験型ギフト」もおすすめです。

通常の体験ギフトの場合、来訪が可能な日時や参加人数などを事前にヒアリングする必要がある場合が多いようですが、リンベルでご用意しているこちらのギフトは、事前指定の必要がありません。贈り先さまが、ご自身の好みやご都合に応じて行きたい施設やプラン・タイミングを選ぶことができるので、サプライズ感を演出しながら楽しく贈ることができるのが大きな魅力のギフトです。

大切な人に贈る誕生日プレゼントや、父の日・母の日など家族のお祝いは、毎年必ず贈るもの。同じギフトを贈らないようにしようと考えると、年を追うごとにギフト選びが難しくなってくることもあります。

そんなときにおすすめなのが「カタログギフト」です。グルメカタログギフト、有名雑誌とコラボしたカタログギフト、ハイクオリティ路線のカタログギフトなど、さまざまなテーマを軸に作られたリンベルのカタログギフトなら、贈り先さまに合わせて最適なシリーズをチョイスすることが可能です。先述した「体験型ギフト」のラインナップも充実しており、このなかから贈り先さまが好きなものを自由に選ぶことができるのが最大のポイントです。

スイーツやタオルギフトなどのような定番ギフトと組み合わせた「ギフトセット」もおすすめです。ギフトのボリューム感が増し、一気にグレードアップされますよ。

「GIFT LIST」とは、複数の商品を選び、贈り先さまだけのオリジナルリストを作成することができるサービスです。SNSやメールでURLを送信し、リストを受け取った方が、ファッショングッズや雑貨・グルメ・体験型ギフトなどの多様なジャンルのなかから自由に好きなギフトを選ぶことができます。住所がわからない方にも気軽に贈ることができるので、使い勝手も抜群です。

贈り先さまの好みがわかっても、いざギフトを絞り込むとなるとはなかなか難しいもの。「これなら喜んでくれるかな」とワクワクしながらギフトを選ぶのは、ギフトを贈る方だけが味わえる特権です。受け取る方だけでなく、プレゼントを贈る方もギフト選びを楽しめる、リンベルならではの新しいサービスです。

詳しい内容は、こちらの動画をご参照ください。リンベルおすすめのリストをそのまま贈るのもよし、イチからこだわり抜いてリストを作るもよし、ご自身のスタイルにあった方法で「GIFT LIST」サービスを活用してみてください。

仕事盛りの20〜30代の男性に、日頃の疲れを癒してくれるようなごほうびギフトはいかがでしょう。自分の好きな銘柄を選ぶことができるワインギフトや、商品券を選ぶことができる「スマートギフト」などがおすすめです。

サシのきめ細かさ・風味のよさ・脂のおいしさの三拍子が揃った山形牛のギフトです。まろやかな肉質が特徴のバラ肉と、味わい深さに定評がある肩肉をたっぷり詰め合わせました。ぜひ、特別な日の食卓でお楽しみください。高級感あふれる木箱に入れてお届けします。

6,480円(税抜:6,000円)

ワインカタログギフト「フィネス」は、ワインの種類や歴史、格付け、ラベルや品質管理に関する情報まで網羅した充実した内容を誇ります。フランス・イタリア・ドイツ産の厳選されたワインをはじめ、世界の美味しいワインをピックアップしました。ソムリエナイフやワイングラスといった、ワインを楽しむためのグッズも充実しています。

12,100円(税抜:11,000円)

従来のような冊子タイプだけでなく、コンパクトなカードタイプの「スマートギフト」のご紹介です。高級感あふれる黒のBOXは、様々なシーンでの贈呈品にぴったり。手軽に持ち帰ることができ、かつ保管スペースの場所をとることもありません。ログイン用のID・パスワードを送付することでWeb上でカタログを閲覧することができるなど、ギフト形態についても柔軟に選択することができます。

23,100円(税抜:21,000円)

誰もが憧れるけれど、自分で買うにはちょっと躊躇してしまう。でももし買うことができたら、生活がちょっと豊かになる…そんなアイテムを厳選しました。特別な日のごほうびやプレゼントにぴったりなアイテムから選ぶことができます。ぜいたくなひとときを楽しむことができるアイテムリストです。

4,180円(税抜:3,800円)

※ <公式>リンベルギフトリストへ遷移します

会社勤めの男性なら、ある程度の役職をともなうようになったり、家庭を支えていく立場として責任感を負うことが増えてくるのがこの世代の特徴です。そんな方には、日頃のストレスから少しでも解放されるような、ほっと一息つけるギフトがおすすめです。ちょっとぜいたくなお酒のギフトや、こだわりを感じられるグッズアイテムなどがよいでしょう。

〈月山クラフトビール〉は、日本有数の豪雪地帯、山形県月山山麓で造られています。ふくよかな味が楽しめる赤褐色の「アルト」、爽快な喉ごしで黄金に輝く「ピルスナー」の2種類をご用意しました。どちらも麦芽由来の穀物の甘みや旨みが感じられる、プレミアムな味わいのビールです。

5,500円(税抜:5,000円)

1989年の創刊以来、選りすぐりの名品、旬の美味、上質なサービスを誌面で紹介してきた『サライ』と、カタログギフトのパイオニア『リンベル』のコラボレーションで誕生した「サライの贈り物」シリーズ。 歴史や伝統が息づく逸品や美味・サービスを吟味・厳選しました。袋をご指定いただいた場合は、オリジナルの手提げ袋をおつけします。

22,990円(税込)(税抜:20,900円)

コーヒーを愛する心を満たすために厳選されたアイテムで構成されているこちらのリスト。朝の目覚めから午後や夜のリラックスタイムまで、コーヒーの魔法を味わい尽くすためのアイテムがしっかり揃っています。自分へのご褒美や大切な人への贈り物に、ぴったりのセレクションです。

11,880円(税抜:10,800円)

※ <公式>リンベルギフトリストへ遷移します

目上の方への贈り物は、形の残る「モノ」よりも、一度きりの時間を楽しめる「コト」ギフト、つまり体験型ギフトが最適です。ご自分ではなかなか買う機会のない、特別感を感じられるような晴れがましいギフトを贈ってみるのはいかがでしょうか?

南アルプスを源流とする大井川の清涼な伏流水で、2日間餌止めをして臭みをとった活鰻を、熟練職人が丁寧に調理しました。江戸前の流儀にのっとって背開きで下処理をし、串打ち後はまず白焼きに。それを蒸してからたれづけをして焼くことで、ふっくらとやわらかな食感に仕上がっています。専門店でしか味わえないおいしさをご家庭でお楽しみください。

16,200円(税抜:15,000円)

日本全国各地の「一度は訪れてみたい名店」を厳選・ご紹介した一冊です。和食・中華・イタリアン・フレンチの4ジャンルを基本とし、地元の食材を最大限に活かした各地域の名店から、ラグジュアリーなホテルの空間と食事を両方楽しめる中心都市のレストランまで、豊富な施設のラインナップをご用意しました。

11,990円(税込)(税抜:10,900円)

人生の節目であり、新たな旅立ちの始まりでもある「還暦」。一生に一度しかない特別な日にふさわしい贈り物で、大切な方の人生の再スタートをお祝いしましょう。心からの祝福と共に、輝ける還暦をお祝いできるようなギフトリストです。

22,880円(税抜:20,800円)

※ <公式>リンベルギフトリストへ遷移します

多くの方が社会人として働いている世代。これまでの生活サイクルががらりと変わり、慣れない日常にストレスを感じるようになることも多いでしょう。そんな日々に少しでも癒しを感じられるようなごほうびスイーツや、おしゃれな雑貨が掲載されているカタログギフトがおすすめです。

チョコレート・夕張メロン・あまおうミルク・紅まどんな・ほうじ茶各・バニラ・キャラメル・宇治抹茶の合計8種類のフレーバーをお楽しみいただけるプレミアムアイスの詰め合わせです。乳化剤・安定剤を使用せずに作りあげました。〈日本の極み〉ならではのワンランク上の味わいをお楽しみください。

5,400円(税抜:5,000円)

創刊以来、「暮らしの情報誌」として多くの女性に支持されているライフスタイル誌「クロワッサン」。「ギフトで暮らしを豊かにする」をテーマとし、誌上でおなじみの贈り物上手の方々に、とっておきの逸品を紹介していただきます。ギフトの達人ならではのこだわりやストーリーと一緒にギフト選びを楽しんでみませんか?

12,100円(税抜:11,000円)

贈る方・贈られる方がともに誇らしく思えるようなハイクオリティ・カタログギフト「リンベル ザ・プレミアム」シリーズ。落ち着いたセレクトショップのような雰囲気を感じられる、ひと味違う世界観は、まさに「プレミアム」の名にふさわしい輝きを放っています。商品一つひとつの物語を読み解きながら、極上の空間をお楽しみください。

23,100円(税抜:21,000円)

なにげない日常のひとときを特別なものにしてくれる、厳選されたマグカップコレクションをご紹介します。朝のコーヒータイムや午後のティーブレイク、リラックスした夜のひとときまで、あなたのライフスタイルにぴったりなマグカップがきっと見つかります。お気に入りの一杯を、さらにおいしく楽しんでください。

4,180円(税抜:3,800円)

※ <公式>リンベルギフトリストへ遷移します

女性のライフスタイルが大きく変わるこのタイミングでは、仕事や育児・家事などで慌ただしく過ごすことが多くなり、自分のことが後回しになりがちです。せっかくですから、「自分へのごほうび」になるような、高級フルーツやエステの体験型カタログギフトなどを贈ってみましょう。

マスクメロンのなかでも、最高の名を冠せられている「クラウンメロン」。メロン栽培のために開発した「隔離ベッド」と呼ばれる人工栽培床で育成し、太陽光線の透過率が高いガラス温室で栽培します。1株に1果だけを残してほかを摘み取り、ひとつの実にすべての養分が集中するよう育てられることで、濃厚な甘みの果肉となる贅沢な栽培方法で育て上げた至高のひと玉です。

10,800円(税抜:10,000円)

1都2府8県のハイクラスホテルで体験できる、至極のスパの体験カタログギフトです。厳選された23の施設で、極上のリラックスタイムを体験できる豊富なコースをご用意しました。日々の喧騒から離れ、最高のロケーションに臨みながら、エステティシャンの卓越した癒しの技術を満喫してみませんか。

33,990円(税込)(税抜:30,900円)

華やかさと品格を兼ね備えたバースデーギフトを厳選しました。上質なデザインと機能性に優れたアイテムが、日常生活をさりげなく輝かせてくれます。大切な友達へ感謝の気持ちを伝える誕生日プレゼントにぴったりです。心を込めたプレゼントで、最高の誕生日を演出しましょう。

17,380円(税抜:15,800円)

※ <公式>リンベルギフトリストへ遷移します

これまでの人生のステージを経て、大体の「モノ」のギフトはすでにもらったことがあるという年代の方は、「これ以上モノを増やしたくない」と考える傾向が高いようです。一定期間楽しめるフラワーギフトや、ワンランク上のレストランや老舗店などでの食事券などの体験型ギフトなら、後に残ることなく一期一会の時間を楽しむことができるのでおすすめです。

市場や花屋などを経由しない、産地直送のフラワーギフトです。花が傷みにくく、出荷してから届くまでの日数も短いので、新鮮できれいなままお届けできます。置くだけで素敵にお花が生けられる「魔法の花立て」なら、お花同士が干渉せずに自立するので花の向きを自由にコントロールでき、誰でも簡単に美しくお花を生けることができます。

12,650円(税抜:11,500円)

陶芸家・北大路魯山人をはじめ、各界の文化人・著名人に愛されてきた江戸前寿司の名店〈銀座 久兵衛〉。新鮮なネタとシャリも見事ですが、ウニやイクラを初めて寿司ダネにしたいわゆる「軍艦巻」を考案した店としても有名です。名店の歴史を育んできた銀座本店での伝統の技と、行き届いたおもてなしをご堪能ください。

27,500円(税抜:25,000円)

グルメ好きなあの人に贈りたい!とっておきのセレクションはいかがですか?お食事からスイーツ、ちょっとおしゃれなフレーバーオイルまで。贈り物で選ぶことはあっても、自分のために買うことはなかなかないリッチなラインナップのギフトリストです。

11,880円(税抜:10,800円)

※ <公式>リンベルギフトリストへ遷移します

リンベル公式オンラインストアでお買い物をする場合は、以下のお支払い方法が可能です。

また、ギフトリストのお支払いでは「各種クレジットカード払い」「Amazon Pay」「PayPay」のほか「コンビニ・銀行払い(GMO後払い)」をご利用いただけます。ご自身のライフスタイルにあわせ、多様な決済方法から選ぶことができます。